担当者:児山(D3)

得点部Aは造形物Aを第1〜3スポットに置く部分です。実はこの機構は、最も早くからかたまっていたアイディアで、

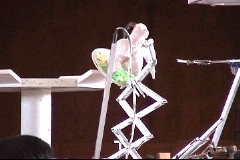

校内選考会の時にはすでに要のリンク機構が完成されていて、大いにアピール出来る物になっていました。

得点部Aは造形物Aを第1〜3スポットに置く部分です。実はこの機構は、最も早くからかたまっていたアイディアで、

校内選考会の時にはすでに要のリンク機構が完成されていて、大いにアピール出来る物になっていました。造形物Aはアームの中間点にセットされています。この理由は、そこ以外場所がなかったため、というのが1つ。 アームがポールを持つためだけの物、というのは面白くない、という2つの理由から必然的にそうなりました。 アームが展開された状態では、造形物は寝かせてあります。それを、パンタグラフを改良したリンク機構で スポットに置きます(動画参照)。各造形物、スポットにあわせて形が少し違っており、下の動画は第1スポット 用の物です。 造形物の上部には、針金で作った四角い輪があり、それを得点部Aの溝(フック)に引っかけてセットします。 それだけではアーム展開の際に落ちてしまうので、造形物の土台部分にストッパーを引っかけておき、 得点部Aが動き出すと同時にストッパーが外れるようになっています。得点部が動くと、地面に対するフックの角度も 変わり、造形物がスポットの上まで来たあたりで造形物は自重でフックから外れて落ちるようになっています。 スポットの少し上で造形物をフックで吊した状態から落とすので、スポットに乗った後倒れる事はありません。

| ||

|

第1スポット用得点部A Mpeg動画(240KB , 240*180 , 7秒)

近畿大会マシン紹介用に撮影した映像です。 |

第2スポットに造形物を乗せる機構も、基本的には第1スポット用の物と変わっていません。

(右の写真では右側でスポットに造形物を置いているのがそれ)

第2スポットをつかむアームは、展開されたときに水平になりその時造形物Aはアーム中間点に寝かせた状態で

セットされています。これをリンク機構で起こしてやってスポットに乗せます。

しかし、フックは造形物の上に付いているため第1スポット用の物のように余計なリンクは付いていません。

第2スポットに造形物を乗せる機構も、基本的には第1スポット用の物と変わっていません。

(右の写真では右側でスポットに造形物を置いているのがそれ)

第2スポットをつかむアームは、展開されたときに水平になりその時造形物Aはアーム中間点に寝かせた状態で

セットされています。これをリンク機構で起こしてやってスポットに乗せます。

しかし、フックは造形物の上に付いているため第1スポット用の物のように余計なリンクは付いていません。 |

これが一番問題でした。第3スポット用のアームも水平なのですが、当然スポットまでは約30[cm]の段差があるのです。

本体がもっと上に上げれば良い話なのですが、そうすると第1スポットまでのアームが長くなりすぎて高さ制限に

思いっきり引っ掛かってしまいます。現行の仕様はそのギリギリを取ったものです。左右対称なのは、他にも色々

こだわりとか訳があります。よってこの部分の得点部Aは、造形物を30[cm]上まで持ち上げて、そこから落とす

という動作を要求されました。そのため、リンク機構の下にパンタグラフを1段加えてあります。これで高さを稼ぎ、

後の仕組みは他のと同じです。しかし、アームをたたんだ際に造形物が本体との間に挟まって、

完全にたたみきれないことが判明。仕方なく、得点部A全体がアームの上をスライドするようにし、

アームをたたんだときには邪魔にならない所に得点部Aと造形物を逃がし、

アーム展開と同時にスライドして所定の位置に移動するようにしています。

これが一番問題でした。第3スポット用のアームも水平なのですが、当然スポットまでは約30[cm]の段差があるのです。

本体がもっと上に上げれば良い話なのですが、そうすると第1スポットまでのアームが長くなりすぎて高さ制限に

思いっきり引っ掛かってしまいます。現行の仕様はそのギリギリを取ったものです。左右対称なのは、他にも色々

こだわりとか訳があります。よってこの部分の得点部Aは、造形物を30[cm]上まで持ち上げて、そこから落とす

という動作を要求されました。そのため、リンク機構の下にパンタグラフを1段加えてあります。これで高さを稼ぎ、

後の仕組みは他のと同じです。しかし、アームをたたんだ際に造形物が本体との間に挟まって、

完全にたたみきれないことが判明。仕方なく、得点部A全体がアームの上をスライドするようにし、

アームをたたんだときには邪魔にならない所に得点部Aと造形物を逃がし、

アーム展開と同時にスライドして所定の位置に移動するようにしています。 |

感想、質問などもお待ちしております。

制作者(リーダー)にメールする