担当者:長谷川(M4C)、清原(M3C)、米田(M3C)

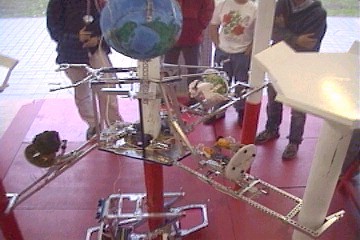

とうじろうの一番重要な部分、それがこの上昇部です。回転する3つのタイヤでポールを挟み、ダイナミックに上昇します。

各タイヤには一つ一つギアードモーターが取り付けられていて、そのうち一つを動かす(写真では一番左のタイヤ)

ことでポールを挟み込みます。ポールを締め付けるモーターのトルク伝達にはもちろんウォームギアを使用しています。

私が一生懸命考えて作ったマシンのフレームが、この可動部分のためにいつの間にか1本切られてました。

なんか見たことのあるアルミ材が机の上にあると思ったら…。微妙にショックでした。

ポールを締め付けてからモーターを回転させて昇ることもできるのですが、一応先にタイヤを回転させながら、

ポールを締め付けています。このため、神戸高専の練習用ポールにはゴムの後が…。

もちろん塗装もはがしまくってます。近畿大会では塗装が良かったのか、はがしてないはずです。

(拡大写真)

とうじろうの一番重要な部分、それがこの上昇部です。回転する3つのタイヤでポールを挟み、ダイナミックに上昇します。

各タイヤには一つ一つギアードモーターが取り付けられていて、そのうち一つを動かす(写真では一番左のタイヤ)

ことでポールを挟み込みます。ポールを締め付けるモーターのトルク伝達にはもちろんウォームギアを使用しています。

私が一生懸命考えて作ったマシンのフレームが、この可動部分のためにいつの間にか1本切られてました。

なんか見たことのあるアルミ材が机の上にあると思ったら…。微妙にショックでした。

ポールを締め付けてからモーターを回転させて昇ることもできるのですが、一応先にタイヤを回転させながら、

ポールを締め付けています。このため、神戸高専の練習用ポールにはゴムの後が…。

もちろん塗装もはがしまくってます。近畿大会では塗装が良かったのか、はがしてないはずです。

(拡大写真) 上昇するマシン本体の前後のバランスにより各モーターの高さを微妙に変えてあります。

また、少し上でポールを木の輪で挟み込んでポールから外れないようにしています。

この木の輪は、初めは半分に割れていて、ポールに当たると閉じてポールを囲みます。

しかし、基本的にはアームが3本のポールをつかむことでそれがガイドになっており、

マシン自体も前の方が重たいのでポールから外れる心配はありません。

上昇するマシン本体の前後のバランスにより各モーターの高さを微妙に変えてあります。

また、少し上でポールを木の輪で挟み込んでポールから外れないようにしています。

この木の輪は、初めは半分に割れていて、ポールに当たると閉じてポールを囲みます。

しかし、基本的にはアームが3本のポールをつかむことでそれがガイドになっており、

マシン自体も前の方が重たいのでポールから外れる心配はありません。マシン本体の重さは9㎏。上昇部のモーターとタイヤ等だけでは3㎏になります。 これだけの重さの物体をあれだけの速度で昇らせることが出来るのですからこの部分は上出来です。 しかし、マシンがここまで重くなったのは明らかに私(リーダー)の材料の選定ミスでしたね。 (写真を見たあなたは、まずこう思うでしょう。「配線が雑っ!」そりゃ仕方ないよ。だって配線したの、 大会前日の朝なんだから。私が力つきて寝ているときに、1人で全て配線してくれた直原氏には感謝してます。)

|

![]() 決め手は自作タイヤ〜横綱〜

決め手は自作タイヤ〜横綱〜

タイヤは自作です。そのイカつさから「横綱」と呼ばれています。他にも、「大関」等も試作しました。

芯のMCナイロン製タイヤは、ポールに接する面がピッタリ合うようにきれいな曲線状に加工してあります(左写真)。

これを加工したのは造形物担当だった安宅氏。最初1個作るのに6時間かかっていたのが、5個ほど作ったときには

1個1時間半ほどで出来るようになっていました。

それに厚いゴムスポンジを巻き、更にその上にマウンテンバイク用の自転車チューブを被せてあります。

これにより、適度な弾力と摩擦力を両立。タイヤがすり減ることもほとんどなく、

もし表面がボロボロになっても、すぐにチューブを交換できます。ちなみに、このチューブ交換の事は「儀式」と呼ばれています。

4本の細い鉄棒を、切ったチューブに通し四方に引っ張って広げます。その間にすかさずスポンジを巻いた

タイヤを入れるわけです。近畿大会会場でも1回だけやりました。合い言葉は「儀式すんぞ!」この言葉で

「儀式係」が集まります。見た人は本当に「何かの儀式?」と思ったことでしょう。

タイヤは自作です。そのイカつさから「横綱」と呼ばれています。他にも、「大関」等も試作しました。

芯のMCナイロン製タイヤは、ポールに接する面がピッタリ合うようにきれいな曲線状に加工してあります(左写真)。

これを加工したのは造形物担当だった安宅氏。最初1個作るのに6時間かかっていたのが、5個ほど作ったときには

1個1時間半ほどで出来るようになっていました。

それに厚いゴムスポンジを巻き、更にその上にマウンテンバイク用の自転車チューブを被せてあります。

これにより、適度な弾力と摩擦力を両立。タイヤがすり減ることもほとんどなく、

もし表面がボロボロになっても、すぐにチューブを交換できます。ちなみに、このチューブ交換の事は「儀式」と呼ばれています。

4本の細い鉄棒を、切ったチューブに通し四方に引っ張って広げます。その間にすかさずスポンジを巻いた

タイヤを入れるわけです。近畿大会会場でも1回だけやりました。合い言葉は「儀式すんぞ!」この言葉で

「儀式係」が集まります。見た人は本当に「何かの儀式?」と思ったことでしょう。

|

|

上昇部は当初、2つのモーターで左右から挟み込むという構造をしていたのですが、

モーターの入荷が遅れに遅れ、しかもやっと実験にこぎつけてみたものの全く昇らない。

大会1ヶ月前の10月初めに設計変更を迫られました。上昇部が完成しないと進まないパートもあり、

これにより予定が大幅に遅れました。大会前2週間は実験と失敗の日々。先生方を招いた校内デモにおいても

昇らず。ついに大会前々日となってしまいました。 (実験風景1 , 実験風景2) 明日は会場に移動しなくてはいけない。午後6時をまわり、このままでは最悪の事態…ところが!奇跡は起こりました。 新しく小さなバッテリーをのせることに反対した児山が自分の言い分を試してみると…昇った! しかも手に負えないほど力強く!生産加工室は歓喜の声で満ちあふれ、メンバー達は閉まりかけた食堂に向かって 叫びながら全力で走り出したのでした。(そこで転けた私)食堂で夕食を食べている間も興奮が冷めやらず、 「もう1回フィールドでやろうとしても昇らないんじゃ…」等と心配していました。 しかし、昇る昇る。一度昇ってからはトラブル皆無という凄まじい確実性が実現されていたのです。 これには制作者本人も驚きです。大会会場でも増し締めなどのメンテをするだけでした。 テストランの時も、あれだけ苦労したのが嘘のよう。ダイナミックな上昇に他校からもどよめきの声が。 しかしなんとも図ったかのようにドラマティックな展開でした。

|

感想、質問などもお待ちしております。

制作者(リーダー)にメールする