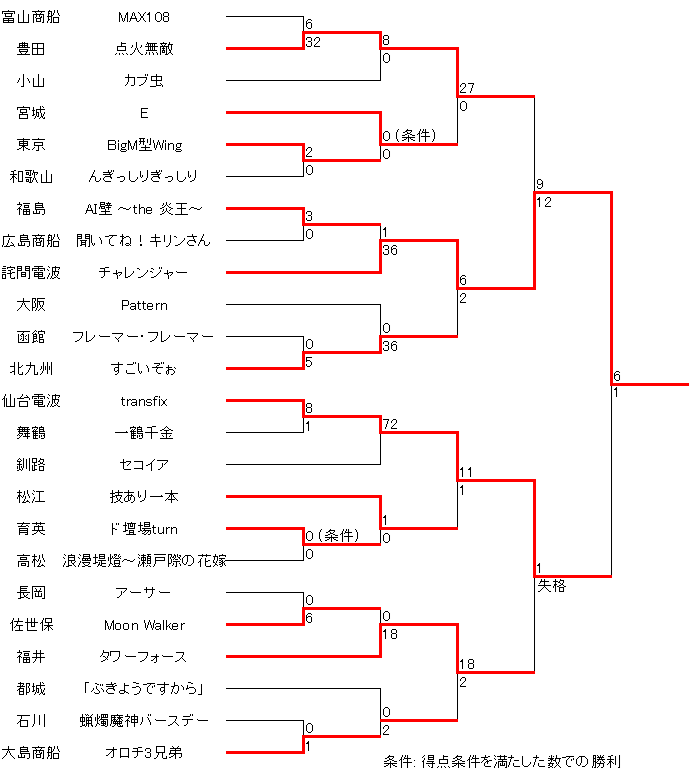

全国大会&近畿地区大会結果

|

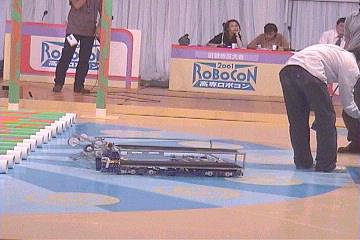

ルール

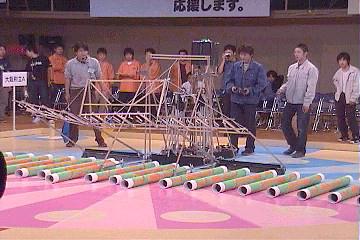

ケーキのデザインのフィールド上で、ロウソクに見立てた長さ1.5mの円筒を立てて得点を競う。

スタート時点で円筒は21本がフィールド上に横置き、両サイドに3本ずつが縦置きで置かれている。

得点するためには、フィールド隅にある自陣のショートケーキゾーンに円筒を1本以上立て、自陣のいずれか1本の円筒の上に自作の炎を取り付けなければならない。

ショートケーキゾーンには円筒を立てるための土台であるスポットが置かれている。

円筒は地面に対し60度以上で立ったと見なされる。円筒を立てる自作の器具を使用することができる。

円筒をn個重ねて立てると、合計得点が3(n-1)倍になる。

リトライを1回のみ申請可能。

マシンの操縦は赤外線・可視光・音波による遠隔操縦または自動制御。競技時間は2分。

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

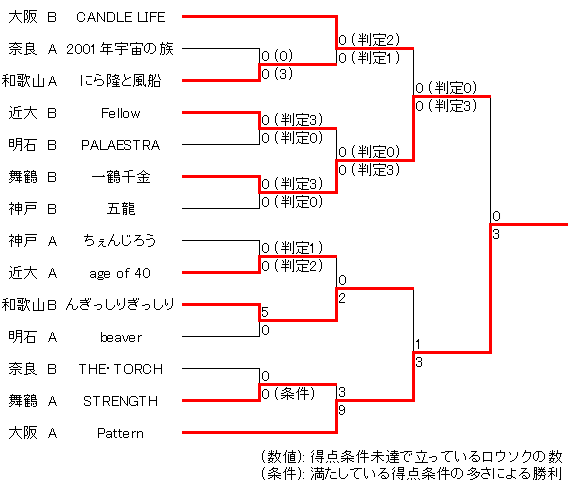

近畿大会概要

Happy Birthday 39とは、高専制度制定の39周年、つまり高専の39歳の誕生日を祝おうというテーマである。

フィールド上に寝ている円筒を立ててその数を競い、段重ねすると得点が増えるという、そこだけ見ればシンプルで原点回帰のようなルールながら、ショートケーキゾーンだの炎だの得点条件がややこしく、段重ねの計算に至っては目を覆いたくなる。

視聴者はとても理解できなかったのではないかと思う。

ロボコン初期ならまだしも、この時期の学生の技術レベルを考慮するとある程度複雑さを設ける必要があったということなのだろう。

しかし競技時間は2分と短いので、やはりもっとシンプルでも良かったようには思う。

なお円筒は紙製なのだが、長さ1.5mで作りもしっかりしており、1本1kg以上もあるため取り扱いは容易ではなかった。

近畿大会出場マシンいやいやそんなことより、テーマ名。なんで39周年?後1年待てんかったん?サンキューとかけとるん? そんなツッコミを吹っ飛ばす大きな変化がルールに含まれていた。 まず一番は遠隔制御の導入だろう。段階的導入ではなく、いきなり強制ルール。 なぜこのタイミングで遠隔制御になったのか、はっきりしたことは分からないが、ルールの特性上、有線だと邪魔になることや、技術的な変革を促す目的などが想定される。 自動制御でも構わなかったが、両チームが入り乱れフレキシブルな動きが求められるこのルールで全面採用するのはリスキー過ぎた(採用したチームもあったが)。 それまでのマシンの制御と言えば、バッテリとモータをトグルスイッチで直結しただけの学校も多く、そういった所はマイコンを扱ったことすら無かった。 まともに回路や制御をやったことがある人間がいない状態からの開発スタートは困難を極めたが、それがかえってネットでの技術交流につながった面もあっただろう。 混信を避けるために、通信の仕様を自チームのサイトで公開する動きも現れた。 近畿大会前日に各校の制御担当が集まって混信対策会議を開こうという話もあったが、肝心のマシンの完成度がそれどころではなく実現しなかった。 なお非常停止スイッチはまだルールで定められていなかった。 通信に使用できる方法はルールで赤外線・可視光・音波と決められていた。 当時の遠隔操作手段として最も使用の敷居が低かった(ラジコンから流用)であろう電波が入っていなかったのは、スタッフの撮影機材との混信を懸念したからという説が有力。 しかし残された赤外線や可視光も、強力な照明による文字通りの妨害光線に多くのチームがやられることとなった。 なおこの頃はWifiやBluetoothは普及前でモジュール等は手に入らず、ZigBeeも策定前。 ネットの情報も少なく、仮に電波が使用可能だったとしてもラジコンプロポを使うしかなかった時代である。 結果的に殆どの学校は、ほぼ唯一のまとまった情報源だった電子工作の実験室の赤外線通信を頼り参考にした。 恐らく、ルール作成側もこのサイト(と同じ内容の本も出していた)があることを把握したうえで導入に踏み切ったのではないかと思う。 どこのチームもこのサイトを参考にしていることが明らかだったため、前述のように混信を避けるため通信仕様を公開する動きにつながった。 なお、赤外線通信だと受光部に志向性があり、本番のような照明の強い環境下では長距離通信は難しいため、操縦者はフィールド内でマシンの横に常についていないと操縦できなかった。 このため、無線にしたものの取り回しは有線と大して変わらなかったという声も大会後に漏れていた。 しかし、操縦者とマシンの1対1の取り回しだけを見ればそうかもしれないが、複数マシンの操作という観点では一気に自由度が上がることとなった。 今回のルールでは独立した複数のマシンの使用と操作が許可されている。 分離する複数台で構成されるマシンは1992年「ミステリーサークル」の鶴岡 社長の愛犬など初期からあったが、1つの有線コントローラ全てのマシンを操作するのは取り回し上なかなか大変だった。 しかし無線操作でそれが一気に現実的なものとなる。現に2001年はマシンがデフォルトで複数から成るアイディアを投入したチームが多かった。 ルール制定時点でも想定されていた変革の1つだと思われる。 複数操作はその後のルールでは主流にはならなかったが、次第にマシンは複数が前提となっていく。 これはルール、アイディア、作業工程の複雑化につながり、高専ロボコンの難易度は更に上がっていったのだった。 もう1つの大きな変化はリトライの導入である。 これまではスタート後はマシンに触れることは御法度で、回路の電源スイッチすらいじれなかったのだが、各チーム1試合で1回限りリトライが申請できるようになった。 これは遠隔通信が導入されたことによる救済措置である。 これで近畿地区も多少まともになるかと思われたが、1回程度のリトライでは全然足りなかった。 リトライルールが緩和され無制限になるのは2005年「大運動会」からである。 なお、遠隔通信やリトライの導入は審判側も相当混乱していたようで、リトライ中や延長戦前の行動制限などが統一されておらず、地区間でも大きな違いがあったと思われる。 今年の大会全体についてもう1つ言及するならば、妨害の是非の議論が沸き上がったことが印象深い。 これまでも進路妨害などはあったが、全国大会の決勝戦で、終始徹底して妨害を行った事が学生と視聴者に火をつけた。 この時、NHKロボコン公式サイトに掲示板 (BBS)が開設されていたのだが、即座に妨害の議論で荒れて閉鎖されるに至る。 妨害の是非は良いマシンの定義と共に永遠の話題で結論が出ないものだが、 アイディア対決ロボットコンテストである以上、公式の期待は言わずもがなである。 その後妨害が過熱しルールが赤青ゾーンに完全に分けられたことからもよく分かる。 この年の全国大会の放送で、決勝戦の決着後に映された会場の子供達の冷ややかな表情が忘れられない。 これが、番組編集に水はさせない編集者の精一杯のメッセージだったのではないかと思っている。 さて遠隔通信という新しい課題が設定され、最弱の近畿地区は1999年の再来にならないか冗談抜きで色んなところから心配されていた。 番組スタッフからも心配のメールが来たりしていたが、一番心配していたのは当然自分達だった。 それまで機械班と電気班などの区分けは明確に無い学校も多かったが、これを機に電気・制御担当の人間を置くようになっていく。 とは言っても最初は各チーム1人程度からのスタートだったようだが(近畿だけ?)。班規模になるのはまだまだ先だった。 地区大会時点での遠隔通信の完成度は決して高くなかったものの、通信自体はほぼどこのチームも成功させており、ピットではそこそこ動いていた。 しかし会場照明にやられることを知ったのはどこも前日テストランの段階だったため、抜本的な対策を施せたところは無かったと言っていいだろう。 全国的には、地区大会後に赤外線LEDの数を何倍にも増やすところが続出し、これが更なる混信を招くのではと懸念されたが、全国大会ではどうだったのだろう。 試合の内容は半分が判定で、レベル的には昨年と同程度といったところ。機構自体の完成度が問題の面もあり、遠隔通信に起因する試合破綻と言えるほどの事態ではなかった。 しかし全国大会では3チームとも初戦敗退で、これで近畿の全国チームは3年連続近全て初戦敗退となってしまった。 残念ながらこれが当時の近畿の実力である。なお来年は2勝するので連続初戦敗退記録は止まる。 近畿大会の優勝は前日からの前評判通り、大阪A Pattern。地区大会制が始まった1991年の初優勝以来10年ぶり2回目の優勝で、5年連続の全国出場となった。全国出場は6回目。 全国推薦は舞鶴Bと和歌山B。どちらも2年連続かつ6回目の全国出場である。 和歌山Bは準決勝で優勝チームである大阪Aに敗退したが、毎試合で得点しており大阪Aに次ぐ完成度だったと言っていいだろう。 一方舞鶴Bは判定勝ちで準優勝まで上がったものの、マシン自体は比較的動いており、関西電力賞だったAチームと共に遠隔通信の出来は良かったものと思われる。 神戸は2年連続の近畿大会技術賞。遠隔通信ルールの年に、通信無しを選んだチームが技術賞というのも面白いチョイスだ。 この年から、毎年各チームに配布されていたカラフルなロボコントレーナーは廃止された。 ロボコントレーナーはロボコンに参加した証であり、各校の予備配布分は壮絶な争奪ジャンケンが繰り広げられる程だったのだが、無くなってしまいロボニスト達は深い悲しみに落とされた。 ところが近畿大会では、主管校である和歌山高専が独自にトレーナーを用意してくれた。 ロボコンのタイトルロゴが小さく入っているだけで、昨年までのタマゴロボットのイラストは無かったが、それでも十分嬉しいものだった。 また、ゲスト審査員や特別審査員と呼ばれていた人達もいなくなり、以降の審査員構成は審査委員長の先生、主管校の校長、NHKの部長の3人という方式が定着する。 そしてこの年は近畿大会で初めて解説者が設けられ、司会のタージンと共に実況席に座った。 解説者方式は定着しなかったようで、翌年以降は不在となる。しかし2007年「ロボット騎馬戦」で復活。 その時にその座に座ったのが、衣笠先生である。 昨年度に第1回が開催された近畿ロボコン交流会は、2002年1月12日に大阪府立高専(当時)にて第2回が開催された。 地理的な良さや交流会の認知度向上により前年よりも参加者は多かったが、依然近畿の全高専は集まれていなかったように記憶している。 各校でネットに顔を出すメンバーは世代にばらつきがあったものの仲が良く、夜な夜なwebのチャットでロボコン談議にふけったり、日本橋に集まってツッコミ旅を繰り広げたりしていた。 そして、入学当初からネットに慣れ親しみ、母数も異様に多かったのが2000年入学世代。 数年後には彼らが中心となり高専ロボコニストのネット交流を強力に活発化させていくことになる。 また、別の新たな試みとしてオフシーズンに神戸高専と明石高専の合同ミニロボットコンテスト(神明合同ミニコン)も初開催した。 オフシーズンの学生主催ロボコンは、学生達から切望されながらも主に地理的・金銭的な要因で実現は難しかった。 神戸と明石は場所も近く、少なくとも1999年からは毎年交流の場を設けてネット以外でも親交を深めていたため、今回初開催へとこぎつけた。 これは結局単発で終わってしまったが、こういったオフ活動の試みに触発され、交流ロボコンや合同ロボコンにつながっていったのではないかと思う。

舞鶴A STRENGTH(関西電力賞)

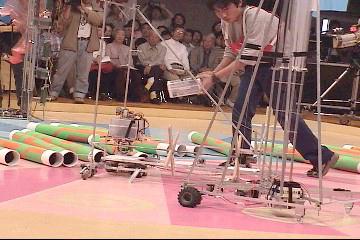

1回戦では高いマシンを主に操作し、時間ギリギリでショートケーキゾーンで2本の円筒を積んだ。 炎が付いていなかったため残念ながら得点にはならなかったが、2回戦では見事成功。 しかし不運なことに相手の大阪Aも2段重ねを成功させていた上に、他に2本立てていた。段重ね対決で近畿大会を盛り上げたがここまで。 今年の近畿大会の中では大いに活躍したマシン。関西電力賞を受賞。 舞鶴B 一鶴千金(準優勝、全国出場)  1回戦では自動の子機が立っている円筒をしっかり捕らえ持ち上げたが、何分小さな機体なので長い円筒に振られ転倒。 平型子機も円筒を少しずつ集めたものの立てるまではいかず。両チーム0点で判定となり、終始動いていた一鶴千金の勝利。 2回戦でも子機が活躍し立っている円筒を取り込んだが、またしてもこけてしまった。しかしこの頑張りもあり、判定で勝利。 準決勝では子機のハンドが滑って円筒を持ち上げられない。しかしマシンはどれもそこそこ動いていたので判定勝ち。 判定で決勝まで来たためか、決勝前のインタビューでは「もう満足してます」というコメントが出てしまった。 子機はこの試合も頑張ったが転倒。点が取れなければさすがに大阪Aには勝ち目がない。準優勝、そして全国推薦も付いてきた。 全国大会では、子機にネズミ、サル、ウサギ、キツネの装飾を付けてキャラクター性アップ。これらは学校の裏山に住んでいた動物たちだという。 転倒せずに1本の円筒をショートケーキゾーンまで運んで1点獲得。 そして平型マシンも超高速化していた。1回戦の相手は全国準優勝の仙台電波 transfixだったが、串刺しマシンの速攻にも引けを取らず、円筒をずらして取られる円筒を2本に抑えた。 しかし追加点は奪えず、4段重ねを成功させたtransfixの前に1-8で敗退。 明石A beaver

親機から子機が出てきて、更に子機が展開し中から孫機が出てくる3段展開マシン!アツイ!

このチームのメンバーは2001年度オフにも神明合同ミニコンでも3段展開マシンを作っていたので、こだわりがあったのだろう。

孫機は立っている円筒専門のシンプルな構造。立った円筒をローラーで持ち上げてショートケーキゾーンのスポットに置く。

親機と子機は製作が遅れていて、ピットでも大掛かりな作業をしていた。 試合では孫機の展開まではできたものの、孫機のローラー機構が調整しきれておらず、円筒を持ち上げることはできなかった。 相手の和歌山Bがしっかり5点獲得したため敗退。 明石B PALAESTRA  全体的に機構は非常によく出来ていたのだが、通信か回路が間に合っていなかった。スタートゾーンから殆ど動けず1回戦で敗退。 奈良A 2001年宇宙の族   大会では遠隔通信か回路の調子が悪くあまり動けなかった。テストランでは動いていたので、恐らく照明にやられたのだろう。 奈良B THE・TORCH  大会本番でもスポットは1mほどしか動かせず、相手が得点条件に近かったため敗退した。 和歌山A にら隆と風船(アイディア賞)  風船でやることと言えば1つしかない。ヘリウムガスの入った風船を円筒に取り付けて立てようというわけだ。 円筒は紙製だが結構重いため、直径1.2mと0.8m程の大小2つの風船を用意していた。円筒1本を立てるにもそれくらい巨大な風船が必要なのだ。 このため、風船で立てる円筒は1つのみ。他はマシンの本体の機構で立てるようになっていた。 ピットでも風船はいつも上空に浮かんでおり、フィールドからも後ろのパネル越しに見えて目立っていた。 風船を取り付けるのは小さな子機で、取り付けた後はショートケーキゾーンまで押していく。 親機にも、倒れている円筒をまとめて3本持ち上げる機構が付いている。 炎にもバルーンアートのような風船を使っているのがコンセプトが統一されていて良い。 大会前日のピットで大きな破裂音が聞こえた時には、会場の全員が何が起きたかを悟ったものだった。 他にも、ワイヤーが外れて風船が手の届かない会場の天井まで飛んでいってしまうなど、他にない多彩なトラブルも見せてくれた。 飛んでいったときには会場中に「あーあ」という声が漏れ、「今のは気にしないでください」というアナウンスが流れていた。 1回戦ではまず親機で円筒3つを取り込むところまでいったが、途中で止めて見せ場である風船の子機に切り替え。 円筒に風船を取り付けたが浮力が足りない。テストランではうまく浮いていたが、風船が変わったのが問題だったか。 操作を親機に戻して3本の円筒を立てることに成功。 炎を取り付けられなかったため得点にはならなかったが、0点同士の場合は、立っている円筒の数か、満たしている得点条件の多さで勝敗が決まるため勝利。 2回戦では円筒に風船を付ける金具がうまく付いてくれず、無得点で判定敗退。しかし狙い通りアイディア賞を獲得した。 和歌山B んぎっしりぎっしり(デザイン賞、全国出場)  マシン全体は三角柱の形をしており、昇降機構のための縦のフレームが沢山入っていてデザイン上のアクセントになっている。 マシン正面には、5つの円筒を摘まんでまとめて立てる機構が、そして背面には立っている円筒を持ち上げてショートケーキゾーンに置く昇降ハンドの機構がある。 炎は傘型で、背面の機構でショートケーキゾーンの円筒に取り付ける。この傘は最初は閉じており、取り付けると開くようになっている。 1回戦は立っている円筒をショートケーキゾーン立てて炎を付け、フィールドの円筒5本もまとめて起こすという、恐らく本マシンの最高パフォーマンスをいきなり披露。 操縦者も渾身のガッツポーズで見事勝利した。 2回戦は少し操作に戸惑ったためか、ショートケーキゾーンの後は立っている円筒をフィールドに移動させて合計2点で勝利。 準決勝の相手は大阪Aだったので、最初は円筒の並びを散らして妨害。その後ショートケーキゾーンに円筒を立てたが、追加点は時間が足りず1-3で敗退。 デザイン賞と全国推薦を勝ち取った。 全国大会、残念ながら大会放送には全く映らず…。結果は、1回戦で東京のBigM型Wingと対戦し0-2で敗退だった。 大阪A Pattern(優勝)

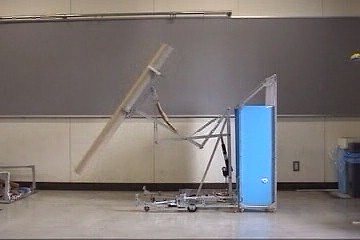

マシン、フィールドに寝ている円筒を起こす分離マシンと、段重ねをする本体の2台。 目立つのは、スタート後に屏風のように展開する木製の分離マシン。円筒の上に屏風を倒し、爪を引っ掛けて引っ張り上げて円筒を9本まとめて起こす。 テストランでは全ての円筒に炎も付けるようになっていたが、本番では外していた。 この屏風には移動機構が付いておらず、本体前方に接続された状態で移動し、爪を円筒に引っ掛けた後に分離される。その後立てるのは自動動作。 地区大会の屏風はさすがに大きすぎたと考えたのか、全国仕様では展開部分がかなり小さく削られていた。 本体は立っている円筒を2本取り込んでショートケーキゾーンで2段重ねを狙う。 昇降機構はロジャーアーム式。上の円筒を持ち上げ、下にもう1つの円筒を入れて段重ねにする。 円筒を持ち上げるローラーだけでなく、中に取り込むコンベアなど多数の機構が盛り込まれておりプロセスは複雑だが、マシンの完成度が高く操縦練習も積んでいたため非常にスムーズだった。 1回戦はシードで2回戦からの登場。寝ている円筒は相手にすかさずばらされたため、屏風は欲張りすぎず2本だけ引っ掛けて立て、早々に本体で2段積みへ。 あっという間に2本取り込んでショートケーキゾーンで2段重ねを完成された。相手の舞鶴Aも2段重ねを成功させていたが、合計点は9-3でPatternが上回った。 準決勝でも相手に円筒を散らされ、屏風は円筒を掴むことはできない。しかしショートケーキゾーンでの2段重ねはまたしても成功で3点獲得。 決勝も準決勝と同じパターンで3-0で勝利。点が取れるマシンは全てこちらのブロックに固まっていたが、それを全て実力で蹴散らし優勝を掴んだ。 全国大会初戦は地区優勝特権のシード。2回戦の相手は北九州 すごいぞぉ。放送では殆ど北九州しか映されず、トラブルがあったのか0-36で敗退。 大阪B CANDLE LIFE

こちらはろぼっと倶楽部のマシン。Aチームと同様、立っている円筒で2段重ねを狙うマシンと、寝ている円筒をまとめて立てる2台構成。

立っている円筒は2つの独立ハンドで掴んで昇降させる。まとめ立ては、左右に開いた後に円筒に突進するが、その後ど動くのか見た目に分からない。

調整が間に合っていなかったのか、試合でも殆ど使っていなかった。

赤外線通信にはかなり苦労していたようで、近畿大会前日の夜にようやく成功したそう。ピットで歓声が上がり、周りの高専も一緒に喜びの舞を舞っていた。 そしてこちらも1回戦シードで2回戦から。試合でも通信は出来てはいたが、万全ではなく円筒の取り込みはできなかった。 判定勝利で進んだ準決勝では通信の調子が良く、円筒を1本持ち上げた。しかし昇降機構のワイヤーが切れ落としてしまう。 もう1つのハンドで掴んで何とかショートケーキゾーンまで持って行ったが置くことはできず勝敗は審査員判定に。相手の方がよく動いていたため判定0-3で敗退となった。 神戸A ちぇんじろう

写真や動画が当時作成した今となっては恥ずかしいページに残っているのでこちらを見て頂くとして、ここでは簡単な説明にしておこう。 マシンは2台で、寝ている円筒を1本ずつ回収して立てるマシンAと、縦円筒をショートケーキゾーンに立てるマシンB。 それぞれ、横と縦で役割が分かれているが、合体することでそれぞれの機構が連携して2段重ねが可能になるというコンセプトだ。 円筒を掴んで270度回転させて豪快に回収するマシンAのリンク機構アームがセールスポイント。 黒いピストンで動かしていたので油圧疑惑も流れていたが、これはボールねじシリンダ。最初は自作していたが、相当なパワーが必要だったので市販のシリンダに切り替えた。 円筒を立てる器具を使うチームは結局あまりなかったが、本マシンAは籠のような器具を持っており、ここに円筒をどんどんためて最後に切り離す。 縦長のマシンBはローラーで円筒を昇降させるタイプ。マシンAと合体するとマシンAのアームが丁度ローラーの直線上に来るので連携した段積みが可能となる。 通常はマシンAとBで通信を切り替えて操作するが、合体後は両方の移動信号を出すことでつながったまま移動する。 近畿大会ではつるっつるのフィールドにつかまり、駆動輪が滑りまくって殆ど動けず敗退。赤外線通信はフィールド以外では好調だったが、やはり照明下では反応が悪かった。マシンAのアームは関係者や子供達では異様に受けたが、2年連続で足回りが原因で敗退するとは、足元がお留守にも程がある。 これを反省し、二度と足元をすくわれないよう歩行マシンにしてしまえとなったのが翌年のさいくろうである。なお1つ前の文はフィクションである。 神戸B 五龍(技術賞)

スタートすると、真ん中の3台は前方へ、左右の2台の子機はそれぞれ立っている円筒に向かう。 左右の子機は左右対称の同じタイプで、スポットに立っている円筒1本を掴んで炎を載せ、ショートケーキゾーンまで運んで停止する。 真ん中の3台のうち2台は同じ形で、寝ている円筒を巨大なローラーでマシン内にかき込み、ガススプリングの力も借りてマシンごと立てる。 このローラーには得点物である円筒を切って使っている。 移動距離検知のローテク機構が凄まじく、プーリーの中にリミットスイッチを仕込んで巻いておいた糸が全てとかれたことを検知している。 これだとプーリー内のリミットスイッチの信号線がねじれるので、軸をプラグコネクタにしてブラシ接点代わりにするなど涙ぐましい工夫を凝らしている。 残りの1台はこのローラーマシンをフィールド中央まで押すのがお仕事。 特にショートケーキゾーン用の子機の完成度が高く、得点は確実視されていたのだが…。 1回戦の相手は舞鶴B 一鶴千金で、こちらも6台分離型。フィールドには計11台のマシンが存在することとなった。 1試合にこれだけのマシンが入り乱れた試合も他にないのではないだろうか。 五龍はセッティングがスタート後にずれこみ、発進も遅れた。このため中央の円筒確保には失敗。 そしてショートケーキゾーン用の子機もまさかのトラブルで円筒を持ち上げられずリトライ。 リトライ後はうまく円筒を確保したが、ショートケーキゾーンまで後数秒のところでタイムアップ。 得点さえ取れていれば勝利できていたが、両チーム0点。審査員判定で敗退となった。 全自動の動作が評価され、神戸として2年連続の技術賞を獲得。 近大A age of 40

今年の近大は2チームとも3段積み狙いのハイタワーマシン。高マシン自ら動いてビッグタイヤで立っている円筒を取り込んで持ち上げ、段重ねを目指す。

もう1台別の機構のマシンもあったはずだが大会放送にも自分で撮った映像にも残っておらず詳細は不明。

コントローラは赤外線のゲームコントローラを改造して使っていた模様。この頃は無線のゲームコントローラは少なかったはずだが、どこの製品だったのだろう。 1回戦では円筒を1つ取り込むことに成功し、判定2-1で勝利。円筒に対してローラーが滑っていたため、練習環境との差の影響を受けてしまったと思われる(練習で円筒を使い古すと表面に多数の傷ができ滑りにくくなる)。 2回戦は赤外線通信にかなり苦労し、立っている円筒まで行くのがやっと。相手が得点したためここで敗退となった。 近大B Fellow  遠隔通信自体はある程度出来ていたようだが、赤外線通信だと受光部が志向性を持つため、マシンが旋回した際に操作信号を受信できなくなり数秒暴走するという事態が見られた。 これは近大に限らず全国的に見られたモード。暴走と言っても再度コントローラから赤外線を受光すれば数秒で停止する。 しかし、2台がワイヤーで繋がれているこのマシンにとってはダメージが大きかった。1回戦ではワイヤーとマシンが絡まってしまった。 それでも動けていたので判定3-0で勝利。 2回戦は通信だけでなくタイヤのスリップにも悩まされた。いや、ほんますべすべやってん。両者無得点で判定敗退。 |