全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

高さ1mの高台からスタートし、箱で作られた3段の階段を下りてスポットに箱を置き、獲得したスポットの数を競う。

箱は日本通運のペリカンボックス(中)で、赤と青それぞれのチームの色で塗装されている。

スポットは3つあり、複数積まれた場合は一番上の箱のチームのスポットとなる。

箱を15以上積むとその時点で「トルネード」となり勝利。

マシンの分離は禁止。リトライを1回のみ申請可能。

マシンの操縦は赤外線・可視光・音波による遠隔操縦または自動制御。競技時間は3分。

|

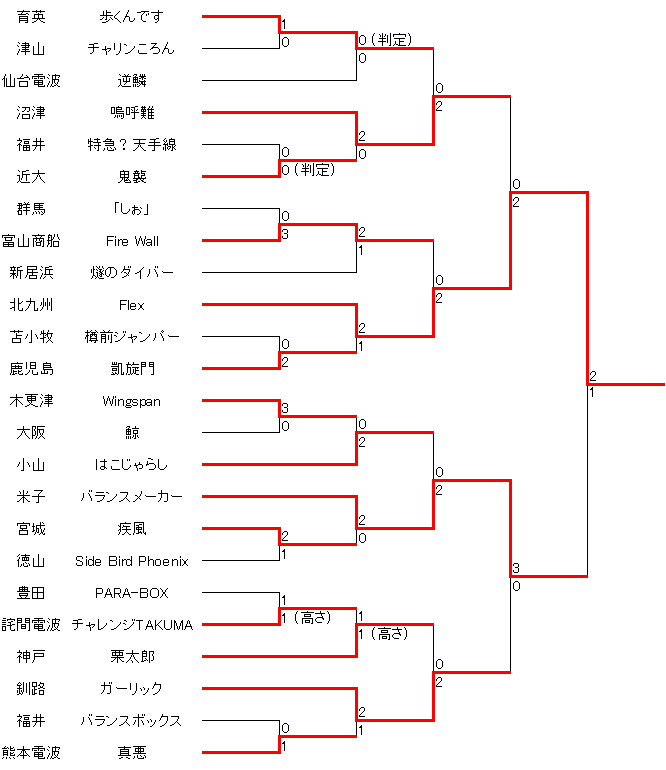

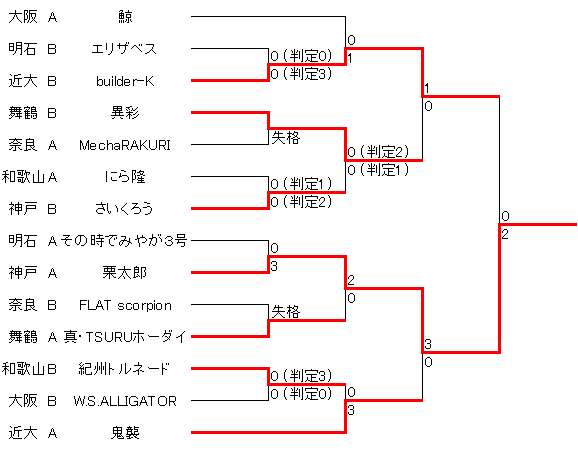

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

箱積みという原点回帰ルールながらも、箱が階段になるあたりが初期ルールとは同じにはしない強い意思を感じる。

箱も1999年「Jump to the Future」の時よりもかなり大きく、1991年「ホットタワー」よりも同じくらいか。

また、積んだ箱の数ではなく獲得したスポットの数で勝敗が決まるため、昨年のような得点のインフレは起こらず、1つのスポットの確保とミスをして減点しないことが重要となる。

なお今年のVゴールであるトルネードは、ルール発表時点からこれ無理やろムードで挑戦するチームは少なかった。

結局、試合中はおろかパフォーマンスでも成功させるチームは全国どこにも現れなかった。(練習やテストランではあったかもしれない)

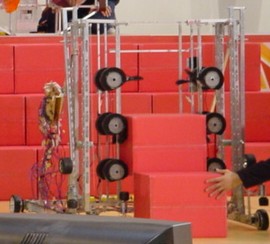

近畿大会出場マシンこの頃、高専ロボコンは表からはあまり見えない大きな危機を迎えていた。 初期から10年にわたり協賛してくれていたNECが撤退し、資金的な窮地に立たされたのだ。なお撤退理由は決して後ろ向きな理由ではなかったという。 全国大会の動員スタッフ数を見れば分かるように、これだけの規模の大会を運営・開催するにはかなりの費用がかかる。 放送料だけでなく独自の資金調達ができなければ打ち切りもあり得るだろう。 1999年に協賛していた省エネルギーセンターは1年のみだったので、NECが降りると残りは電気事業連合会のみとなる。 NECは協賛の1つ上の特別協賛だったので、果たしていた金銭的な役割は特に大きかった。運営的にかなり危機的な状況にあるという話が当時も伝え聞こえてきていた。 ここで名乗りを上げたのが誰あろう本田技研である。しかも特別協賛。更にマブチモーターとソリッドワークスも協賛に加わってくれた。 恐らく大変な営業活動があったのではないかと想像する。 ソリッドワークスは高専ロボコン用途に各校へCADソフトのライセンス無償供与も始めた。 最初はあまり使っているところは無かったと思うが、豊富な機能に機械科メンバーが驚愕していた覚えがある。 先立つ資金が無ければ何もできないのはどこの世界でも同じ。この危機を乗り切った関係者や援助し続けてくれている企業の方々には本当に感謝しかない。 予想されたとおり無線制御ルールは定着し、今年も遠隔制御必須となった。 無線初年度の昨年よりはマシだったと思うが、最初から赤外線LEDを大量に付けている所が増えていた。 今年の近畿大会の内容レベルについては、それよりも機構の完成度が課題の主要因だったように思う。 マシンの移動範囲が平面だけではない場合、大掛かりな機構の追加や剛性の確保が必要になるため設計難易度が上がる。 今回は高さ1mからのスタートなので、最悪落下や転倒することもある。ついでに操縦者も大会中に何人か落下していた。 複雑な移動機構と高い得点機構の両立はなかなか難しい。 近畿地区だけかもしれないが、転倒時には手で支えた後の事後リトライ宣言が認められていた(通常は手で触れるのはアウト)。 この年の週順は全国の中で最後だったので、当時の近畿地区の限界ラインが見える内容だったと言えよう。 そのような中、高い完成度を実現し優勝候補の呼び声そのままに優勝をかっさらったのが神戸A 栗太郎。 最近は優勝候補が1台いて順当に優勝するというパターンがもうずっと続いている。 神戸の優勝は1999年以来3年ぶり3回目で全国出場は3年ぶり5回目。この時点では近畿大会優勝3回は和歌山と並んで最多タイだった。 推薦は近大Aと大阪A。近大は学校名が変わってから初、熊野時代も含めてると4年ぶり2回目の全国大会進出である。 近大Bもしっかり得点して勝ち進んで準優勝しており、両チームとも大いに活躍した。 1999年以来毎年ベスト4以上でその間準優勝も2回という結果の割には全国に出られいなかったので、ようやく結果が付いてきたといったところ。 大阪は6年連続7回目の全国出場となった。 記録はここでストップだが6年連続は当時の近畿地区最長記録。その後の記録は、2006年から和歌山が10年連続で全国出場している。 奈良はなんと2チームとも重量オーバーで計量をパスできず試合に出場できなかった。トーナメント上は失格で、初戦の相手は不戦勝となった。 前日に計量をパスできず急いで減量するのはオールドロボコンでは恒例のシーンと言っても過言ではなかったが、最後までパスできなかったのは近畿では初めて。 奈良のダメージは相当なものだったろう。これが効いたからだろうか、翌年は非常にシンプルな小型のマシンで全国出場を果たす。 今年から協賛企業が増えたため、特別賞も一気に3つ(本田技研、マブチモーター、ソリッドワークス)増えた。 しかしまともに動いたマシンは多くなかったため、殆ど3賞と被っている。 当時の学生は協賛企業を意識していなかったので、地区大会になるまで特別賞が増えていることすら知らなかった。 これまで近畿大会は各高専の体育館で開催することが多かったが、この年の神戸高専体育館開催を最後に公立体育館などキャパの大きな施設に完全に移行する。 なおこの年は体育館が会場で、ピットはその横の小体育館1階。 ピットでは各校のOBだけでなく、他地区のOB・現役も普通にうろうろしており、フリーダムな時代であった。 第3回の近畿ロボコン交流会は2003年1月11日に奈良高専で開催。参加者数は50~60人くらい。 からくり同好会の人達に案内してもらい、B-YANやショーケースに飾られたスターキングを見せてもらったりした。 この交流会には遥か異国の群馬高専から5名くらい参加し、濃い関西人達の中に全く埋もれずむしろ食う勢いで存在感を放っていた。 これが私の人生初グンマー民とのエンカウントだったのだが、あまりの衝撃だったのを今でも忘れていない。 他地区(というか群馬)からも参加者が来るなら、いっそ全国規模でやってみるかとなり、2003年度より近畿交流会を全国交流会に格上げすることとなった。 それが全ロボとして今に至るまで続くことになる。 舞鶴A 真・TSURUホーダイ  1回戦は相手の奈良Bが重量オーバーのため不戦勝。2回戦は階段を1つ1つ降りるはずが一気に走り出し頭から転倒。 リトライしたが、破損があったのか少し動いたところで止まってしまった。相手の神戸Aは得点しておりここで敗退。 舞鶴B 異彩  舞鶴の初戦はAB両チームとも奈良。そして奈良はABとも重量オーバーだったためこちらも不戦勝。 2回戦、少しずつ慎重に進んだが前から転倒。操縦者と審判が支えて完全な転倒を阻止した。 転倒時は手による支えが認められており、また審判にも依頼しておけば支えてくれることになっていた。ありがたい。 リトライで再挑戦したがやはり転倒。試合は判定2-1で勝利した。 準決勝も転倒、リトライ、転倒と果敢に挑戦したが、相手が得点したためここまで。 試合後に箱を積むパフォーマンスをしようとしたが、回路がショートしたようでケーブルがファイアー。煙だけでなく本当に炎が上がった。 炎を付けるのは前の年のルールや。このため残念ながらパフォーマンスは見せられなかった。 明石A その時でみやが3号  大会では回路か通信に問題があったようで、リトライで部品交換をしたりもしたがスタートゾーンから動けなかった。 オフ期の親子で楽しむロボット教室(明石高専主催、神戸高専共催)ではしっかり動いていたらしい。 明石B エリザベス  大会までに橋を何とかしたいと意気込んでいたが、段差を降りるところまでで全てを展開までは出来ず。判定で初戦敗退となった。 楽しむロボット教室用に改造され、水平橋ではなく地面にレールを這わせてその上を子機が動くようになっていた。 奈良A MechaRAKURI  試合までに軽量化が間に合わず、試合は失格で不戦敗。失格でもマシンの動きを見せる時間は取られた。 この時、操縦者はマシンと同じ壇上からスタートし、箱の階段を降りようとしてしまったため箱とともに思いっきり崩れ落ちてしまった。 放送ではマシンの動きではなくこのシーンが長尺で使われてしまう。操縦者のコメントは「箱を潰してしまってすみません…」 奈良B FLAT scorpion

その名の通り平たい形をした戦車のようなマシン。形状は折り畳み携帯電話に近い。足回りはクロウラー。

平らになって重心を低くした状態で安全に階段を降りて、折り畳み部分の巨大チリトリで箱をすくい上げてスポットに置く。

こちらも底面積がスタートゾーンよりも長いため、完全に縦に置いた状態でスタート。ABともマシンのアプローチが似ている。

全体的にフレームがしっかり込まれていて頑丈で見た目にはよく出来ているのだが、それ故に重くなってしまっていた。 こちらも試合までに軽量化が間に合わず、試合は失格で不戦敗。 和歌山A にら隆(マブチモーター賞)  いやいやネーミングだけではない。アイディアにも想いと技術を思いっきり詰め込んできた。 足回りは4足歩行。ラックピニオンによる前後スライドと上下スライドを組み合わせた脚の動きで歩行移動して、水平を保ったまま階段1段ずつ降りる。 この脚の運び方は自動制御だったらしい。 また、3つの吸盤で箱を最大3つ掴むアームにも超こだわりが。手元のコントローラに付いたミニチュアアームを動かして操作するマスタースレーブである。 アームは3軸の水平クランクなので、高さ方向は別の機構か足回りで昇降させたのだろう。 映像を見る限り、マスタースレーブ自体は遅れはあるものの動作していた。 1回戦の相手は神戸B さいくろうで、なんとこちらも4足歩行マシン。このルールで4足歩行対決が実現するとは誰が想像しただろうか。 方やスライド機構、方やリンク機構で2台とも脚のアプローチが違うのも面白い。にら隆の脚は少しずつゆっくり動いて3段目まで前脚を下したところで試合終了。 動いてはいただけにスピード不足が悔やまれる。両者無得点で判定敗退。相手の方が移動距離は確かに長かった。近畿初のマブチモーター賞を獲得。 和歌山B 紀州トルネード

その名の通りトルネードを狙ったマシンなのだが、積み上げ機構が最後まで分からなかった。

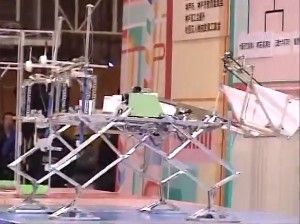

足回りはクロウラーで、階段を一気に駆け降りる。Aチームが5年生主軸チームだったのに対し、こちらは若いメンバー中心だったらしい。 1回戦は通信不良で即リトライ。リトライ後は動いたが箱階段を降りたところで頭から転倒し転覆。 もうリトライはできないためこのまま試合終了まで待つしかない。判定3-0で勝利。 2回戦の相手は近大A 鬼襲でキシュウ対決。今回も1度リトライした後に動いた。転倒せずに降りたが箱がマシンの下に引っかかって足回りが空回り。近大Aが得点したため0-3敗退。 大阪A 鯨(技術賞、関西電力賞、全国出場)   1回戦はシードが2回戦からの登場。風船を使った階段越えを見事披露したが、その衝撃でスポンジ吸盤の端がめくれたままになってしまった。 これでは箱は吸い付けない。そのままタイムアップで0-1で敗退。階段降りに苦労するチームが多い中、あっさり決めた数少ないチーム。 技術賞と関西電力賞、そして全国推薦を勝ち取った。 全国大会の1回戦では木更津 Wingspanと対戦。階段下には降りられたが0-3で敗退。大会放送でもダイジェストだったので詳細は不明。 私も現地で観戦したんだけど、さすがに覚えていない。 大阪B W.S.ALLIGATOR  大会では橋を展開するところまでは動いたのだが、その後が続かなかった。判定で初戦敗退。 神戸A 栗太郎(優勝)    マシンの形は言うなればタカアシガニ。箱の階段が大変ならまたいでしまおうというアイディアだ。 初期状態では角パイプの脚をM字に閉じており、スタートと同時に左右に幅3m展開して箱の階段をまたぐ。 両端の4本の垂直角パイプの下に駆動輪が付いていて、前進しながらこの角パイプを段差下に落としていく。 角パイプは落とした状態でロックされ、最後はマシン本体を4本の1m角パイプで持ち上げた状態で前進し箱階段を完全にクリアする。 この後脚をM字に閉じて箱を吸盤で吸い付けて取り込みスポットに置いていく。脚を閉じる際に駆動輪が横方向に滑るため、オムニホイールを使用している。 箱を持ち上げるアームはロジャーアーム。地区大会では最高7段くらい詰めたのかな? 全国大会に向けてトルネードもできるアームを作ったが、重いしトルネードも現実的ではないということで結局使わなかった。 箱を吸い付ける吸盤はアームの先に2個あり、一度に箱を2つ運ぶことも可能。 コントローラはテレビのリモコンをそのまま使用し、受信側の装置をハックしてモーターを動かした。 さすが民生品はよく出来ていて、会場の照明下でも問題なく通信できていた。 特に脚は1本のフレームにかかる荷重が大きいため、太いアルミ角パイプを使用している。 全国大会では清水先生に「僕らからするとあり得ない構造」と言われたが、ロボコニストは人のやらないことをしてなんぼなので神戸メンバーは喜んでいた。 なお翌年にトラスガチガチのマシン(撃ちま栗)で出たところ、清水先生に今度は「綺麗でデザインもよく出来ていて好き」と褒められた。 1回戦は全てのスポットに箱を置いて3-0で勝利。3つ目は箱2つを同時に置く技を見せた。 2回戦はスポット2つで2段積みした後に、箱を高く持ち上げてポテンシャルをアピール。1つずつ操作を本番で確認する余裕を見せている。 準決勝の相手は危なげない試合ができる近大A 鬼襲。近畿大会でようやく点の取り合いが実現した。 階段越えは鬼襲に先を越されたが、箱積みで巻き返した。1つ置いた後に相手の箱の上に置いてプレッシャーをかける。更に残りのスポットにも置いて3-0で決勝進出 決勝の相手はまたも近大。Bチームのbuilder-kこちらも点が取れるマシンだ。 優勝時のテロップには雷文付の栗太郎ロゴを出してくれていた。これが近畿地区ですよ。粋や。 全国大会は地区優勝シードで2回戦の詫間電波 チャレンジTAKUMA戦から登場。全国2連覇中の詫間だったが、今年は地区優勝を逃しており、去年までほどの突き抜けた強さはなかった。 栗太郎はスタート後の展開にトラブルがありリトライ。その間詫間は階段を降りたが、この時箱に穴をあけてしまい減点1。3点の取り合いにおいてこれは痛い。 詫間が素早く3つのスポットに箱を置いた後に栗太郎も箱を持ってスポットへ。第3スポットの箱の上に置くと、すかさず詫間のその上に。 しかし栗太郎も試合終了5秒前に更に上に載せてタイムアップ。詫間に減点があるため得点は1-1。同点の場合、後は最も高い箱のチームが勝利となるため勝ちは神戸。 詫間の応援団からは「ええー」というブーイングが出たが、元々そういうルールだし、君ら全く同じパターンで1回戦勝ってるからね。詫間のメンバーも大変そうだと思った。 神戸の冷静なリトライと操縦が勝利の決め手だったが、箱を壊しやすい構造と戦略ミスが詫間の本質敗因だろう。 準々決勝は北海道地区優勝の釧路 ガーリック。スキー板でジャンプ着地する速攻型で、あっという間に2点獲得。 栗太郎も1つスポットを獲得し別スポットの相手の上に置いたが、更にその上に置かれる。ここで置かれた相手の箱を取る戦略に出るも、落としてしまい減点1。 スコア0-2で敗退となった。ベスト8。 オフ期には幅40cmくらいのミニ栗太郎を製作。保育園などの学外デモで活躍した。こいつは小型ながら箱も吸い付けて持ち上げられるなど、栗太郎の全ての機能を再現した優れものだった。 神戸B さいくろう(デザイン賞、本田技研賞)

前述のとおり4つの脚はリンク機構でモータ回転を脚の直動に変換。初期はもっと複雑に機構をしていたが、実験をするうちに現実を見て省かれた。 左右の前後脚はシャフトと傘歯車で繋がっていて、1つのモータで連動して動く。したがって脚4つに対しモータは2つしかないが、回転方向を合わせるか逆にするかで直進も旋回も可能。 脚を前後に広げているスタートゾーンに入らないので、最初は同じ位置に合わせておいて、スタート後にずらす。 この時どうしても摺り足になるので、足の裏に小さなローラーを付いている。動かすと引っ込んで接地しなくなるローテク機構。 箱の取り込みは、尻尾の部分にある取り込み機構で行う。これは4足歩行では旋回の遅さが欠点なので、できるだけ旋回せず直線上に箱を運ぶためこうなった。 ローラーとベルトコンベアの付いたアームを箱に伸ばし、ローラーを箱に上から押し付けると箱が吸い込まれマシン内に取り込まれる。 これをコンベアで前に送り、ハンドで掴んでラックピニオンで上昇させてスポットに置く。 上下動するだけのハンドの下には可動式の受け皿があり、スポットに押し当てるとマシン内に引っ込んで箱を持ったハンドがスポットの上に来るようになっている。 去年は遠隔通信をやるだけで精一杯だったのでコントローラは普通の箱だったが、今年は2年前の刀型コントローラのようにまた遊ぼうと思ってライフル型にした。 銃身の先端から赤外線を発射するので、マシンの受光部に思いっきり近づけて操作ができるというメリットもある。 当時髭を生やしていたメンバーに持たせるとビジュアルがヤバいことになった(写真)。 なお作者はガンマニアでもなんでもないので、ライフルの再現性はそのキレイな顔をフッ飛ばしてやるレベルである。 赤外線通信は今年も自作。複数マイコンでモジュール化したり、モータードライバの信号ラインを真面目に作りこんだりで2年目でも割と苦労した記憶がある。 装飾は、4足歩行で動物らしくということで適当に目と眉を付けただけ。なのになかなか受けが良かった。歩行ロボットの特権と言えよう。 近畿大会1回戦は和歌山A にら隆と4足歩行対決。少しずつ脚を動かして階段を降りていく。摺り足に近いが、進むことは出来ている。 転倒覚悟でどんどん進むが足場が崩れ落下。審判と一緒に手で止めて転覆は阻止した。 リトライでスタートゾーンに戻したが時間的に再スタートまではできず。判定で勝利したが、このとき何箇所か部品が破損していた。 交換を急ぎ次の試合のスタート後まで作業したものの間に合わず、スタートゾーンから動けなかった。相手は2度階段降りに挑戦しており、判定1-2で敗退。 なお判定のうちの1点は自分の所の校長による身内票、ではなく田所先生だった。 デザイン賞と、今年から始まった本田技研賞を受領。確かにホンダが好きそうなマシンだったかも。 大会用に用意していたモータとバッテリーでは摺り足が限界だったのだが、箱を持ち上げるハンド部分を取り払えばまともに歩くこともできた。 大会前日に取り払うかどうかの議論がメンバー内持ち上がったのだが、結局そのまま行くことになった。 作りたかったのはメンバー1人1人のアイディアを詰め込んだマシンだったので、外す判断はできなかった。その方針が完成を遅らせていたのも分かってたんだけどね。 近大A 鬼襲(アイディア賞、ソリッドワークス賞、全国出場)  近畿大会1回戦はシードで2回戦から。相手が階段を降りられないなか危なげなく試合を進め、3つのスポットに箱を置いて勝利。 準決勝の相手は神戸A 栗太郎。先に階段をクリアしたのは鬼襲だったが、箱の取り込みに手間取っている間に得点は栗太郎が先行。 こちらも箱を1つ置いたが、その上に置かれてしまう。負けじと相手の箱のスポットの更に上に置こうとしたが、転げ落ちてしまった。スコアは0-3でここまで。 しかしアイディア賞にソリッドワークス賞、更に全国推薦も付いてきた。 全国大会初戦は福井 特急?天手線。放送では省かれていて詳細不明だが判定勝ちしている。 近大はチリトリが展開せず、福井は箱を取り込めず0-0…だったかな? 2回戦は東海北陸地区優勝の沼津 嗚呼難と対戦。スタート後に網の付いたアームを相手進路に伸ばし、階段は橋をかけて分離の子機が降りる。 妨害専用機構、分離禁止だが子機と橋が紐で繋がっているからOK、など話題になったマシン。 妨害に振り切りつつルール解釈も限界を攻めたマシンとして今でも挙げられる1台である。 この網が引っかかり、階段下には降りられたが箱を置くことができず0-2で敗退。 近大B builder-K(準優勝)   巨大なパンタグラフによる昇降機構と、洗濯機のホースとトイレ掃除の吸盤を組み合わせたこれまた巨大な2つの吸引機構が目を引く。 2000年の近大 フュージョン21もパンタグラフを昇降に使っていたので参考にしたのかもしれない。このパンタグラフは少なくとも4段積までは対応可能。 階段は、マシン斜め下前方に支えのアームを3つ降ろしてからタイヤで前進して降りる。 テストランでは転倒ばかりだったが大会中に覚醒し、2回戦以降は転倒無しだった。 1回戦では階段降りの最中に箱が崩れマシンが横転してしまった。リトライでは転倒せず降りられたが箱がマシンの下に残って駆動輪が接地しなかったため移動できない。 リトライしても崩れた階段の箱は戻せないため、どうしてもこうなる可能性は高い。その場で箱を持ち上げて動作アピールしたこともあってか判定3-0で勝利。 2回戦は転倒せず着地完了。そして箱を吸い上げて1点獲得し勝利。準決勝も危なげなく着地し箱をスポットに置いて1-0勝利。 ついに来た決勝戦、転倒はしなかったものの階段を降りる際に脱輪した状態で止まってしまいリトライ。リトライ後も最後の1段で箱が下に挟まった状態で停止。 箱を持ち上げたり動いてみたが抜け出せず、0-2で準優勝。それにしても今年の近大は2チームとも制御系は全く危なげなかったのは素晴らしい。 |