全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

立方体と球形の発泡スチロールオブジェを3つの巨大円盤に貼り付けて、オブジェの重みで円盤を自チーム側に傾かせる競技。得点は傾けた円盤の数。

オブジェと円盤は面ファスナー(いわゆるマジックテープ)で貼り付くようになっている。

マシンは高さ1mの高台からスタートし、階段を降りた競技ゾーンに置かれたオブジェを取り込んで円盤に貼り付ける。

高台の円盤周辺は進入禁止ゾーンで、ここに入るには一度は階段を降りなければならない。

マシンの分離は禁止。リトライを1回のみ申請可能。

マシンの操縦は赤外線・可視光・音波による遠隔操縦または自動制御。競技時間は3分。

|

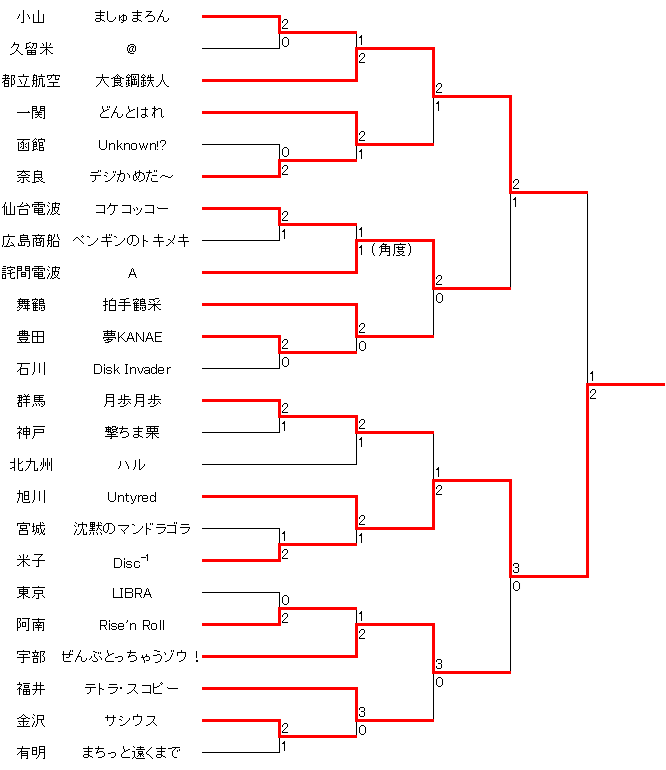

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

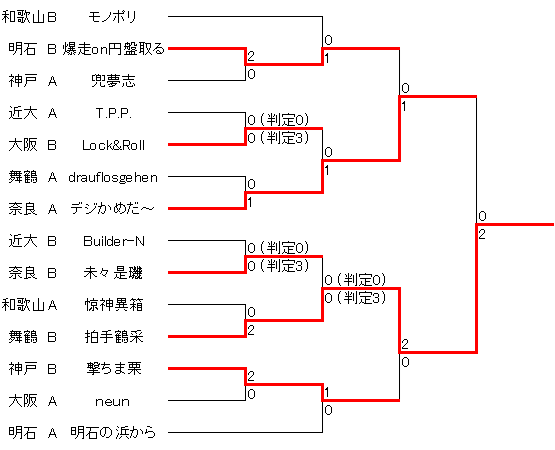

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

鼎とは食物を煮るのに用いる金属製または土製の容器のこと。中国の故事成語である「鼎の軽重を問う」の言葉通りのテーマだ(言葉の意味合いは異なる)。

高台スタートで階段を下るテーマほ2年連続で設定するとは驚きだが、円盤を傾けるというのはなかなか新しい発想だった。

階段を降りれば進入禁止ゾーンに入れるという少しややこしい設定もあったが、マシン分離禁止、Vゴール要素も無しで、できるだけシンプルな得点合戦を志向していたことをうかがえる。

ひもなどでつながっているだけのマシン分離は昨年は容認されたが、今年は禁止であることがルールに明示されていた。

オブジェをくっつける面ファスナーはマジックテープのことだが、マジックテープは商標名なので、大会では着脱自在テープと呼んでいた。

一般名称は面ファスナーのようなので、ここではそのように呼ぶ。

なお、高台や階段のような立体的なフィールドは、強度も必要なため製作が地味に大変で製作者泣かせである。

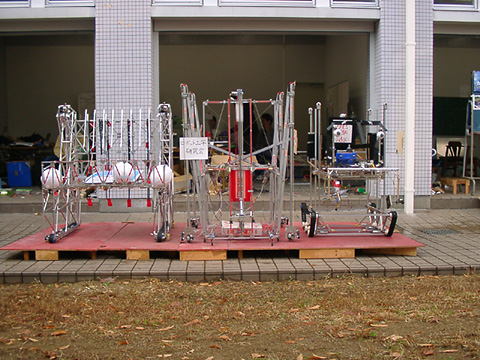

近畿大会出場マシンこれまで地区大会は各地区の主管校の体育館で開催するのが常だったが、この年から公立体育館などの大きな施設で実施することとなった。 高専ロボコンが回を重ね、観客・応援・スタッフの規模が段々大きくなってきた。主管校からすると大変になったが、高専ロボコン発展の表れでもある。 なおこの年の開催地は舞鶴。一番遠い近大は、当時キャンパスがあった三重県熊野市から7時間もかけて移動したらしい。 そして、安全管理面で変化があったのはこの年が最初ではないだろうか。 地区大会、全国大会ともに競技中のヘルメット着用が義務付けられた。 この時はヘルメットは各自準備ではなく、大会側で用意した赤と青のヘルメットを競技中に操縦者が着用した。 しかしこれはオブジェを飛ばすというこの年のルールを考慮しただけであり、翌年は着用義務は無くなった。 再びヘルメット着用が義務付けられたのは2010年「激走!ロボ力車」で、これも操縦者のみ。 安全に対する意識が高まりメンバー全員の着用となったのは2013年「Shall We Jump?」からである。 近畿地区大会の結果だが、優勝は舞鶴B 拍手鶴采。 1995年「ドリームタワー」での優勝以来8年ぶり3回目の優勝で、この時点で和歌山、神戸と並んで近畿最多タイ。 その後、舞鶴は8回全国大会に出場し安定した実力を見せているが、意外なことに地区優勝はこの2003年が最後となっている(2020年度現在)。 準優勝そして全国推薦も得たのは奈良A デジかめだ~。昨年は2チームとも重量オーバーで不戦敗という余りにも苦い結果となってしまったが、見事な復活である。 1998年「生命上陸」でのB-YANの優勝以来、5年ぶり6回目の全国大会を果たした。 全国推薦3チーム目は技術賞も獲得した神戸B 撃ま栗。去年の優勝機 栗太郎に続く栗シリーズで2年連続6回目の全国出場となった。 しかしこの後10年連続全国ブランクという、悪い意味で全国レベルの暗黒時代に突入してしまうのである。 6年連続の全国出場を続けていた大阪は今年は全国ならず記録ストップ。 この2003年度のオフに第1回となる全国ロボコン交流会が兵庫県明石市で開催された。 昨年のページでも書いたように、近畿交流会を全国規模に発展させた形である。 近畿地区なら地理的にも全国交流会を開催するのに都合も良いだろうという気持ちも後押しした。 この年の主管校は明石高専で、本ロボと同様、しばらくは毎年主管校を近畿地区内で持ちまわっていた。 筆者は昨年度で高専を卒業し東京の大学に編入していたため不参加。 現役ではなくなっているため、本年以降は大会情報も薄めになってしまうことをご容赦頂きたい。 舞鶴A drauflosgehen

大きなクローラーを備えた箱型のマシン。放送では階段を昇ると説明されていたが、メインの得点機構は球形オブジェの撃ち出し機構。

階段を降りた後、面ファスナーを付けたT字型のアームを球形オブジェに上から貼り付けてマシン内部に取り込み、ローラーで撃ち出して下段の円盤を狙う。

クローラー駆動用のモーターは自動車解体屋からもらってきたパワーウィンドウ用らしい。

マシンの周囲どこからでも赤外線で操作できるよう、紙コップでカバーした受光部を四方に放射状に取り付けている。

マシン名はドイツ語で「頑張る」というような意味。 通信回路が完成していなかったようで、試合ではスタート地点から動けないまま敗退となってしまった。 舞鶴B 拍手鶴采(優勝、本田技研賞)

開催地地元の期待を背負い、スバ抜けた性能で納得の優勝を飾った。

階段上で戦うアーム型だが、安定した足回りと可動性の高いアームは近畿大会では断トツの完成度。

近畿大会ではフィールド下で戦うマシンが多いこともあったが、階段上りを成功させたのはこの拍手鶴采だけである。

比較的小さな機体の足回りは6輪駆動で、2輪ずつがマシン本体に対してサンペンションで折れ曲がるようになっている。

これで常に接地しながら階段を安定して昇降できる。階段を昇った後は前後の4輪を少し浮かせて真ん中の2輪での駆動となり、旋回性を高めている。

この上に戦車の砲身のように載っているアームは4段ロジャーアームで、先端のハンドは立方体オブジェ8個をまとめて左右から掴む。

このハンドはピッチ回転もするようになっていて、円盤の側面に付ける際には回転させて上から落とすようにしている。 近畿地区1回戦は階段昇降を難なくこなし、立方体オブジェは奥の円盤正面と前面の円盤側面に付けて2-0で勝利。 2回戦も同様に行くかと思いきや、立方体オブジェ8個まとめて運んでいる最中に崩して落としてしまう。今度は確実に4個を掴んで下段の円盤を狙うがタイムアップで判定3-0で勝利。 準々決勝は先ほど失敗した8個運びに2回挑戦し落ち着いて2回とも成功。上段と下段の円盤を1つずつ獲得し2-0で勝利。 決勝の相手は奈良A デジかめだ~。上段の円盤を取った後、8個を抱えて相手が狙っている下段円盤の上で待機。残り10秒を切ったところで円盤側面に落としてこれも獲得し2-0で勝利。 8年ぶりの近畿地区優勝と、更に本田技研賞も獲得した。 全国大会は地区優勝シードで2回戦から。豊田 夢KANAEとの上段バトルを2-0で制したが、次の準々決勝ではトラブルが多発。どうもアームが動かなかったようで、一度リトライしたが完治できず敗退となった。 明石A 明石の浜から(関西電力賞)

Bチームほどではないがこちらも特徴的なネーミング。マシンに浜要素がある訳ではないが、高専ロボコンらしいギミック満載のマシンである。

階段降りはクロウラーなのだが、降りた後に旋回性を高めるためクロウラーを両側に跳ね上げて地面から浮かせてしまい、後は四輪オムニで移動する。

オブジェは下段の立方体を利用。斜め上に伸縮アームの先端に付いている大きな板に立方体オブジェを貼り付け、円盤にアームを伸ばして貼り付ける。

更にもう1つ、板付きのアームを持っていて、この板は時計の針のように回転するようになっている。

時計の針と円盤の回転軸を合わせて円盤に貼り付いたオブジェに針を押し付け、回転させて自分の得点にしようという作戦。

これだけ色々詰め込むと結局動かないというパターンも多いが、完成は及ばずとも一通りの動きは全て出来るまでに仕上がっていたのは見事だ。

そこの評価もあったのだろう、関西電力を受賞している。 1回戦はシードで、2回戦で神戸Bと対戦。階段の最後で脱輪しかけたが何とか降りきった。 立方体オブジェを円盤に貼り付けたが、下の立方体オブジェは面ファスナーが小さく付きが甘いので落ちてしまう。 リカバリーしようとしているうちに、接地禁止ゾーンに入ってしまい1点減点。奥の手で相手の円盤を回転させようとしたが、間に合わず0-1で敗退となった。 明石B 爆走on円盤取る(デザイン賞)

当時、若手芸人が出場する「爆笑オンエアバトル」というお笑い番組をNHKでやっていてな。

マシン名はそのパロディ。今の明石も際どいマシン名を付けるが、その走りである。

残念ながら大会でも番組放送でもオンエアバトルのイントネーションでは呼んでくれなかった。さすが真面目NHK。

メンバーはロボコン初参加だったそう。いきなり攻めたな。 マシンは階段下の球形オブジェを取り込んで撃ち出すタイプ。オブジェの箱に覆いかぶさる形になっているため、重心の高い機体だ。 面ファスナーを貼りつけたカラフルで大きなコンベアを垂らして球形オブジェを取り込み、螺旋状の滑り台で降ろして三角に配置したローラーで発射。 足回りはシンプルにタイヤ。階段下りの際には衝撃吸収用の半円フレームを前方に展開し、一気に駆け降りる。 撃ち出し口は左右に旋回できるようになっており、ここを少し旋回することで、閉じていた半円フレームが展開するようになっている。 コントローラはテレビのリモコンを流用した。 近畿大会初戦は神戸Bと。豪快な階段降りを成功させ、球形オブジェを発射して2得点で勝利。 2回戦の相手は和歌山B。スタートが出遅れたが、相手が狙っていた円盤に横から発射してうまく2つ貼り付け1-0で勝利。 準々決勝の階段降りは最後に左右がぶれたがなんとか着地。しかしその後は遠隔通信がうまくいかなかったのか、オブジェを取り込む所までいけなかった。 相手が得点しており0-1で敗退。カラフルなコンベアと螺旋滑り台が効いたようでデザイン賞を受賞した。 奈良A デジかめだ~(準優勝、全国出場)

昨年は重量オーバーで試合に出られず失格という余りにも苦い経験をした奈良。

その経験を大いに活かしたこのデジかめだ~は低重心でシンプルかつ洗練された仕上がりとなった。前年とは打って変わってマシン重量は近畿で最も軽い。

階段はサンペンション付き前輪駆動タイヤで難なく降りて、使うオブジェは立方体のみ。

リミットスイッチに当たると自動でオブジェを掴んで取り込むハンド機構を搭載している。

このあたりのマイコン制御のこだわりがマシン名の由来だそう。

そして取り込んだオブジェはコンベアで送られて、反対側にある伸縮アームで掴んで伸ばして下段の円盤に貼り付ける。

この際、より円盤に近づくために、立方体オブジェ1個をマシンの下に挟んで、それを支えに車体を傾けることで接地禁止ゾーンに侵入する。

近畿大会後、5年ぶりの全国大会に向け、移動速度は倍に強化されたらしい。また、緑色の段パネを使ってマシン名のとおり亀の甲羅の装飾が施された。 近畿大会1回戦は相手が最初から動けなかったのもあってか、動きを試すように落ち着いて操作し円盤に2つ貼り付けて1点で勝利。 2回戦は円盤を相手と1つずつ獲得したが、相手に減点があったので1-0で勝利。 準々決勝、取り込み時や貼り付け時に落としてしまうなどのトラブルもあったが、1つは貼り付けられて1-0で勝利、 そして決勝、舞鶴B 拍手鶴采と対戦。相手は高台で戦うタイプなので、完全に上下に分かれての戦いとなった。 下段の立方体オブジェを扱うマシンの中ではうまく貼り付けられていた方だが、やはり下段立方体オブジェは付いている面ファスナーが小さく落としやすい。 決勝では最後までつけることができず、狙っていた円盤は上段から相手に持って行かれてしまった。優勝には届かず準優勝となったが、全国推薦は納得だろう。 全国大会は1回戦で函館 Unknows!?に2-0勝利。2回戦は東北地区優勝の一関 どんとはれと対戦したが、上段で素早く円盤側面にオブジェを貼り付ける相手に下からでは及ばず1点がやっとだった。 奈良B 未々是璣

メンバーは全員ロボコン初参加。マシン名にも気持ちが表れている。

初参加だが、球形オブジェで円盤2つを回すユニークなマシンを作ってきた。

球形オブジェは糸の先のお椀に付けた面ファスナーで吊り上げ、お椀のような部品で挟み込んむことで回転さられるようになる。この機構が2つ。

あとはAチームと同じく、立方体オブジェをマシンの下に挟み込んで進入禁止ジーンに入り込み、先ほどの球体オブジェを2つの円盤の側面に接触させて自陣側に回転させる。

足回りは4輪クローラー。三角形のフレームの1辺がクローラーになっているが、外れやすいのがネックだった。 1回戦の相手は近大B Builder-Nで個性派同士の対決。階段は難なく降りたが、旋回時にクローラーが外れてしまいリトライ。 リトライ後も同じことになってしまったが、もうリトライはできないのでなんとか球体オブジェを取り込もうとするが、釣り上げることはできず時間切れ。 判定3-0で勝利。 2回戦は舞鶴Bと対戦。球体オブジェの釣り上げができず、手間取っている間にお椀を吊り下げている糸が切れてしまった。相手も得点できなかったので判定となったが判定0-3で敗退。 和歌山A 惊神異箱(ソリッドワークス賞)

マシンの読み、ジャック・イン・ザ・ボックスは英語でビックリ箱の事。

文字通り箱型のマシンからパワーショベルのように面ファスナー付きの大きなコンベアアームを伸ばしてオブジェをマシン内に取り込んで、円盤前で吐き出して再度コンベアの先端で貼りつける。

オブジェに面ファスナーが付いているので、取り込みも貼り付けも1つの機構でやりやすい。

このチームは女子学生のみ、更に担当教員も女性の、初心者(恐らく)チーム。

操作は難しいが、機構を割り切ったのは正解だろう。

アームは階段を降りる時に後ろに伸ばしてカウンターウェイトの役割も果たす。足回りはクローラー。 試合では階段を降りる際に左右のバランスを崩して横から転倒。リトライを試みたがタイムアップで敗退となった。ソリッドワークス賞。 和歌山B モノポリ

フィールド下の立方体オブジェをマシン前方から展開させたフレームで囲い込み独占して持ち去る。だからマシン名はモノポリ(ボードゲームのモノポリーと同じ)。

そのまま円盤の前まで行き、伸縮アームの先端にオブジェを貼り付けて、円盤に貼り付ける。

マシンの構成は非常にシンプルで、階段を降りもタイヤのみ。目立ったサスペンションは見えないので剛性で耐えているのか。

1、2年生のみのチームらしいが、遠隔通信も出来ており、マシンの動きは非常に素早い。 1回戦はシードで2回戦から登場。相手の明石Bは球形しか使わないので使用オブジェはかぶらなかった。 予定通り独占したオブジェを持っていち早く円盤前までやってきたが、円盤へのオブジェの貼り付けに苦労し得点できない。 先端の角度の調整が行き届いていなかった。狙っていた円盤を得点され0-1で敗退となった。 大阪A neun(マブチモーター賞)

立方体と球形、両方のオブジェに対応するマルチマシン。立方体はフォークリフトのような昇降アームで挟んで最大9個を一気に貼り付け。

球体はローラーで挟んで撃ち出す。オブジェはエアーシリンダでかなり勢いよくローラーに押し込まれており、

放送ではこれが原動力と解説されていたが、実際は勿論ローラーに依存するところが大きい。

最初はエアーシリンダだけで飛ばそうとしていたのではないかと推測する。

階段を降りる際は大きな駆動輪で後ろ向きに降りるが、昇る時はなんとタイヤが円形から風車のように変形。これを階段にひっかけて昇るというギミックが仕込まれている。 近畿大会では、階段を降りたあと赤外線通信が思うように通じず、暴走気味になることも。 本番の会場照明にやられてしまったのだろう、思うように動けぬまま無念の敗退。マブチモーター賞。 大阪B Lock&Roll(アイディア賞)

球形オブジェで円盤を回転させるというアイディアは全国的にいくつかあったが、このLock&Rollはその名の通り回転させた後にロックまでしてしまおうというがっちりコンセプト。Roll&Lockと言ってはいけない。語呂が大事。

面ファスナーを大きく貼り付けた棒で球形オブジェを取り込むと、これがマシン内部を転がって行ってアーム先端に辿り着く。

オブジェを上下からお椀で挟み込み、水平方向に回転させながら円盤に押し付けて自陣方向に回転させる。

最後に、そのアーム先端に持っておいた立方体オブジェを斜めにして円盤と地面の隙間に挟み込んでロック。

足回りは大きな四輪クローラーでこれもかっこいい。 1回戦では階段を降りたあと操縦が効かなくなってしまったが判定3-0で勝利。 2回戦は操縦にトラブルなく、球形オブジェの取り込みに成功。接地禁止ゾーンに入ってしまい1点減点となってしまったものの、円盤の回転にも成功した。 試合終了間際にオブジェをアームから離して1点獲得。ただし、減点1があったため0-1で敗退。 円盤回転のアイディアとそれを実現したこと評価されアイディア賞を獲得した。 神戸A 兜夢志  左から、撃ちま栗、栗太郎(2002年)、兜夢志 1回戦第1試合に登場し明石Bと対戦。階段を昇降するタイプなのだが全体的に重心が高く、一気に駆け降りないと転倒の恐れがある。 それが本番に出てしまい、階段降下時に転倒。昇降アームが思いっきり曲がってしまっていた。 リトライではうまく駆け降りたが、転倒時の破損があったのか階段を昇れない。そのままタイムアップで敗退となった。 神戸B 撃ちま栗(技術賞、全国出場)  多角形を多用したトラスがちがちの機体はデザイン性も高く、階段を駆け下りてもびくともしない。 BRÜNHILDEはメインフレームにも木を使っていたが、こちらはフレームはアルミで、撃ち出し部の円盤に木を使っている。 この撃ちま栗と翌年の天栗命はとにかくトラスで、リーダーの趣味が思いっきり表れている。 撃ち出しローラーの回転速度は可変。発射口の上側ガイドが上下に稼働して発射角を調整することもできるようになっている。 取り込みはコンベア式。所々に面ファスナーの短冊を取り付けた4列のベルト。 足回りは平たくコンパクトにまとめられたクローラー。マシン全長に渡っているので、旋回性能は少々悪い。 昨年の栗太郎はテレビのリモコンをコントローラに流用したが、今年は赤外線通信部から回路とプログラムを自作した。 担当したのは機械科のメンバーで、機械科が担当するのは神戸高専としては初。それまでは電子科のメンバーが担当していた。 今では珍しくもないが、当時は電気系以外の学科の人間が制御を担当するのは非常にハードルが高かったのだ。 試合では、マシン前面に美術部に描いてもらった大きなイラストを貼り付けていた。 オフ期には、去年のミニ栗太郎に続いて、撃ち出し部1つでそのまま小型化したプチま栗を製作した。 高専祭向けの機械科製作だったらしい。 近畿大会1回戦は前面の円盤2つを取って2-0で勝利。2回戦も手前の円盤を1つ獲得し1-0で勝利。 準決勝では舞鶴B 拍手鶴采と対戦したが、階段を降りた衝撃でバッテリーのコードが抜けたのかリトライ。 さらにリトライ後の階段を降りた拍子にクロウラーを駆動するベルトと付近の部品が外れてしまい身動きが取れなくなってしまった。 なすすべなく0-2で敗退。技術賞と推薦で2年連続で全国出場を果たした。 全国大会1回戦は群馬 月歩月歩と対戦。一度貼り付けたオブジェを自分で撃ち落としてしまったり、円盤から跳ね返ってしまったりで1点に時間がかかってしまっている間に群馬は上段でしっかり2点獲得し1-2で敗退。 試合後、東工大 清水先生は「撃ち出す速度が速すぎる」と至極もっともなコメント。しかしマシンのデザインは綺麗でよく出来ていて好きだとべた褒めだった。 近大A T.P.P.

木を切り抜いて作った大きな変形車輪が特徴。

四つ葉のクローバーのような形の木製タイヤを軸回転方向に2枚少しずらして貼り合わせて円形のタイヤを構成しフィールドを走行。

階段を上下する時は、ずらした2枚を同じ位置に合わせることで切り込みつきのタイヤになる。

得点機構は高台の上だけで考えているわけではなく、下でも得点できるようになっている。

面ファスナーのビラが多数付いたベルトコンベアアームでオブジェをマシン内部に取り込み、取り込んだ枠ごと前方にスライドさせて円盤にオブジェを貼り付ける。

オブジェは立方体と球形の両方に対応する。

なお操縦者は2000年の近大のマシン名の由来にもなった5年生の学生。 遠隔通信の制御回路が完成していなかったらしく、試合で階段を降りた後オブジェを前にして手が出せないまま。 足回りは動いていたので、それ以外の操作ができるようになっていなかったのだろう。相手も同じような状態だったが、判定0-3で敗退。 近大B Builder-N

これまた個性的な動きに挑戦したマシン。

まず積まれた立方体オブジェをハンドで横から挟んで積み直して横4個×縦6個の壁を構築する。

残りの立方体オブジェを接地禁止ゾーンまで押し込んで、その上にかかるように橋を展開。

その上を先ほどの壁を保持したハンド機構が動いて、円盤にそのまま貼り付けて得点する…と思いきやもう1つギミックがある。

マシン上部の長いアームの先端に球体オブジェを1つ保持(恐らく吸引)し、これを円盤の側面に接触させて自陣側に回転させて、それから壁状の立方体オブジェを貼り付けるようだ。

1点しか取れない構造だが、その1点を確実に取るために思い付いたアイディアをひたすら詰め込んだ。

足回りはシンプルにタイヤ。マシン名は昨年のBuiler-Kと同じシリーズの2代目。このアルファベットはメンバーを示しているのだろうか。 試合では階段を降りようとした際に左右のバランスを崩して片側が脱輪。リトライ後もまた同じように脱輪してしまった。 両者無得点だったが審査員判定0-3で敗退。 |