近畿大会概要

去年に続いて今年も障害物レース。各校の地元の特産品をゴールへと運ぶ競技だ。

2000年代中盤は2005年「大運動会」、2006年「ふるさと自慢特急便」、2008年「生命大進化」と障害物レースだらけだったのだが、このふるさと自慢特急便からルールでデザイン性が求められるようになってくる。

各チームで作るふるさとオブジェは、地元の特産品を模した物を地域の協力を得て作ることがルールで定められていた。

単純なレースにデザイン性・地域性を持たせて特色を出させようというわけだ。

このあたりが去年との違いということになっていたのだが、翌年に思いっきり方向を転換して騎馬戦にしたあたり、似たルールを続けてやってしまったという感覚が運営側にもあったのではないだろうか。

そして2007年「ロボット騎馬戦」では幟(のぼり)、2008年「生命大進化」では変身パフォーマンスが前述のデザイン性に相当する。

1997年「花開蝶来」を発端に始まったデザイン・エンタメ志向は2000年代前半はなりを潜めていたが、この頃からまた復活していく。

それは全国大会の番組作りにも表れていて、スタジオでのタレント達のトークを中心に番組が進行し、実際の試合はばっさり間引かれていた。

手動操作のマシンに加えて自動機もあるのは去年と同じ。

ただし、自動機は用意せずともよく、手動機だけで全ての障害をクリアしても良い。

自動機も使うと機能を分けられてマシン設計が楽になる一方で、ふるさとオブジェの受け渡しが発生し時間ロスとなる。

これをどうするかがアイディアの最初のポイントとなる。

ルールではどの障害で自動機を使っても良いのだが、結果的には、最も難しい縄跳びだけ自動機にするチームが多かった。

また、ふるさとオブジェの持ち方は固定してはいけないお盆持ちであり、ここで出てきたアイディアは後年の出前迅速においてマシンだけでなくルール設定にも影響を与えたと思われる。

全国的に最も多かったのは吊り下げブランコだったが、全国優勝の詫間電波などが採用した弓なりのレールの上を動く台車の安定性は別格だった。

出前迅速でもこのレール台車式を使うチームが多かった。

ここで安定化の最適解に近いもの複数が現れていたため、出前迅速のルールではブランコ禁止やマシン接地面より横で保持しなければならないなどのルールが設定されたのではないだろうか。

この年から2014年「出前迅速」まで賞に変化があった。

全国大会でアイディア倒れ賞が無くなり、代わりに各年のテーマ名を冠した賞(この年ならふるさと自慢賞)が設けられた(ただし2014年はアイディア倒れ賞もあり)。

地区大会では元々アイディア倒れ賞が無かったので変化なしだったが、翌年の2007年からは地区大会にもテーマ賞が設定された。

3賞(アイディア賞・技術賞・デザイン賞)に並ぶ賞が1つ追加されたに等しいため、参加する学生にとっては良いモチベーションになっただろう。

一方で、2002年から5年間協賛していたソリッドワークスは今年が最後の協賛となった。そのためソリッドワークス賞もこの年までとなる。

入れ替わるように翌年からは東京エレクトロンFEが協賛に加わる。

近畿大会は地区大会3週目での開催。

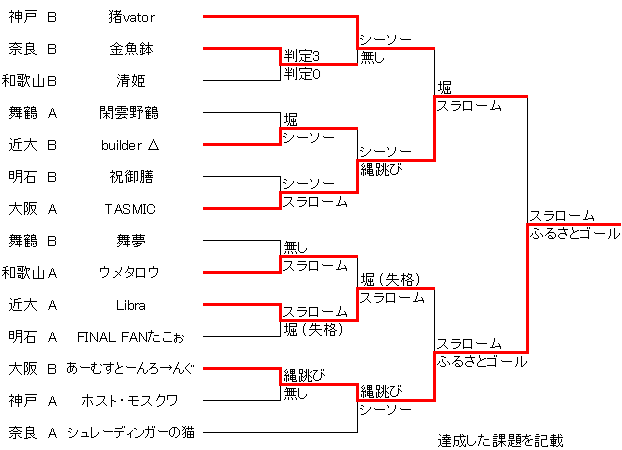

大阪が同校決勝で3回目の近畿優勝を果たした。

近畿大会での同校決勝は1996年「テクノカウボーイ」の明石以来の2例目である。

そして全国大会は2年連続9回目となり、この時点では近畿で最も多かった。

推薦で全国(2年ぶり8回目)へ進んだ和歌山は優勝候補だったようたが、本番ではトラブルがありまさかの2回戦敗退。

しかし全国大会では実力を発揮し、1996年「テクノカウボーイ」全国大会での近畿最高成績(大賞は除く)に並ぶ準優勝。

そして翌2007年も全国準優勝まで勝ち進んでしまう。

和歌山はこの年から10年連続の全国出場(うち近畿優勝4回、準優勝1回)を果たしており、この記録は2021年現在でも近畿ダントツである(次点は大阪の6年連続)。

同じく推薦で全国大会出場した近大は近畿大会ではベスト4&技術賞、全国大会ではベスト8&デザイン賞と、こちらも好成績を残している。

しかし2021年度現在、これが近大最後の全国出場となっており、15年も全国大会から遠ざかってしまっている。

舞鶴A 閑雲野鶴(ソリッドワークス賞)

マシン名に鶴が入っているが、この四字熟語はカクの読みだけ鶴に変えたのではなくもともと閑雲野鶴という言葉で、雲や鶴のように束縛を受けず悠々自適に暮らすことを意味する。

一番の特徴はふるさとオブジェの保持方法。傾きを検知し、慣性ローターの回転による反動トルクでオブジェトレイの傾きを制御するという技術的な挑戦をしている。

凹を上下逆にした形のフレームを橋のように渡し、その上をマシン本体がラックで移動して堀やシーソーをクリアする。

自動機は3重飛びの予定だったそうだが、テストランでも動かなかった。ふるさとオブジェはなかなかリアルに作られた京野菜の篭盛り。

試合ではシーソーの最後でふるさとオブジェを落としてしまい1回戦敗退。

舞鶴B 舞夢

マシン名はマイドリームと読む。この清々しいまでの当て字。文句のつけようがない。

マシンは手動機のみで全ての障害をクリアすることを目指した。

駆動輪には自転車の車輪を利用し、円周にカラフルで小さなゴムボールを多数貼り付けて滑り止めにしているので見た目がユニーク。

本体フレームには木を使用しているようで、かなりコンパクトにまとめられている。

エアーのチューブが張り巡らされているので、エアシリンダーが駆動以外の主力だった模様。

最初は堀をジャンプで超えようとしていたものの、本番5日前に方針転換したらしいので、エアージャンプの予定だったのかもしれない。

ふるさとオブジェは舞鶴の特産のかまぼこ。スライス済みのかまぼこなのでトレイのようにも見えるが、これがオブジェである。

試合では堀を超えられず敗退。しかし、恐らくだが、メンバーのマイドリームとはロボコンそのものだったのではないだろうか。

明石A FINAL FANたこぉ

昨年魚型のcurvilinearで優勝したチームがこちら。今年は洒落ネーミングだ。

堀に橋をかけてその上をラックで移動した後、前に90度倒れ込んでシーソーに向かう。

この時、オブジェトレイは全く回転せず、マシンの本体部分だけ回転するのがなかなか面白い。

オブジェトレイは振り子式に手動で各自を微調整するようになっているとのこと。

特にシーソーを超えるときは操作が必要になるようだ。

自動機は縄跳び用で、モーター1つでラックによるジャンプと縄回転を行えるよう機構を工夫している。

ふるさとオブジェはやはりタコ。ここは明石としては外せない。

大会では堀は難なくクリアしたものの、シーソーに乗る際にふるさとオブジェを3回落としてしまい失格となってしまった。

明石B 祝御膳(安川電機賞)

堀はスキー板のようなフレームを前後に伸ばしクリア。シーソーは車体下のクローラーで超えるのだが、トルクが足りずテストランでは苦戦。クローラーにしては旋回がスムーズなので、メインの駆動輪はタイヤと思われる。縄跳び専用の自動機は縄が絡まないよう殆どの部分がビニルでおおわれており、鳥人間コンテストの飛行機の操縦席のような見た目をしている。3重飛びを一気に決める実力があったようだ。ふるさとオブジェは明石の地酒と鯛のお膳。大きなフレームでお盆を吊り下げて保持している。

テストランでは苦戦したシーソーだが、本番ではなんとか超えることができた。シーソーをクリアしたところでタイムアップ。

相手は先に進んでおり1回戦敗退。

奈良A シュレーディンガーの猫

綺麗な木製マシン。ベニヤ板を切り出して本体フレームや堀超え用のレールフレームを構成している。

マシン本体がレール上を移動することで堀を1つずつ超えていく。2003年「鼎」の群馬 上州大回転と同じようなアプローチだ。

このレールフレームを横から見ると猫のように見えるが、それがマシン名につながっているということなのだろうか。

縄跳びも大変ユニーク。自動機にふるさとオブジェを載せ手動機内に取り込み、手動機が地面すれすれで縄をプロペラのように高速回転させて、その上に自動機を撃ち出して一気に縄跳びをクリアしようというもの。

縄跳びの方法は色々なパターンがあったが、手動機が縄というのは少数派で、更に自動機飛ばしというのはアイディアの最たるものだろう。

ふるさとオブジェは奈良の大仏。なんと奈良高専OBの一刀彫職人に掘ってもらったという。

縄跳びは完成していなかったようだが、スラロームまではクリアできるまで仕上がっていた。

しかし1回戦シードで2回戦にあたったのは優勝マシンの大阪B。スラロームまではクリアしたが及ばなかった。

奈良B 金魚鉢(本田技研賞)

真っ白な本体フレームが目を引く。軽量化のためにスチロールを使ったのだろうか。

なんとジャンプで堀を超えようというアイディア。マシンの下に大きなバネがついているが、これは縄跳び用ではなく、堀用なのだ。

人の腕のような大きなアームが2つ付いている。

ふるさとオブジェはもちろん金魚。自動機も金魚すくいのポイに見立てた形をしていて、ゴールにポイを下すと紙が破れて金魚が置かれるという凝ったアイディアになっていた。

奈良高専のある大和郡山は金魚の産地として有名で、奈良高専もロボコンのオブジェの類ではよく使用している。

堀ジャンプが特徴なので、1回戦の見せ場はいきなりやってくる。まずはスタートゾーンの一番後ろまで後退。

そして前進しながらバネでジャンプ。さすがに1.5mの堀を全て超えることはできなかったが、中間の島までは届いていた。

マシンはそこで転倒したのでリトライ。時間内に両チームとも堀をクリアできなかったので判定となり1回戦は3-0で勝利した。

2回戦も中間の島まではジャンプできたが、今回は相手が先に進んでいたのでここで敗退。

和歌山A ウメタロウ(アイディア賞、全国出場)

近畿地区で和歌山は昔から強かったのだが、その最盛期がこのウメタロウから始まる。

なんと10年連続で全国出場を果たし、2年連続で全国大会準優勝も記録する。

ウメタロウ自体は近畿大会では2回戦敗退なのだが、テストランでは2分以内でふるさとゴールを決めており、優勝候補と目されていたので全国推薦も納得だろう。

何度でも続けられる縄跳び自動機も良くできている。

堀超えはオーソドックスなフレーム前後展開。変形がスムーズで操縦者もよく練習している。

強いて弱点を挙げるなら、オブジェパスを2回しなければふるさとゴールできないので、その時間ロスだろうか。

ただこれは自動機で縄跳びをする方式のチームの殆どの共通課題である。

ふるさとオブジェはバレーボールくらいの大きさがある梅干し。もうどこからどう見ても梅干しである。オブジェトレイは吊り下げ式。

オブジェは手動機の伸縮アームで受け渡す。

近畿大会1回戦は順調に縄跳びまで進んだが、アームでのオブジェ保持に失敗しオブジェとマシンが接触して罰退。

罰退3回で失格なので、やり直さずに動かず試合終了を待つことを選んだ。

2回戦は堀クリア後にふるさとオブジェを2回落としてしまい罰退2。相手の近大Aが先に進んでいたので、今回は待つわけにはいかず追いかけるも、更にシーソーに乗る際にも落としてしまって罰退3回でまさかの失格。

しかしアイディア賞と推薦で全国大会へと進んだ。

近畿大会ではまさかの2回戦敗退だったが、推薦で進んだ全国大会では持前のスピードを発揮し怒涛の快進撃。

準決勝では縄跳び自動機が先に動いてしまったためリトライし、その後の縄跳びで縄が引っかかるというトラブルもあったが、なんとか大阪と近大を破った福島に競り勝って決勝へ進んだ。

決勝では、これまでのふるさとゴールタイムに勝る詫間電波を相手に焦りもあったのかもしれない。

シーソーまではこちらが早かったが、脱輪(おそらく)し後退してしまい、オブジェこそ落とさなかったもののタイムロス。

必死に追いかけたがノーミスの詫間電波には及ばず準優勝となった。

無念の準優勝は翌年の和歌山の再度の活躍の原動力となっただろう。

和歌山B 清姫

安珍・清姫伝説をテーマとしたマシン。マシン名もそこから付けている。

ふるさとオブジェは伝説にも出てくる紀州道成寺の鐘。鐘なので、オブジェパスは吊り下げて行うところまでテーマに沿っている。

堀超えはマシン前方にフレームを展開するタイプ。

メンバーが全員機械科で制御系(特に遠隔通信)に苦労したそうで、試合では動くことができなかった。

大阪A TASMIC(準優勝)

堀とシーソーは前後に駆動輪の付いたフレームを展開し超えていく。

本体フレーム下のメインの駆動輪にはオムニホイールが使われていて、スラロームでは前後左右のシフト移動をするようになっている。

面白いのがふるさとオブジェの受け渡し。展開フレームには稼働ローラーが付いていて、それを回しながらフレームを閉じることでオブジェを挟み込んで自動機へと押し出すようになっている。

縄跳び用の自動機はエアジャンプで3重飛びが可能。ふるさとオブジェを保持するアームはかなりトラストラスしている。

ふるさとオブジェは東大阪で開発に取り組んでいた人工衛星。

1回戦と2回戦は自動機へのふるさとオブジェ受け渡し直前まで進んで勝利。

準決勝は縄跳びのためのオブジェパスの際に落として罰退となったが、相手よりも進んでいたので勝利。

同校対決となった決勝戦ではシーソーでオブジェを落としてしまう痛恨のミス。追い上げたが大阪Bにふるさとゴールを決められ準優勝。

大阪B あーむすとーんろ→んぐ(優勝)

大阪初の同校決勝を制した優勝マシン。近畿大会本番でふるさとゴールを決めたのはこのマシンだけだった(テストランでは和歌山Aも成功)。

そして、最近でもたまに大阪のマシンにみられる「→」を長音符に使ったマシン名はこれが最初である。

名前の由来はアームがストンと落ちてロングになるからというそのままの理由だそう。

堀は前後にフレームを展開してクリア。

展開クレームにも駆動輪が付いているが、閉じた状態でもシーソーに乗れるようマシン本体も六輪駆動になっている。

六輪だと旋回性は低下するのでスラロームで苦労するのだが、マシン左右に伸びたフックを交互にポールに引っ掛けて旋回することでカバーしている。

この機能は全国放送でも大きく取り上げられていた。

縄跳び専用の自動機は2重飛びを1回と普通の縄跳び1回でクリアするようになっている。

本当は3重飛びを目指していたのかもしれない。

ふるさとオブジェはお好み焼き。乗っている白いものはイカだろうか。

近畿大会は1回戦・2回戦は縄跳びを成功させ勝利。続く準決勝ではシーソーでオブジェを落としたにも関わらず即座に挽回し試合終了間際に近畿大会初のふるさとゴールを決めた。

決勝でも落ち着いてノーミスで見事ふるさとゴールで優勝を果たした。

全国大会では2回戦に福島 伸進機鋭と対戦したものの、堀超えの時にトラブルが起きリトライ。再スタートできないまま敗退となってしまった。

神戸A ホスト・モスクワ(マブチモーター賞)

四角い箱の前と上に伸縮機構が付いているのが自動機。

前に伸びるのは堀超え用なのだが、上下は何かというとこれは縄跳び用。

マシン本体を上に持ち上げ、自由落下中に下で自動機が縄をスライドさせるというアイディア。

大会映像の限りでは成功しているシーンは無かったが、タイミングをどのように合わせようとしたのか気になるところ。

ふるさとオブジェはケミカルシューズを履いて神戸ワインをラッパ飲みする神戸牛。とくに有名なのは神戸牛だろうが、残りの2つも神戸の社会科では定番の特産品である。

製作がかなり遅れていたようで、試合ではスタートゾーンから出られず1回戦敗退。

神戸B 猪vator(デザイン賞)

こちらも少し変わった縄跳び方法。自動機はジャンプだけして、手動機がその下で縄代わりの棒を振るというアイディアだ。

フレームを伸ばして堀を超えるタイプだが、普通は本体から前後にフレームを出すのが多いところ、これは足回りとオブジェトレイの部分も別パーツで伸びるので、全部で4段伸縮となっている。

足回りは六輪駆動で、なぜか真ん中の車輪だけ木からの削り出し。

ふるさとオブジェは鍋を被った猪。郷土料理の牡丹鍋をコニカルに模している。

オブジェトレイは吊り下げ式で、オブジェパスはクレーンのようなアーム機構で行う。

近畿大会は1回戦シードで2回戦から。落ち着いてシーソーまでクリアし勝利。

準決勝では堀クリア後にふるさとオブジェを落としてしまい罰退で大幅タイムロスとなり敗退した。

多段伸縮などの機能美を評価されデザイン賞を受賞。

近大A Libra(技術賞、全国出場)

熊野/近大史上最も活躍したのはこのマシンで間違いないだろう。

2004年「マーズラッシュ」のBuilder-Oも近畿優勝した重要マシンではあるが、このLibraは近畿大会ベスト4・技術賞、全国大会ベスト8・デザイン賞と地区・全国共に実力・評価てんこ盛り。

2021年現在で全3回の全国出場のうち、唯一全国勝利した機体だ。また、近大唯一の近畿技術賞、全国受賞である。

他の地区に比べまだ近畿のレベルが高いとも言えなかったこの時期に、全国4賞に食い込んだのも大きい。

この年の近畿大会の中では大阪の2台と和歌山 ウメタロウと並んで抜きんでていた1台と言っていいだろう。

その名の通り天秤によるふるさとオブジェトレイをかかげ、前後に展開・格納するフレームとクローラー駆動は災害救助ロボットを思わせる。

クローラーなのにスムーズな旋回も見事。

さらに自動機を使わず手動機のみのエアージャンプで縄跳びをこなすので、近畿技術賞・全国推薦も納得だ。

展開するフレームは閉じると縄跳びの時にオブジェを抑える役割をするようになっている。

ふるさとオブジェは鯉のぼりがかかる川と獅子岩のリアルなジオラマ。熊野高専があった熊野の七里御浜の鯉のぼりを再現している。

近畿大会では前日に部品が壊れてしまい、予備もなかったため途方に暮れてしまっていた。

当日に届いた部品に交換し大会に望んだところ、トラブルなどなかったかのようなスムーズな動き。

1回戦、2回戦とも相手がシーソーで失格というのは運のようにも見えるかもしれないが、どちらもスラロームまでクリアしているので実力は十分に示せていた。

準決勝では縄跳び2回まで成功。3回目は引っかかってしまった。地区大会で縄跳び成功は十分な結果だが、相手がふるさとゴールを決めたため敗退。

近畿地区ベスト4と技術賞で近大としては2年ぶり3回目の全国大会へ進んだ。

全国大会では長岡、秋田を相手に2戦ともふるさとゴールを決めてベスト8まで進出。

しかし準々決勝ではシーソー後にふるさとオブジェを落としてしまい罰退。

追い上げて縄跳びまで成功させたが相手にふるさとゴールを決められて敗退となった。罰退が無ければ勝手もおかしくない惜しい試合だった。

近大B builder Δ

5年間続き、近畿優勝機も排出した近大のbuilderシリーズもこれが最後となる。

Δと名がついているが、マシンで目に付くのは大きな3つの黄色い駆動輪。漬物樽の蓋を使っているそうだ。

これが上から見て三角形に配置されているからΔということだろうか。

大きな駆動輪で堀やシーソーの乗り降りも楽々クリアできる。

機能的なポイントは、先端に吸盤が付いた自在ロボットアーム。縄跳び自動機へのふるさとオブジェの受け渡しだけでなく、落としたオブジェを拾うこともできるらしい。

ふるさとオブジェは近大高専の近くが発祥の地というさんま寿司と、熊野古道を行く旅人のお弁当だっためはり寿司のセット。

1回戦はスラロームをクリアし勝利。2回戦はスラロームで相手と競ったところでふるさとオブジェを落としてしまい罰退。やり直しは間に合わずここで敗退。試合後に縄跳びを披露したが、安定して何度も飛べる完成度だった。

|