近畿大会概要

ついに来た、ロボット同士の肉弾戦。ロボットコンテストというとアメリカのガチガチにぶつかり合う競技が引き合いに出されるのは昔からだったのだが、ついに高専ロボコンにも接触競技がやって来た。

このタイミングで騎馬戦になったのは、同年の大河ドラマが戦国時代を舞台にした「風林火山」だったのが大きいだろう。テーマ名もそのままだし。

今でも大河ドラマからその年のロボコンテーマを予想したりするが、それは過去にこのようなテーマがあったからである。

障害物レースが続いてしまっていて、次の一手を探していた運営側とも思惑が一致して、ここいらで思い切ってやってみよう、となったのではないだろうか。

高専ロボコンで肉弾戦をするには学生達の技術の向上を待つ必要があった。

遠隔操縦で接触だらけの連戦に耐えるマシンを作れなければこの競技は成り立たない。

しかし今その時が来たと判断されたのである。

直接接触のテーマには賛否両論があるのはやる側も承知の上。やらなければ見えてこない課題もある。

かといってレース路線から完全に転換するつもりもなかったのだろう。次の年にはまたレースに戻している。

それにしても次の肉弾戦が10年後になるとまでは思わなかったが…。

騎馬戦にあたり、変更が必要となったルールがある。最も大きいのは遠隔通信の無線(ここではラジコン等の電波を無線と呼ぶ。ルールでも無線と書かれているので。)解禁だろう。

2001年「Happy Birthday 39」以来、遠隔通信は赤外線・可視光・音波となっていて、殆どのチームが赤外線を用いていたが、今年ついに無線も使えるようになった。

ただし、使えるのはラジコン用の27MHz、40MHz帯のみ。1台のマシンが1つの周波数を使用し、試合ごとにクリスタルを支給されることとなっていた。

またピットでマシンの動作確認する時も無線操縦してはいけないなど管理は厳しかった。

無線が解禁されたのは、志向性のある赤外線通信では激しく動き回る試合に支障があったから。

ルール上は赤外線通信を使うこともできたが、多くのチームが無線を使用した。

無線解禁といっても前述のとおりラジコンだけで、Bluetooth・無線LAN・ZigBeeも使用できるようなるのは2010年「激走!ロボ力車」以降となる。

また、各チーム2人の操縦者がルールで認められたのも初めてではないだろうか。

初期の全てのルールブックを読んだことはないので正確なことは分からないが、複数操縦者が必要なテーマもなかったので、この騎馬戦が初めてと思われる。

そして重量の範囲内であれば予備ロボットも作ることが認められていた。

他に、地味な点ではあるが、いつのも赤・青のチーム分けではなく、大運動会と同様に赤・白のチーム分けとなっている。

安全上も大きな転機となった。みんな大好き非常停止スイッチが導入されたのはこの年である。

この時はルールブックでは非常電源オフスイッチと書かれていた。翌年から非常停止スイッチと呼ばれるようになる。

激しい接触、初めての無線導入でマシン暴走が懸念されたため定められたものだが、まだ形状等の指定は無かった。

以降のルールでも継続的に採用され、今では各チームのこだわりポイントにもなるほど定着しているのはご存じの通りだ。

前年あたりからルールでデザイン性を求められるようになったが、今年のようなルールでもそれはあった。

各マシンが幟(のぼり)を備えることとなっていたのだ。ただこれはデザインだけでなく、審判が各チームのマシンを見分けるための役割が大きかったと思われる。

ルールでも、のぼりには高専名・チーム名・ロボット名などを示すと書かれていた。

実際の合戦でも、のぼりは戦場で軍や個人を目立たせ見分ける目的があったというので、これはのぼり本来の役割を果たすものだと言っていいだろう。

のぼりには地域の特色をいかしたデザインや装飾を施すこととすることとなっていたのは例年通り。

ただし、地域の協力を得ることについては「可能な限り」となっていた。

そののぼりにも関連するが、この年から地区大会でもテーマ賞(その時のテーマ名の賞。たいていはテーマに沿ったマシンなどが表彰対象となる。)が設けられた。

今年は風林火山賞で、ロボコンを通じて地域の風土や人をアピールしたチームを表彰するものとルールには記載されていた。

また、ソリッドワークスが昨年度で撤退し、今年度からは東京エレクトロンFEが加わったため、協賛企業の賞も1つ変更となった。入れ替わりなので協賛賞の数自体は前年と変わりない。

なお初のテーマ賞は神戸、東京エレクトロンFE賞は明石が獲得した。

ロボコンのテーマソングが設定されたのもこの年が初だったはず。

中ノ森BANDの「駆け抜ける風」という歌だったのだが、これはNHKロボコン2007のテーマソングという位置づけだったようで、翌年以降は使われなかった。

歌詞はロボコンに合っていないわけではないが、無我夢中ほどではなかったように思う。

2011年はガガガSPの「燃やせ!!」がテーマソングだった。

トータス松本の「無我夢中」が出てきたのは2012年で、それ以降はロボコンの定番テーマとして2021年現在も使われている。

この年の近畿大会は前年から1週遅い4週目の開催。主管校は明石高専である。

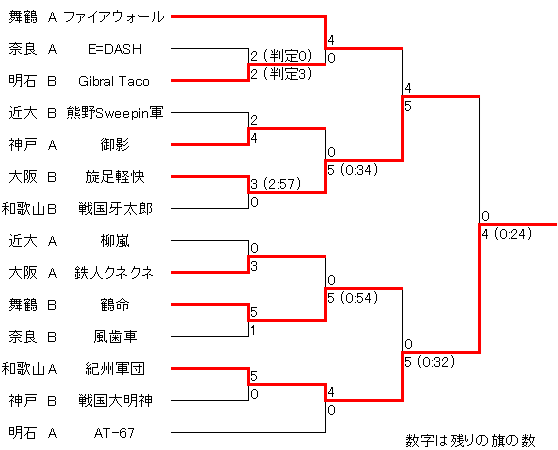

昨年全国準優勝した和歌山A 紀州軍団が今年も圧倒的な強さでオール大勝利で近畿地区優勝した。

地区優勝は4回目となり、それまで大阪・神戸と並んでいたがこの時点で単独トップとなった。全国大会はこれで2年連続9回目。

後年の番組で、和歌山の強さの秘訣の1つは、マシンをとにかく早く完成させ練習を積む中で改良していくことだとされていたが、操縦者の修練度を見るにそのスタイルは既に確立されていたように思う。

またしても全国準優勝まで勝ち進むのだからその強さは近畿の中でも群を抜いていた。

Bチームも1回戦敗退ながらアイディア賞を受賞している。

前年近畿優勝の大阪Bも強かったが、和歌山Aには及ばず準優勝(4回目)。推薦で3年連続10回目の全国大会出場も果たした。

舞鶴は2チームともベスト4と健闘し、Bチームの鶴命は技術賞で全国推薦を得た。舞鶴の全国は2年ぶり9回目で、ここから4年連続全国が始まる。

全国組の顔ぶれはこの頃の近畿強豪校。どこも攻撃的なマシンだった。

最後に忘れてはならないのが、解説の衣笠先生。この頃は講師でした。

解説の席に座ったのはこの年からで、その後長きにわたり近畿地区大会を解説しつつ見守ってくれている。

舞鶴A ファイアウォール

合体型と言っても連結したりパーツを取り込むだけの物も多かった中で、このファイアウォールは本当に合体らしいロマン合体を実現させた。

被合体側が旗受け機構のみなのは他と同じだが、合体後に水平に対する角度を保ったまま本体マシンの斜めフレームに沿って上昇し、最終的に垂直に長い1本のレールが完成する。

このレールに沿ってをメインのアームが上下に稼働し、2mの高さからアームを降ろして攻撃することができるのだ。

アームの先端についているのはVサイン状のローラー。個別に回転し旗を落としたり、挟み込んで抜き取ることもできる。

1回戦はシードで2回戦は城塞型の明石Bと対戦。詳細は不明だが、試合開始前に両チームとも違反があり、どちらも旗4つからの開始となった。

1台の合体型で攻撃点2か所+本陣の城塞型を攻めるのは普通は難しいが、高い位置の大型アームで相手のアームを2台ともあっさり倒してしまう。

そのま長いアームを相手本陣に伸ばして大勝利。

準決勝は大阪Bと対戦。試合中に合体したレールの接続点付近でアームが外れ落ちてしまうトラブルが発生。合体で工夫した所は弱点でもある。

攻撃手段を失った後は逃げ回りしかなく、時間切れで敗退となってしまった。

舞鶴B 鶴命(技術賞、全国出場)

相手の高さに応じて3台のマシンを使い分けるが、なんといっても3mも伸びる4関節のロングアームのマシンが特徴的。工業ロボットのような、まさにロボットらしいロボット。先端のローラーも凶悪な見た目をしている。

残りの2台は高さが異なり、高さ中のマシンと低重心のマシン。3mほどではないが長い多関節アームとローラーを持っていて、旗を回転させる機構も付いている。

旗を常に移動させて相手に狙いにくくさせるギミックである。

低重心マシンの本体フレームには相手マシンを挟んで取り付くアームも付いていて、一度取り付いたら後は長くて可動域の広いアームで料理し放題だ。

近畿大会初戦は取り付きアームが早速威力を発揮し、取り付いた相手の背後にアームを回り込ませてサクッと全旗を落とした。そのまま逃げ切って5-1で優勢勝ち。

2回戦の相手は合体する大阪Aだったので、ロングアームマシンを投入。2台とも2m付近で常にローラーを回して相手に思うように動かせず大勝利。

しかし準決勝は和歌山Aのスピードと操縦に圧倒され敗退。決して弱いマシンではなかったのだが…和歌山Aが強すぎた。

ロングアームの技術賞で全国大会へ出場。

全国大会では1回戦で旭川 NOTECと対戦。一進一退の接戦となるが、最後の1本同士で一瞬横を見せたところに敵のアームに入り込み旗を全て失ってしまった。

取り付き機構は大会放送でも時間をとって紹介されていた。

明石A AT-67(デザイン賞、東京エレクトロンFE賞)

Akashi no TakoでAT。しかし67の由来は番組放送では明かされず永遠の謎のままである。

戦車のようなクローラーのマシンとタイヤのマシンに高さ3.5mまで伸びるロジャーアームを備えている。このアーム自体もヨー軸で回転できるので、さすがに限界まで伸ばすと根本から傾いていて少々危なっかしい。

アーム先端の武器はローラー。

全体的にシンプルなマシンではあるが、クローラーの足回りはよくできていて、デザイン賞にもつながった。

高さが武器の相手だったら相性が良かったのだが、近畿大会での対戦相手は機動力の和歌山A。

善戦はしたが、旋回性に劣るクローラーマシンの旗を落として動きを止められ、あとは2台がかりの猛攻を受けて敗退となった。

明石B Gibral Taco

難攻不落のジブラルタル要塞の名の通り、マシン本体はスタート地点から移動せず、パンタグラフと紐でつながった2つのアームで攻撃するタイプ。

これは何と呼ぶべきか。ビオランテ型って言っても若い人には通じんよな…。城塞型にするか。と言っても近畿では城塞型は2台しかなかったのだが。

城塞型は車輪で独立で動くアームがあるのが鉄板。これも動き回るアームに昇降するローラーが付いていて、結構高くまで攻撃することができる。

なお本体は吸盤でフィールドに張り付いているのでタコ要素もちゃんとある。

本体付近には小さなのぼりのような物が4つ立っていて、旗は更にその外周側に並べられている。この小さなのぼりのような機構はパタパタと動くので、相手の旗を取る機構という位置付けなのだろう。

攻撃可能なものとするため、この機構にも車輪が付いていて動くことができるようになっている。

本来ののぼりらしき小さな旗はその横に確認できる。

1回戦は奈良Aと対戦。この手のマシンは本体から伸びている部分が全てアームとみなされるため被攻撃対象となってしまう(アームへの攻撃は反則にならない)。

開始からパンタグラフも含め押されることになるが、合体して高くなった相手の旗を3本奪取。しかし相手マシンを倒してしまい1本原点。

そして最後に相手に本陣アタックされて2本奪われて同点。判定3-0で勝利した。

2回戦の相手も合体型の舞鶴A。試合開始前に両チーム違反で4-4からのスタート。大きな相手がアームを振り回すとこちらのアームは難なく倒されてしまった。本陣の守りも、長いアームを差し込まれ壊滅。

奈良A E=DASH

近畿地区では3台しかいなかった合体タイプ。移動・攻撃用の1台と、旗保持の1台に分かれていて、列車のように連結することで合体となる。

合体すると旗の位置を上げることができるため、これで自分の旗を守りつつローラーで相手を攻撃する。

大会で対戦したのは明石B。合体型と固定型は相性が良くない。合体して旗を上げたが相手のアームも高く上げられる機構だったので一気に3本奪われてしまう。

相手に倒されてしまったが、これはアーム以外への攻撃なので相手の減点。相手の本体に攻め込んだが、妨害柵の外の旗までローラーがなかなか届かない。

なんとか2本落として同点にもつれ込んで試合終了となったが判定0-3で敗退した。

奈良B 風歯車(マブチモーター賞)

同じ型の2台のマシンで機能も絞り込も機動力を上げるなど、デジかめだ~の時のような良い割り切りが見られる。

攻撃用のアームも、整地用のトンボのようなT字型で、これを振り上げて相手の旗を落とす。

スピードはかなり速いが操縦練習が足りなかったか。

コントローラが自作だったので、ラジコンではなく赤外線通信だったのかもしれない。

大会前の映像では、旗を本体からできるだけ離れた位置に取り付けていたが、本番ではやめた模様。

旗を本体の最上部に取り付けるという規定に引っかかったのかもしれない。

1回戦で舞鶴Bと対戦。相手ともみ合っている際にアームが場外に出てしまい1点減点。1台の旗を全て奪われた後は逃げ切られて敗退。

和歌山A 紀州軍団(優勝、本田技研賞)

低迷していた近畿地区が一気に脱却していく。それを強く牽引したのが和歌山であることは間違いなく、その象徴が2年連続の全国準優勝だった。

今年、彼らが見ていたのは最初から全国優勝のみだっただろう。近畿地区にもそれなりに強いマシンは他にもいたが、全て軽く蹴散らして優勝。

全国でもトーナメントを駆け上がり、去年決勝で敗れた詫間電波も4-0で破り決勝へと進んだ。

決勝で対戦した北九州にも決して引けを取っていなかったが、最終的にはマシンの耐久性が付いてこれなかった。

地区大会放送の映像では予備ロボットと思わしき3台目の低重心マシンも映っていたが、試合で使われることはなかったようで、メインで活躍したのは2台。

どちらも高さ2mまで伸びる稼働式の長いローラーが武器だ。攻撃手段を1つに絞り、余計な機構と操作を排除している。

伸縮方法が2台で異なり、クジラがデザインされた片方はロジャーアーム式で、もう片方はサムライと呼ばれるパンタグラフ式。

パンタグラフは伸びると横揺れに弱いのだが、採用しているところは金沢など他にもあった。近畿大会でも破損はなくしっかり作られていたことがうかがえる。

どちらも機動性の高さが持ち味。この手の競技はつまるところ機動力なのよ。

クジラは全国大会仕様で相手の車輪下に潜り込ませてすくい上げるスカートが追加され、これが猛威を放っていた。相手の機動力を奪えば勝ったも同然なのよ。

近畿大会は機動力と操縦で終始他チームを圧倒し全て大勝利。準決勝は34秒、決勝はなんと近畿最速の24秒で試合を決めてしまった。

全国大会はさすがに近畿大会のようにはいかず、準々決勝の福井 塔迅坊戦では残り旗数2-3とリードされる。しかしここで相手のマシンのモータが過負荷で発煙し1台退場したため、数的に有利に。

1本奪い返して試合は判定へともつれ込んだ。判定は3-1で勝利。ところでこの年の審査員は4人だったのだか、判定が2-2だったらどうなっていたのだろうか。

そして準決勝でついに前年決勝戦で敗れた詫間電波と対戦する。クジラが相手の1台の動きを封じている間にサムライが詫間のもう1台と激戦。

ここまでトーナメントで3戦して旗を1本も失っていなかった詫間から2本を奪う。途中から詫間のマシンは動かなくなったように見えるので、回路が壊れたか非常停止スイッチに当たったか。

残りの旗も落として大勝利。昨年のリベンジを果たした。

決勝戦の相手は北九州 クルポン。機動性に優れる両チームは激しいぶつかり合いを何度も繰り返し、旗も一進一退。途中でサムライが倒され、残り旗数2-2で時間終了を迎えた。

決勝で同点だった場合は旗を5本に戻して1本先取の延長戦となる。衝突で満身創痍のマシンに与えられたセッティングタイムは1分。

延長戦スタート後、クジラマシンは動くことができなかった。サムライ1台で果敢に攻めたがこちらも破損があり思うように動けない。最後は耐久性が試合を決めた。

2年連続の全国準優勝。しかし大会が終わった時、メンバーの目は既に次の年を向いていた。

和歌山B 戦国牙太郎(アイディア賞)

全国でもいくつか見られた城塞型なのだがこれも結構えぐい。紐でつながって動き回る1台(あくまでアーム)は他にもある構造だが、もう1台はMACH-CHAN1号よろしくフィールド幅いっぱいまで展開。本陣への侵入を阻む高さ50cm程度の網の壁になるのだ。

防御専用の機構は認められていないので、これはあくまで網で相手の旗を絡めて取る機構という位置付け。確かに網はパタパタ稼働する。ただし攻撃の姿勢を見せないと失格となる。

試合でも強力な防御力を発揮したが、大阪Bの1台がこじ開けた壁の隙間からもう1台の侵入を許し、更にマシンの接触で非常停止スイッチが入ってしまったようで完全に停止。

がら空きの本陣に思いっきり攻撃を浴びて敗退。この試合は審判も大変だっただろう。

変わった城塞型ということでアイディア賞を獲得。

大阪A 鉄人クネクネ

列車連結タイプの合体型。人の二本腕のように展開する2つのローラーを持つマシンと、旗保持用の2台が合体し、旗を高さ2mまで持ち上げる。

合体後も連結はかなりフレキシブルになっており、2台がクネクネ動くので鉄人クネクネだそうだ。

ついでに旗受けも上下させて相手の攻撃をかわせるようになっている。

1回戦は近大Aの長いアームを持つマシンの動きを冷静に止めて勝利。

2回戦の舞鶴Bは高い位置のアームを持っているので、旗受けの高さを変えてかわすかわす。しかし長いアームで常に旗受け付近にプレッシャーをかけられ、全ての旗を取られて敗退。

大阪B 旋足軽快(準優勝、安川電機賞、全国出場)

マシン名に誇張なし。4輪オムニマシンと4輪ステアのマシンが軽快に動き回る。

攻撃手段はローラーでオムニマシンは2つ、ステアマシンは長い弓なりのアームの先に1つ備えている。

背の高い相手用の3台目は予備扱いの模様。これだけローラーではなく、2つに開いたうちわのような機構を振り下ろして旗を取る。

それにしてもメンバー集合映像を見るとメンバーが30人くらいいるので驚く。

1回戦は壁を展開する和歌山Bに終始苦戦。旗も2本取られピンチになるが、1台が壁をこじ開け、その隙間からステアマシンが華麗に侵入。最終的にはステアマシンが壁を全て引きはがし、ノーガードになった本陣にオムニマシンが突撃し大勝利。

2回戦も機動力と修練度で相手を圧倒。準決勝相手の舞鶴Aは合体のため、背の高い3台目のマシンを投入。

相手をコーナーに追い詰めて背の高いマシンで2本奪取し優勢勝ちで勝利した。

2年続けて進んだ決勝戦、しかし相手は強かった。開始直後から猛攻を受け24秒で敗退。

準優勝だが技術的にも完成度も申し分なし。安川電機賞と全国推薦も得ることができた。

しかし進んだ全国大会は1回戦で福井 塔迅坊に敗退。大会放送にも映らなかった。映るのはスタジオのタレントばかり。厳しい時代である。

神戸A 御影(風林火山賞)

このマシン名を聞いた時になるほどねと思った。御影(ミカゲ)は神戸市の地名であり、御影石の語源でもある。歴史的にも古い地域で酒造も盛ん。今年のテーマに対して語感もいいのでマシン名にもぴったりと言えるだろう。

アームはローラー式で、各マシン2つ搭載。面白いのは、ワイヤードラッグのように巻き取られた状態から繰り出して真っすぐ2m以上に伸びるアーム。

六角形のドラムを回転させると出てくるアームは、高専ロボコンでもあまり見ない珍しいものだった。

中学校の美術部に描いてもらった龍と侍がデザインされたのぼりも見事。

1回戦は近大Bに2回掴まれたりもしたが、もう1台でしっかり旗をとって優勢勝ち。

2回戦は1台が位置的に浮いた一瞬に相手2台の攻撃を受け旗を失い停止。直後に残りもやられて敗退となった。

この年の1勝が2000年代の神戸最後の勝利となってしまう。以降、2013年まで6年連続で長きにわたり2チーム初戦敗退を重ねるのだが…この話の続きはまた2014年のページで。

神戸B 戦国大明神(ソリッドワークス賞)

三角形を2つ重ねたダビデの星の形のフレームが目を引く(角にはちゃんとクッション材を貼り付け)オムニ駆動のマシンと、直角三角形フレームの2台のマシン。

どちらもフォーク状とローラー状のアームを持っている。フォークはすくい上げるだけでなく、それ自体も回転させてローラーのように旗を落とすことも可能だ。

チームは全員初メンバー(正メンバーが初ということか?)だそうだが、Aチームとの練習を重ねたそうなので、完成が遅かったわけではなさそう。

大会では初戦で和歌山Aにあたってしまい完敗。

近大A 柳嵐(関西賞)

マシンの読みはリュウラン。柳と嵐の2台のマシン名をつなげたものだ。

柳はその名の通り柳を思わせるショベルカーのような2m以上の長い2関節アームの先についたローラーで攻撃。アームが長くなびるので、転倒防止に低重心で転倒防止フレームもせり出している。

嵐は2本のローラーを振り回す人のような動きをする。ローラーの関節はモーター駆動ではなく、ゴムで自由に動くようになっていて、それによる不規則動作を狙っているそうだ。

コントローラはプロポにも見えるが、LEDマトリクスが並んでいるので赤外線通信だと思われる。

大会では大阪Aと対戦。相手は合体型だが、柳のアームは高さ2mにも対応できる。2本奪ってこれは行けるかと思ったが、柳は旗を全て取られて停止。

嵐は高さが足りないため為すすべなく敗退。

近大B 熊野Sweepin軍

マシン名はこれでクマノスイグンと読む。村上水軍と並んで有名な歴史上の水軍から取っている。近大はもともと熊野高専なのでぴったりのネーミングである。

攻撃の要はフォーク型のアームと大きな網(相手の旗の上から被せて抜き取る)を持ったマシンだが、特徴的なのはもう1台。

大きなアームで相手マシンを丸ごと挟み込み、かまぼこ状の半円レールに沿って動かして持ち上げ、90度寝かせた状態で振り回して相手の旗を落とそうという作戦。他の攻撃手段は持っていない。

1996年「テクノカウボーイ」のスカーレットニードルを思わせる大胆なアイディアだ。実現性はともかくとしても、このアイディアを聞いたらやっているところを見たいと誰もが思う。

これぞアイディア対決だ。アイディア賞もしくはせめて協賛賞くらいあっても良かったんじゃないの。

大会の相手は2台とも箱型の神戸A。これはもう掴んで持ち上げるしかない。2回チャンスがあり、2回目は結構持ち上がったのだがさすがに重心が悪く落としてしまった。

見せ場は作れたが、旗は奪われ敗退。

|