近畿大会概要

この頃の高専ロボコン(の運営)はエンターテイメント性を志向していたと言われている。

それはデザインやストーリー性を重視したルールだけのみならず、番組構成(スタジオでの芸能人トークを中心にして、マシンよりもメンバーの人間模様に焦点を当てていた)、テーマ曲(高専ロボコン2009のテーマ曲はHiFi CAMPの「一瞬の想いを」)などにも表れていた。

恐らくロボコンの認知度を上げるという全体の計画方針で期間を区切って実施されていたのではないかと推測する。その最後の年であるこの年の全国大会放送はその最たるものだろう。

2000年代としてはそれなりに有効だったかもしれないが、昔のロボコンに親しんで実際にやっていた身としては思うところもありありではあった。

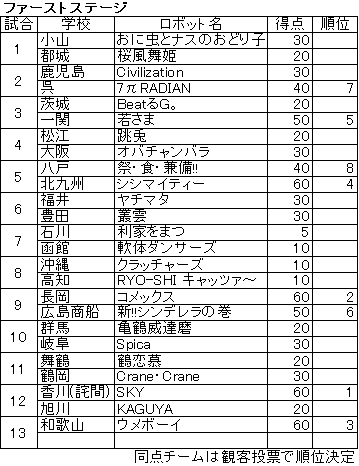

この年のルールは課題クリア型という点ではこれまでの障害物レースにも似ている。だがレースではないので競技性は低い。前年同様に全国大会が予選(ファーストラウンド)制になったのも当然と言える。

昨年度から始まった歩行ルールも継続。前年はレースだったのでスピードが要求されたが今年はそうではない。

より安定して課題を達成するための歩行機構が求められるわけで、前年とは違う作りになったはずだ。

全体的に歩行技術は向上。特に二足歩行は大股でも少ない振動で安定して歩ける機構が早くも確立してきた感がある。

通信は今年も無線が使えたが、手動機と自動機の通信が必要になるケースが多かったためか、再び赤外線通信を採用したチームが多かった。

ルールの得点課題がややこしいのでここで説明しておく。

プレゼント(20点):手動機が取って10点、自動機に渡して10点。なお全国大会では取って5点、渡して5点の合計10点。

ペアダンス(10点):手動機と自動機がプレゼントを保持したまま10秒以上ダンスをする。ここまでクリアすると、以降の課題のうち任意のものに挑戦できる。

ポールターン(10点):プレゼントが置かれていたポールを2台でダンスしながら1周する。

シンクロスピン(10点):手動機と自動機がそれぞれ5回以上自転する。

リフト(10点):マシンAがもう1台のマシンBを腕で持ち上げ、マシンAの胴体と脚の最高点よりも高くマシンBの全てを持ち上げて5歩以上歩く。

ローリングジャンプ(10~30点):1台のマシンがジャンプしながら空中で360度以上回転し着地する。部分点があり、ジャンプで10点(回転動作が必要)、空中で360度以上回転で10点、転倒せず着地で10点、で最高合計30点。

スターステージ(10点):手動機と自動機が協力して2台とも高さ150cmのステージに上る。スターステージのエリアは共通なので両チームが干渉できる。

スターカップル(10点):ステージ上の高さ1.5mのスターポール先端のスポットに手動機と自動機が協力してプレゼントを置く。

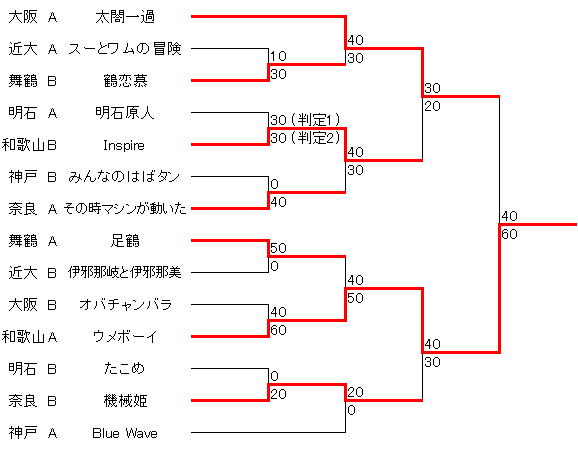

昨年初週開催だった近畿地区大会は、今年は最後から2番目の開催。

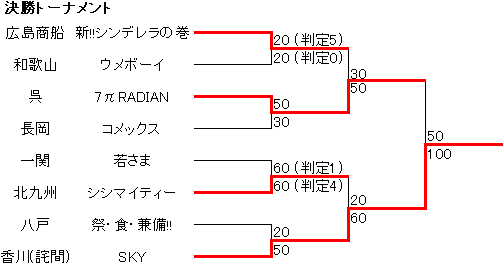

地区大会最高点を出した和歌山A ウメボーイが再び近畿地区王者に返り咲いた。これで和歌山の地区優勝は2年ぶり5回目。全国出場も4年連続11回目に伸ばした。

この年は全国に出場した和歌山・大阪・舞鶴が2チームとも強く、トーナメントは点の取り合いとなっていた。

大阪は準優勝のAチームではなく1回戦敗退のBチーム オバチャンバラが全国推薦。大阪Bは初戦で和歌山Aに当たったというのもあるが、これはアイディアが強すぎた。全国出場は2年ぶり11回目。

そしてもう1つの推薦は舞鶴B 鶴恋慕。ダンシング・カップルというテーマを全国で最も的確に体現したと言ってもいい舞鶴の名マシンである。今でも過去のロボコン映像の際に登場することが多い。

舞鶴の全国は4年連続11回目。なんとこの年の全国出場校3校は全て11回目の全国である。

余談だが、2000年代以降はマシンの構造が複雑化していて、文章だけでマシンの機構や動きを説明するのにかなり無理を感じているのだがご容赦願いたい。

写真があると良いんだけどそれはなかなか難しいのでね。

舞鶴A 足鶴(技術賞)

マシン名「足鶴(あがく)」からどんなテーマになるのかと思いきや、飛び込めなくなった水泳選手の再起の物語ということなので、確かにマシン名とテーマは合っている。

プレゼントはトロフィー。色々重いぞ。

水泳選手である手動機は昨年の鶴歩の多足歩行機のように低重心の二足歩行。胸の部分に大きな空洞があり、ここに自動機がトラスの柱をぶっ刺してリフトアップしスターステージへ持ち上げる。

自動機に飛び込み台が描かれているので、このトラスが飛び板なのだろう。

1回戦はプレゼント・ペアダンス・スターステージ・更に終了間際にスターカップルまで決めて50点で勝利。

2回戦も同じ流れを狙ったが相手の和歌山Aが早く、先にスターカップルを決められてしまう。

相手のプレゼントをスポットから落とすと反則なのでなんとか横に置けないか頑張ってみたが、そこは相手もぬかりなくスポットギリギリのサイズでプレゼント作ってあって置けない。

完成度は高かったものの40-50でここで敗退。安定した歩行や高い得点力で技術賞を獲得。

舞鶴B 鶴恋慕(ベストカップル賞、全国出場)

ルールのテーマに沿ったマシンを作ることに定評のある舞鶴。単なる装飾に留まらず、課題達成のためのマシンの動きもテーマに合うよう工夫されており見る者を魅了する。

その最高峰がこの鶴恋慕(かくれんぼ)。名前の語呂も良い。そこからのイメージと実際のマシンも完全に合っている。マシンに着せた服にも妥協がない上に、人間の腕を多軸で再現し技術的にも優秀。

それら全て含め舞鶴の最高傑作マシンと言ってもいいだろう。地区大会・全国大会の両方でベストカップル賞を受賞したのがその証。

ロボコン大賞ともまた違う。ダンシング・カップルというテーマを最も体現したマシンを選べと言われれば鶴恋慕になるだろう。顧客が本当に望んでいたものはこれだ。

マシンは人型の男女2体。男が手動機で女が自動機。機構的にはほぼ同一と思われる。

テーマは平安時代の京都で戦に出向いた男と、その無事を祈り続けた女の再会を描く。人間のような両腕(片腕で最低でも4軸は確認できる)が繊細に動き舞い踊る。これはダンスではない。舞踊だ。

扇を持った手と腕が人間のように動き、日本人が思い描く通りの「舞」を披露する。上体も上下に稼働しお辞儀もできるので、単なる腕だけの踊りにもならないのがポイントだ。

また、上体と腕のサイズは人間と同じくらいに合わせており、それも人間に近いリアルな踊りの再現に寄与している。

プレゼントは髪飾り。これを自動機の女性マシンの後ろ髪に磁力で装着する。マシンとしては片腕で取る方が簡単なのだが、両腕で持ち上げて運ぶあたりもテーマへのこだわりが感じられる。

近畿大会1回戦はプレゼント・ペアダンスで30点を獲得し勝利。2回戦も同スコアまで行けたが相手は40点のため敗退。しかし推薦で全国大会へ進んだ。

全国大会に向け、舞の動きを更に複雑かつ繊細に進化させた。予選の鶴岡とのツルツル対戦ではプレゼントの受け渡しに手間取り20点しか取れなかったが、その後披露した舞は観客を魅了した。

明石A 明石原人(本田技研賞)

かつて明石原人の骨とされるものが明石高専に近い海岸で発見されていて、原人が本当にいたかもしれない(化石は戦火で焼失。今では存在を否定する説が有力)。

その明石原人と飼い犬の友情をテーマとしている。プレゼントは骨付き肉。原始人と言えばこれよね。

2台とも重心が低く、手動機ははしご車のようなアームとペアダンス用のターンテーブル、自動機はスターステージ用のスロープとジャンプ用のエアシリンダを持っている。

ジャンプは非常に安定しており、50cmは飛んでいるように見える。ジャンプと同時に着地用のシリンダが伸びて衝撃を吸収している。

試合ではプレゼント取り込みに手間取ったが受け渡しとペアダンスまで時間ギリギリで成功させて30点獲得。しかし同点の審査員判定1-2で敗退となった。

明石B たこめ

ダンシング・カップルだからと言って、手動機と自動機の2台は必ずしも仲良しとは限らない。

こちらのチームは子ダコを捕まえた漁師と親ダコの戦いというユニークでマシンを製作した。

手動機が漁師で、自動機が親ダコ。そしてプレゼントは捕まった子ダコだ。

自動機の内側に入り込んだ手動機を持ち上げてリフトを行い、漁師と親タコが前後移動で追いかけっこをしてダンスを表現する。

試合3分前に回路が燃えてしまい、試合では全く動くことができなかった。

奈良A その時マシンが動いた(デザイン賞)

昨年は優勝を目指し勝てるマシンを作ったが、今年は魅せることに重きを置いたという奈良。

ふざけたマシン名(失礼)とは裏腹に、テーマは青年(手動機)と八重桜の精霊(自動機)の恋物語。プレゼントは奈良高専の定番オブジェの金魚。そして装飾も手が込んでいる。

特に精霊のデザインと衣装は非常に細かく、なんと外装費に予算の4分の1を注ぎ込んだとか。精霊だけでなく八重桜も用意している。

この八重桜はプレゼントを受け取るスポットとしての役割があり、最初は精霊とつながっているがすぐに分離される。

ペアダンス時には紙吹雪も飛び出し(メンバーが手動でフィールド外から吹きかける)、BGMとして「春よ来い」が流れるなど魅せ重視の言葉に偽りなし。デザイン賞も納得である。

勿論デザインだけでなく、機構面もしっかりしている。低重心で安定した手動機の二足歩行は1歩の幅も大きくスピードもある。自動機の動きは大会放送からはあまり見ることができなかった。

1回戦はプレゼント・ペアダンス・シンクロスピンの40点で勝利。

2回戦はプレゼントを取ったところで転倒しリトライ。ペアダンス後にシンクロスピンをしようとするが自動機が動かず30点にとどまった。相手は終了間際に40点を取っておりここまで。

デザイン性に凝っていたのは前述のとおり。近畿大会デザイン賞を受賞。

奈良B 機械姫(マブチモーター賞)

マシン名は「めかぐや」と読む。その名の通り竹取物語を表現したマシンで、手動機は竹取の翁、自動機がかぐや姫、プレゼントは羽衣だ。

特にかぐや姫は腕も脚もモーターを多用し多関節で繊細な動きをしている。この年のテーマの特性上、外装で機構があまり見えないのだが、人間のような動きの再現にかなり力を入れているようだ。

ダンスの際には腕だけではなくマシン上体全体の上下動も取り入れている。

翁もお腹のスピーカーから音楽を流すなど、Aチームと同様に全体的に勝ちに行くというよりはテーマの体現を重視ししている。

一方、翁は1歩が大きな歩行脚(両脚とも接地面に方向転換用のターンテーブル付き)や、プレゼント取り込みの伸縮アームなど、姫よりはメカメカしい。機械姫なのだからこれでよし。

1回戦はプレゼント受け渡しで20点で勝利。ペアダンスは姫が転倒してしまいできなかった。

2回戦もリトライを挟んだが同じくプレゼントで20点を獲得。

準決勝の相手は昨年決勝で戦った和歌山A。今年は方向性が違うので得点は及ばなかったが、2回戦までよりは点を上げてペアダンスまでの30点を獲得した。

和歌山A ウメボーイ(優勝)

昨年の雪辱を果たし再び近畿覇者へと戻って来た和歌山A。今年もウメで、今年も強い。ついでに来年もウメで強い。

収穫したプレゼントの梅を神輿にのせて神社に奉納するという梅づくしのテーマである。

手動機が大きな脚で大股で素早く歩くのに対し、多足の自動機は小さなウメガールの脚が細かく動くのが面白い。シンクロスピンも多足で歩いて回転。回転しやすさのためか多足は三角に配置されている。

手動機はパンタ機構を上に伸ばしてプレゼントを取得し手動機に渡す。手動機はスロープをステージにかけて上りつつ、同時にアームを伸ばしてプレゼントをスターポールに置く準備もする。

後からスロープを上って来た手動機がポールの反対側でプレゼントが落ちないよう支えつつ置くようだが、これは実際には自動機だけで置けるやつ。

地区大会では無かったが、全国大会に向けての改造でローリングジャンプ機構を追加。自動機の脚の接地面にパッチンカエルのようなバネを取り付け、後方ひねり宙返りでローリングジャンプする。

まさかよりによってこんなチャレンジングなジャンプを追加するとは恐れ入った。着地の衝撃は自動機から切り離して置いておいたマットで対応。機構の割り切りも重要だ。

近畿地区1回戦はプレゼント・ペアダンス・スターステージ・スターカップル・シンクロスピンを決めていきなり近畿最高の60点で勝利。

2回戦はペアダンスで自動機がうまく動かずリトライしたがすぐに巻き返してスターステージへ。相手もスターカップルを狙っていたが一瞬早くスポットにプレゼントを置くことに成功した。

この辺りのスムーズさは練習量がうかがえる。50点で勝利。

準決勝、必須のペアダンスを忘れてスターステージに上がってしまうというミスを犯し大幅タイムロス。ペアダンスをやり直してスターステージまでの40点で勝利。

決勝ではプレゼントの受け渡しに少々手間取ったが、後はぬかりなく1回戦と同じ流れで再び60点を獲得し優勝した。

全国大会でも決勝で詫間電波が100点満点を決めた以外は60点が最高点(達成チームは和歌山含め5チームのみ)だったので、地区大会でこの完成度は恐るべしだった。

全国大会、ファーストラウンドではスターステージに上がる前にマシンの紐が切れてスターステージでの課題が一切できなくなる大トラブル発生。

ファーストラウンド最後だったので、決勝進出に必要なスコアが40点以上ということは分かっていた。この時点で20点だったので、シンクロスピンの+10点では足りない。

あれをやるしかない!ということでシンクロスピンの後にローリングジャンプを試合終了4秒前に決行。これを見事成功させファーストラウンド最高点の60点で予選3位で決勝進出した。

しかし決勝ではまたトラブル発生。ペアダンス中に自動機が止まってしまい、リトライするも試合終了間際になんとかペアダンス完了で20点。

相手の広島商船もトラブルで同点だったが、終始相手の方が先に課題を進めており、判定は0-5で敗退。和歌山、今年もトラブルに泣くこととなった。

和歌山B Inspire

和歌山に住んでいた白亜紀後期の海竜モササウルスと機械戦士の出会いの物語で、プレゼントは地元の名産であるサイコロという一風変わったストーリー。

和歌山でモササウルスが発見されたのが2006年なので、当時としては比較的新しいニュースであった(実際に発掘が開始されたのは2010年から)。

手動機の機械戦士はいかにもな人型歩行ロボット。腕を横からかきこんでプレゼントを取り込む。

大きな二足歩行脚はAチームとも非常に似ている。昨年の全国大会から研究してこのタイプに帰結したチームは多い。

自動機は左右2匹のモササウルスがデザインされている。ステージに上るためのスロープを持っていて、これは段差で切り離して使う。

1回戦はプレゼント・ペアダンスの30点で勝利。モササウルスだけステージにも上がった。

2回戦はプレゼントを渡す前に自動機が走り出してしまいリトライ。タイムロスしたがペアダンスとシンクロスピンで40点で逆転勝利。

準決勝、今度はプレゼントを取った後にマシンが大きく揺れて落とし、自動機に渡す時にも落とすというトラブル続き。

リトライのタイムペナルティがないのでどんどん修正できるが、プレゼントを渡したところでタイムアップ。合計20点で相手の30点には及ばず敗退。

大阪A 太閤一過(準優勝)

大阪城を舞台に豊臣秀吉の天下統一を描こうというテーマのマシン。手動機が秀吉で、自動機は大阪城(天守無し)。

秀吉が釣り竿のようなアームでプレゼントの天守吊り上げ、大阪城に上からドックングさせることで城が完成する。

この天守と城の細工は非常にこだわっており、虎の彫刻もレーザー加工機を使って掘り出しているという。

スターステージの際には大阪城の中から秀吉の側室 茶々がスライドして出てくる。これは構造的にシンクロスピンとローリングジャンプ専用のようだ。

テストラン映像では頭に天守を乗せた状態で出てきてシュールだったのだが本番ではのせていなかった。どちらが正なのか。

1回戦はシードで2回戦から登場。プレゼント・ペアダンス・シンクロスピンを決めて40点で舞鶴Bに勝利。

準決勝はプレゼント・ペアダンスの30点だったが相手はトラブルで20点だったので勝利し決勝へ。

決勝戦の相手はこれまで高得点を上げている和歌山A。2回戦同様スターステージに乗った後はシンクロスピンではなくまだ見せていないローリングジャンプを選択。

回転と着地には失敗したがジャンプの10点を加算し合計40点で準優勝となった。準優勝は2年ぶり3回目。

この近辺で大阪は2006年、2007年、2009年、2010年で準優勝という準優勝コレクターぶりを発揮していた(2006年は同校決勝)。

大阪B オバチャンバラ(アイディア賞、東京エレクトロンFE賞、全国出場)

ダンシング・カップルだからと言って、手動機と自動機の2台は必ずしも仲良しとは限らない(2回目)。

これは特売品を巡って壮絶なネギチャンバラを繰り広げる2人のオバチャン達の物語である。プレゼントは特売品の買い物カゴ。最後は仲直りして2人で買い物カゴをレジ(スターポール)まで運ぶ。

大阪だから許される、大阪だから納得のハートフル感動ストーリーだ。賞こそ取っていないが全国大会でも強烈な印象を残した。

ネギを振る腕は、肩の部分の2軸のリンク機構で8の字を描くように動かしている。

プレゼントの受け渡しは、伸縮アームで一度地面に置いてから行う。

オバチャンの表情を出すため、眉の角度をサーボモーターで動かし目の色もLEDで3色に変えている。怒りは赤色なので、これは完全に王蟲。

大きな脚での二足歩行もオバチャンらしくて良い。それだけではなく大きな脚には意味があり、これがスターステージに上がるための下駄になっている。

段差前で下駄と本体を接続している結束バンドをニクロム線で焼き切って分離。下駄を外してそのまま歩行しステージに上がるのだ。

見た目が殆ど同じなので2台のオバチャンは同じ設計だろう。

こんな楽しいオバチャンなのだがクジ運は無く、近畿大会1回戦では和歌山Aと当たってしまった。

プレゼント・ペアダンス・シンクロスピンの40点で和歌山Aの60点には及ばなかったが、試合後のコメントは「勝ちましたよ。パフォーマンスでは勝ちました!」その言葉通り推薦で全国大会へ。

全国大会ではなんと2台とも歩きながらのチャンバラという躍動感ある大技を披露。2台の二足歩行マシンでこれは見事である。シンクロスピンも決めて会場を沸かせた。

神戸A Blue Wave

港町神戸を舞台に男女のジャズ奏者の愛の物語を表現する。Blue Waveは神戸の海だけでなく、野球チームのオリックス・ブルーウェーブもかけているのだろう。

神戸高専はオリックスの本拠地スタジアムのすぐ近くにあり、敷地の隣には選手寮もあったため、勝手に親近感を寄せている者も多かった。

プレゼントは兵庫県で郷土の花として愛されるのぎじく。国体の愛称にも使用されたことがある。

二足歩行は頭を左右にスライドさせて1歩ずつ重心を移して歩くことに挑戦したが、完成には至れなかった模様。試合では数歩進んだところで転倒してしまった。

テストランで部品が破損したそうなので、その影響もあったのかもしれない。

神戸B みんなのはばタン(関西電力賞)

はばタンと言えば、神戸市民にはなじみ深い兵庫県のキャラクター。はばタンが被災地に薬を届けるというテーマだ。

15kgのマシンをローリングジャンプさせるため、巨大エアシリングを自作している。

試合でプレゼントにたどり着くところで終わってしまっており、他に映像も無く、他の動きは分からないままだった。

近大A スーとワムの冒険(安川電機賞)

ペンギンが伝説のシロクマを訪ねるというテーマ。シロクマに渡すプレゼントは熊野の大花火。この頃の近大高専はまだ熊野にあったのだ。

手動二足歩行のペンギンは円盤状の脚に確実にマシンの重心を移動させながら小気味よく進む。上体を左右に傾けて重心を移動させているにもかかわらず非常に安定していてこれはとてもよくできている。

シロクマはシリンダ付きターンテーブルでローリングジャンプが可能。テストランでは90度程度はジャンプ中に回転しているように見える。

ペンギンを豪快に90度傾けてジャッキアップしてリフトとスターステージを達成する機構も付いていた。

これらはちゃんと動くようになっていたのだが、プレゼントの取り込み機構が調整しきれておらず、試合ではプレゼント取ったところでタイムアップだった。

近大B 伊邪那岐と伊邪那美

熊野神社の主祭神である伊邪那岐と伊邪那美の伝説をテーマにしたマシン。マシン名もそのまんまである。プレゼントは熊野の名産、さんま寿司。

熊野は由緒ある土地なので物語のテーマにできるものは色々あるんだよなぁ。

こちらもAチーム同様、左右の脚に重心を移動させての歩行を志向した。

脚の接地面はよくあるコの字ではなく大きな四角形で、脚の踏み出し具合によってマシン上体を左右にスライドさせて重心を片足ずつに乗せて歩く。

上体も2本の腕でプレゼントを取るなど人間の動きを目指している。マシンは2台とも同じ構造と思われる。

試合ではプレゼントが取れずに終わったが、その後に披露したダンスでは2台とも腕が良く動いていた。

|