近畿大会概要

2005年~2009年の高専ロボコン5か年計画では、競技テーマに地域性・ストーリー性・エンタメ性を取り込んだ知名度向上が図られた。

そして次なる計画のテーマは「人とロボットの協力」。

これまでの高専ロボコンは人がロボットを操作して得点するというルールであり、ロボットの性能と人の操縦スキルが競技を左右していた。

しかしこの年から人の関わりのウェイトが大きくなり、試合結果を大きく左右するようになった。

その年のルールで言えば、マシンと乗物の連結は人が行うし、操縦者はマシンに引かれる乗物に乗り込んでいる。

高専ロボコンで操縦者がマシンに乗り込むのは、例外的とも言える第1回「乾電池カー・スピードレース」以外ではこの「激走!ロボ力車」しかない(2024年現在)。

初期の大学ロボコン(現学生ロボコン)のルールは操縦者が乗り込むのが常で、それが高専ロボコンとの大きな違いとなっていたが、今では無くなって久しいのはご存じのとおり。

安全上の観点でも復活は難しいだろう。

この「人とロボットの協力」というテーマは2010年~2014年までやはり5年間続くこととなる。

歩行ルールは今年も継続。合理的な歩行機構が固まって来た時期ではあるが、

人力車というテーマに沿って、大きな脚で力強く大きな1歩を刻む機構にしたチームも多かった。

また、歩行アクチュエータを圧縮空気のみにするなど、全く違う機構に挑戦したチームもあり、

歩行ルールの中で色々なアイディアを模索する試みがあったことは知られておくべきだろう。

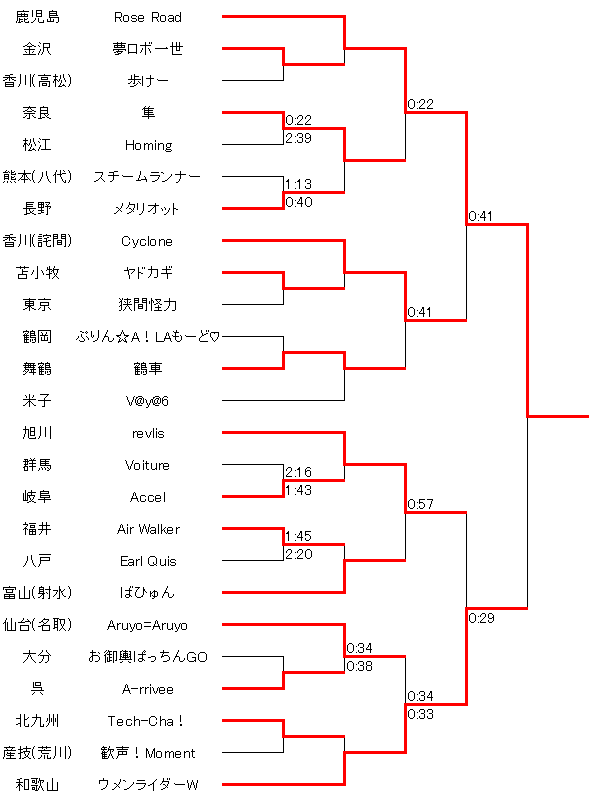

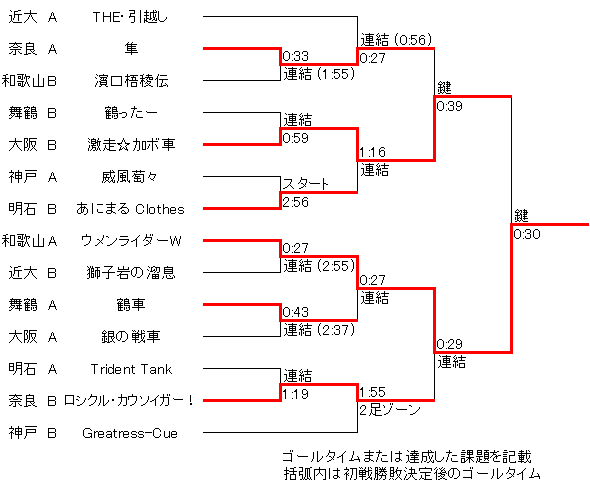

近畿地区大会は和歌山A ウメンライダーWが全戦20秒代後半の好タイムで駆け抜け2年連続6回目の優勝を飾り、全国出場を5年連続12回目に伸ばした。

ついでに全国大会準優勝も3回に伸ばしたのだが、彼らは常に優勝だけを見ていたことは言うまでもない。

全国推薦は奈良と舞鶴で、それぞれ2年ぶり9回目、4年連続12回目の全国大会出場。

近畿勢がいずれも全国大会で活躍したのはこの年の特筆すべき結果だろう。

準優勝した和歌山だけでなく、奈良も舞鶴も準々決勝まで勝ち上がっている。

強豪ひしめく全国大会で、特定地区がこれだけの結果を残すことは非常に難しいことである。

これまでは和歌山が頭一つ飛びぬけて結果を残していたが、このあたりから奈良も全国でも上位常連となっていく。

そして近畿地区の全体レベルが明らかに高くなり禁忌地区と化していくのである。

近畿地区の特記事項としては、近大の完成度が2チームとも非常に高かったというのが興味深い。

和歌山と奈良が強すぎたので目立てなかったが、個々の性能で見れば十分に地区上位レベルであり、結果が付いてこなかったのは残念。

電気事業連合会の協賛はこの年が最後となり、近畿地区の関西電力賞はここまで。

最後の関西電力賞は明石Bが受賞した。

舞鶴A 鶴車(激走賞、全国出場)

昨年、鶴恋慕でテーマ体現の頂点を極めた舞鶴。今年も人力車、いやロボ力車というテーマから想定されるとおりのマシンを作ってくれた。

車夫を模した人形装飾をした人間のような歩行マシン。乗物は人力車そのまま。

歩行マシンは人力車の持ち手を持つように連結するのが人力車模擬の大きなポイントだろう。

鍵は将棋の駒の形状の通行手形にフックを取り付けた物で、釣り竿のような機構で上に伸ばして鍵穴に引っ掛ける。

自作の鍵は「一般的に言う鍵の形」である必要があるが、通行手形でも良いようだ。(ルール上の有利につながる形状であることを防ぐためのルールなのだろう)

テーマに沿いつつも、機構が良くできていて基本スペックが高いので試合も速い。

近畿地区1回戦は43秒でゴール。2回戦は和歌山Aに当たって近畿最速ゴールを決められてしまったが、今年もテーマ賞である激走賞を獲得し推薦で全国へ。

全国大会では鶴岡と米子に勝利し勝ち進んだが、準々決勝で歩行マシンが途中で止まってしまうトラブルがありそこで敗退。

舞鶴B 鶴ったー(東京エレクトロンFE賞)

低重心かつ小さな歩幅で傾かず安定的に歩行する歩行マシン。

それを操縦者の乗った乗物の下に入れ込んで連結する。

合体後の全体フォルムが四角い箱に収まっており、牽引タイプではないので操縦者としては操縦しやすいだろう。

連結時に大きなバーを横から差し込んでいるのも、連結作業で細かい作業をしないようにする工夫。

パワーもあり、試合後のパフォーマンスでは4人を乗せて歩行できるところを披露した。

鍵はタコのような足が複数付いた形をしており、圧縮空気で飛ばして鍵穴に引っ掛ける。

その命中精度は非常に高く、百発百中とされていた。

ところが試合ではその百発百中の鍵が鍵穴に当たったものの引っかからないというアクシデント。

先行していた相手も鍵穴に失敗し後退してやり直していたところなので、これが入っていれば試合は分からなかった。

明石A Trident Tank

マシン名では3つのタンクと言いつつ、実際は3つどころか72本ものペットボトルをハリネズミのように積んでおり、それだけでも装飾のように目を引く。

この圧縮空気でエアシリンダーを前後に動かし歩行しようというコンセプトだ。

恐らく旋回用のターンテーブルはモーター駆動だが、それ以外の歩行アクチュエータは全て空気なのだろう。

シリンダーの直線動作で前に足を運ぶので、車高フレームは非常に低くなっている。

操縦にはラジコンプロポを使用。

テストランでは思うように歩けなかったそうだが、試合当日はしっかり調整してきて歩行できるようになっていた。

乗物を連結し引っ張って進めるところも披露してくれた。

明石B あにまる Clothes(関西電力賞)

円弧状の大きな脚で接地している間の前後の重心移動でも前進距離を稼ごうというアイディア。

ぬいぐるみの装飾も相まって動物らしい動きになっている。

乗物は船の形をしていて、その下に歩行マシンを収めて連結。

連結した方が歩行マシンが安定し移動がしっかり行えているようだが、ターンテーブルも見当たらないし旋回はどのようにしているのだろうか。

なお歩行マシンに被せるぬいぐるみは毎試合ごとに別に用意しているという世界観の徹底ぶり。

連結時にぬいぐるみは外すが、船にちゃんと乗せるのが良い。

1回戦は歩行マシンが何度か転倒するなどしてリトライもあったが時間ギリギリで見事ゴール。

2回戦も連結まで行ったが相手が先にゴールした。

奈良A 隼(技術賞、全国出場)

みんな大好きルールの穴。得点物が自作で大きさ重量に制限がない場合にバグを引き起こしがちで、その代表例が1998年「生命上陸」でのMACH-CHAN1号(41kgの得点物がフィールド全体に展開する)であることはあまりに有名。

今年はレース競技なのでそこまでえげつないことにはならないが、自作の鍵にやはり抜け道が存在した。

スタートと同時にスタートゾーンに固定されたアームが大きく展開し、熊手状の鍵を鍵穴のすぐ横まで持ってくる。

後は連結を終えた歩行マシンがそれを少し押すだけで鍵穴に引っかかるという仕掛け。

この展開するアームには鍵の装飾が施されており、鍵という位置付けになるので、マシンの分離にはあたらない。

高い位置にある鍵穴に確実に鍵を差し込むには、鍵を高い位置に保持する必要がある。

鍵を高く伸ばす機構が歩行マシンで激しく揺さぶられると、鍵の位置が定まりづらいだけでなく、落ちたり折れたりしてしまう。

これに悩まされたチームは数多く、和歌山も全国決勝で鍵を落としてしまっている。

そのリスクを無くしスピードも上げられるアイディアだ。

同様のマシンは他の地区にもあったが、近畿ではここだけ。

スピードの追求は鍵だけでなく、安定して大きな1歩を踏み込む歩行機構や、連結前と連結後で歩行マシンの方向を殆ど変えない(最初は後退で前進、連結後は前進)などの工夫も凝らされており、近畿地区でも全国大会でもそれぞれの最速タイムをマークした。

近畿地区1回戦は最初の歩行でコース端にずれてリトライしたに関わらずわずか33秒でゴール。

2回戦は近畿最速タイの27秒を叩き出した。

しかし準決勝、リードを取っていたが鍵を入れてゴール可能となるランプが点灯する前にマシンの脚の一部がゴールに侵入してしまい反則。1つ前のラインまで戻ってやり直す間に相手がゴールし敗退。

このような反則は高速マシンにありがちで、他の地区でも見られた。

アイディアと技術が評価され技術賞、そして推薦で全国大会へ進んだ。

全国大会でも1回戦に最速タイの22秒でゴールし最速候補の松江を1回戦で破る(相手が先行していたが鍵に失敗)など活躍を見せが、準々決勝で全国優勝機 鹿児島 Rose Roadとの対戦でパイロンに当たってしまいリトライで時間ロスし敗退。

なお地区大会の反省を踏まえ、ゴール侵入可のランプは毎回しっかり見ていた。

奈良B ロシクル・カウソイガー!(アイディア賞、安川電機賞)

奈良はAチームが優勝狙い、Bチームが大賞狙いが基本コンセプトのことが多く、それはこの頃から始まっていたように思われる。

SDガン○ムのような、いかにも「ロボット」な装飾が施されたかっこいい歩行マシン。

それが胴体型の乗物に取り込まれ(連結)、歩行マシンの頭がパンタグラフで上に伸びて巨大スーパーロボットに変形する。

スピード勝負のルールでは外装など軽くした方が良いに決まっているのに、ゴテゴテのスーパーロボット外装。

あまりにも重い。あまりにも無駄。外装軽くしろ!

ガイソウカルクシロ!

ロシクル・カウソイガー!

これが高専ロボコンのロマンなのです。

連結というアクションがあるなら、それをロボットの合体に見立てたい。

それを無理のない範囲でしっかり実現させるのだから大したものだ。

歩行マシンの頭が伸びるのは、鍵を鍵穴に引っ掛けるためなのだが、合体後の両腕が動くのは完全にロマン。

両腕からロケットパンチが飛び出すのも競技には何の関係もないロマン。

合体後の会場と実況の盛り上がりがこういうマシンの価値を表している。

なお奈良Bは3年後の2013年「Shall We Jump?」でもロケットパンチを披露している。

1回戦は1:19でゴールし勝利。2回戦はロケットパンチを繰り出す余裕を見せつつ1:55でゴール。

準決勝では合体を完了する前に相手の和歌山がゴールしてしまったが、最後に観客の方向を向いて合体を披露し会場を大いに沸かせた。奈良Aは全国大会ではアイディア賞だったが、近畿ではこのロシクル・カウソイガー!がアイディア賞が順当でしょう。

和歌山A ウメンライダーW(優勝)

小型の高速歩行マシンと必要最低限の構造に絞った乗物で最速を目指す。

無駄なものは全て排除と思いきや、歩行マシンには赤いライダーヒーロー(光る変身ベルト付き)がしっかり装飾されているあたりがさすがだ。

歩行も連結もあまりにも速い。もう近畿大会の時点で全国しか見ていないのがよく分かる。

高い位置に掲げた大型の熊手状の鍵も確実性が高いが、この大きな物体が高い位置で揺られることで落下のリスクが上がり、部品の破損にもつながる。

練習を繰り返し、勝ち進むがゆえに連戦で部品が摩耗し、全国大会の大事なところで負けてしまうというのがここのところの和歌山のパターン。

今年もそれは繰り返されてしまうこととなった。

近畿地区大会では、1回戦、2回戦と最速タイム27秒でゴール。準決勝は29秒、決勝は30秒と圧倒的スピードと安定性で優勝した。決勝のゴールの際、直前の試合でで奈良Aの反則を見たからか、ゴール侵入可のランプをしっかり見ていることが分かる。

全国大会では準々決勝で連結直前に鍵を落とすまさかのトラブル。にも関わらずそこから巻き返し33秒でゴールし大賞マシンである仙台(名取) Aruyo=Aruyoに勝利した。

そしてさらに勝ち進み迎えた決勝、相手がコースアウトしリードを奪ったが、鍵穴直前でまたしても鍵を落としてしまう。素早くリトライするもその間に相手がゴール。

無念の和歌山、なんと3回目の全国大会準優勝である。

ところで全国大会仕様ではマシンの前側に長いバーが立っているのだが、これは何のためなのだろうか?

和歌山B 濱口梧稜伝

昨年のルールまではマシンで何かのストーリーを表現することがルールに盛り込まれていたが、今年から無くなった。

しかしこのチームのようにあえて何らかの表現を続けるところもある。

濱口梧稜伝とは、江戸時代末期の夜に発生した津波から村人を救うため、自らの田に火をつけ村人を誘導し、更にその後の復興防災事業を主導した濱口梧稜(物語「稲むらの火」のモデル)の逸話である。

歩行マシンには火を持った濱口梧稜が描かれている。

卒研チームとのことだが、大きな脚での二足歩行や、二人乗り、鍵を飛ばしての鍵穴差し込み、更には負けはしたものの時間内のゴールも実現させており、初挑戦なら非常にレベルが高い。

大阪A 銀の戦車

銀の戦車と書いてシルバーチャリオットと読む。この界隈なら当然なわけですよ。

歩行旋回用の大きなターンテーブルそのものが歯車になっているのがデザイン的にも目を引く。

鍵が大きく揺れて落ちやすいのがネックで、試合では鍵穴に3度トライ。それでも制限時間内にゴールできたように、スピードはあったので残念。

高い位置の不安定な鍵穴の難しさを観客に知らしめてくれた。

大阪B 激走☆加ボ車(準優勝)

カボ車ではなく加ボ車。ロボ力車→力ロボ車→加ボ車。

大きな脚での二足歩行ながら、危なげなく速いスピードで歩行できる。

乗物を後ろから押す珍しい連結方法だが、後ろの歩行マシンから斜め上部に鍵を持ったアームを伸ばすことで、操縦者の丁度上に鍵が来て鍵穴との位置合わせがしやすくなるというメリットがあるということらしい。

後ろから押すものの歩行の安定性は高く1、2回戦は終始リードを取りゴール。

準決勝では相手の方が早くゴールしたかに思われたが直前で反則を取られており、その間にゴールし自己ベストタイムで勝利。

しかし決勝は和歌山のスピードには及ばなかった。

神戸A 威風萄々

神戸で多く生産されている果物であるブドウの農家の歩行マシンと、収穫したブドウを乗せた乗物でコンセプトを合わせている。

歩行マシンはかなり大きく、鍵も1本のみを差し込むという攻めた方法。

機構・回路ともに完成しきれないままだったようで、試合でもスタートゾーンで歩行機構のピンが外れてしまい動けなかった。

神戸B Greatress-Cue

UFOを模した乗物に乗っている宇宙人(全身グレータイツの操縦者)の基に歩行マシンが駆けつけて助けるというストーリー(なのだと思う)。

神戸では阪神大震災以来レスキューという言葉は大きな意味を持っている。

しかしこちらもマシンが完成しておらず、スタートゾーンから数歩歩けただけだった。

近大A THE・引越し(デザイン賞、マブチモーター賞)

今回改めて大会の映像を見直したのだが、この年の近大は実は凄い。

2チームとも大型の歩行機構を完成させており、どちらも安定して速い。

このAチームは歩行マシンだけで言えば奈良A 隼と同じか速いくらいだった。

可愛い熊の人形がデザインされているのに、その歩行はかなり厳つい。

引っ越しというコンセプトありきの構造なので連結には時間がかかって試合には負けたが、それでも56秒でゴールしている。

2チームとも初戦でガチの子達に当たってしまったので霞んでしまったが、完成度でいえば全国推薦圏内に入る出来だったと言えよう。

引っ越しをテーマにしており、木製の人力車が荷物と人形(操縦者2名)を運ぶ。

これをテーマにした背景には、来年の2011年度から近大高専が三重県熊野市から名張市に移転するという事情もあったのではないだろうか。

納得のデザイン賞。

近大B 獅子岩の溜息(本田技研賞)

熊野の世界遺産地域にある獅子岩(と恐らく鬼ヶ城も)をテーマにしたマシン。

来年度のキャンパス移転を控え、地域の要素を最後まで詰め込むという地元愛を見せている。

近畿でも最大規模の大きな脚で高い重心にもかかわらず速い二足歩行を実現させ後退も可能。連結後の旋回もスムーズ。

近年の近大としてはかなり良い仕上がりなのだが、初戦で優勝マシンと当たってしまい見せ所が少なかったのは本当に残念。

鍵で手間取らなければ1分代前半でゴールできていたはず。

なお操縦者が着ている神主衣装は地元の神社から借りてきた本物。風格が違います。

|