「人とロボットの協力」というテーマの3年目。

昨年度の「高専生がゴール対象物」というルールはさすがに継続せず、今度は操縦側に大きく手を入れてコントローラ無しでの操縦を初めて義務付けた。

有線や無線での直接的な操作信号のやり取りによる操縦を禁止するというものである。

このため操縦者ではなく伴走者と呼ばれていた。

実際には近接センサに手を近づけたり、磁力センサに磁石を近づけたり、画像センサに記号を見せたり、完全自動操縦で固定経路でフィールドを動き回るようにしたりといった方法がとられた。

近接センサで方向を全て操作するようにしたガチマシンは、コントローラを使った場合とあまり変わらなかったようにも思うが、テーマに沿って色々な操縦アイディアが出てきたのは高専ロボコンの大きな進歩であったと言えよう。

色々なセンサが簡単に手に入る時代になっていたというのも大きい。

人的要素は最初のボールのブレイクショットやボールを拾ってマシンにセットする伴走者の動きに残っているが、ブレイクショットは狙って意図的に散らすことは難しく、ボール拾いも大きなミスは出にくいので、去年ほど大きなプレッシャーは無かっただろう。

2000年代後半は「マシンでストーリーを表現すること」などとルールに書かれていたが、意外なことにこの年のルールには「ロボットは自作の歩行するペット・ロボットとする」と書かれているだけで、特段の装飾の必要性は定められていない。

しかしテーマがテーマであったので、装飾をしっかりしてペットを表現するチームは多かった。

やはり大元のルールのテーマ性が大きく影響するものだ。

翌年、翌々年はルールでコンセプトやキャラクターが要求されている。

この年から田中貴金属グループが協賛に加わり特別賞が設定された。

電気事業連合会の撤退で特別賞は4つになっていたが、これで5つに戻った。

初の田中貴金属賞は舞鶴が受賞。

そして皆さんお待ちかね、今年からロボコンテーマソングにトータス松本の「無我夢中」が使われるようになる。

これまでのテーマソングは青春全般の応援ソングといった歌詞だったが、この曲はロボコンに没頭する学生達の葛藤・苦しみ・挑戦をかなりダイレクトに表している。

もともとトータス松本はロボコンをよく見ており、そこからこの曲を作ったとのこと。

当初はロボコン2012のテーマソングと位置付けられていたはずだが、あまりにもフィットしており評判が良かったのだろう。

翌年以降も使われ、ロボコンのテーマソングとして今も定着している。

番組の最後にこの曲が流れると涙するロボコニストは今も多いとか。

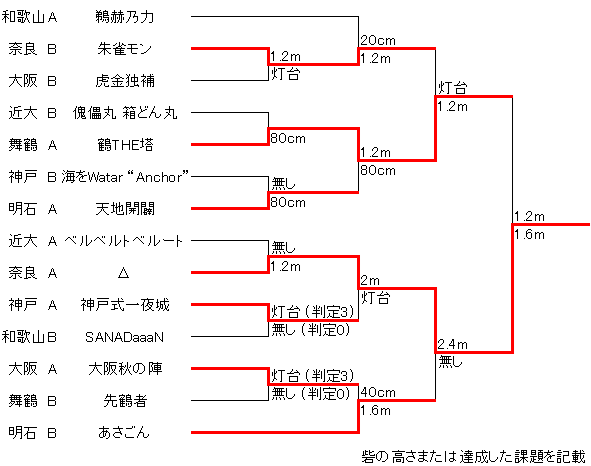

昨年度は奈良が制した近畿大会、今年はまた和歌山が取り返した。

優勝はこれで7回目。なんと7年連続14回目の全国出場だ。この連続記録はまだまだのびて10年まで行く。

昨年優勝だった奈良は準優勝で全国推薦。全国は3年連続11回目。昨年は同校決勝だったで、2年連続の準優賞となる。

この連続準優勝記録も5年連続までのびるのだから、この頃の奈良と和歌山の勢いが良く分かるというもの。

3校目の全国推薦は昨年に続き大阪。つまり全国出場校は昨年と同じ顔ぶれということだ。

大阪の全国は2年連続13回目。

地区と全国でアイディア賞を取るなど大いに活躍するのだが、翌年以降振るわないようになり、6年間全国から遠ざかることになってしまう。