昨年高専ロボコンは30回を数え、今年から新たなステージを迎えた。新たな課題として採用されたのは自動制御。

ルール上は自動機は作らなくとも出場可能で、実際にそのような手段をとったチームもあるが、高得点を選るには自動機が必須である。

とはいえ自動制御自体は2004年「マーズラッシュ」や2005年「大運動会」でもルールに組み込まれていたし、1998年「生命上陸」もルールの性質上自動制御を取り入れたチームが多数あった。

それでも大々的に自動制御を謳う理由として下記が考えられる

1. 自動制御に求められる自立性が高い(ことを狙っている)

2. 今後のルールでも自動制御を採用していく

3. 単純に昔のことを覚えていない(調べていない)

3.はさすがに無いだろうが、テーブルの位置認識など高度な自動制御が必要になり得るのは事実上Vゴール戦の時だけで、それ以外の殆どはスタートゾーンと5点テーブルの往復だったので、1.も想定どおりだったとは言い難い。

この辺りは来年以降のルールの課題だろう。

また、ルールに流行(ボトルフリップ)を取り入れたのも新しい試みと言える。

しかも世界的に流行っているテーマを選び、大会後にマシンの動画をYoutubeで世界に向けて公開してPRするという狙い定めた戦略だ。

目論見どおり、ロボットによるボトルフリップの動画は世界中の目にとまり、多くの反響を得ることとなった。

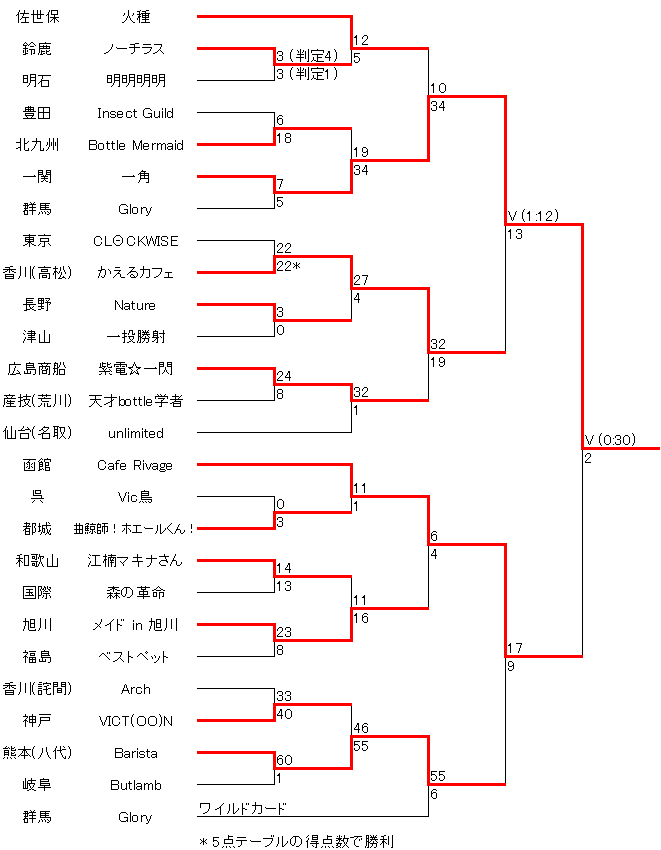

更に、地区大会では予選リーグ制が採用された。

予選は1988年「乾電池カー・スピードレース」、1990年「ニュートロンスター」、2009年「ダンシング・カップル」全国大会などでも採用されたことがあるが、これらはリーグ戦ではなかった。

今回は過去の予選とは異なり、予選リーグで全チームが2回試合を行った。

全チームに2試合以上が担保されたのは高専ロボコン史上初めてである。

このようになった背景としては、試合時間が2分と比較的短いこと、自動制御の本格適用でトラブル多発が想定されたこと、などが考えられる。

予選のリーグ振り分けと第1試合はくじで決められたが、第2試合は1試合目で勝った同士または負けた同士が対戦した。

各リーグで最も勝ち数の多いチーム(同数の場合は合計得点数の多い方)が決勝トーナメント(準決勝から)に進んだ。

また、試合で同点の場合は5点テーブルの獲得数の多いチームの勝利となり、それも同数の場合に審査員判定となっていた。

しかし今回も去年に続き近畿大会で審査員判定の出番はなかった。

近畿大会は去年に続き4週目。北海道地区と同日というのも去年と同じである。

主幹校は近大高専で、開催地は大阪にある近大記念会館。

近大高専の母体である近大の設備であり、近畿のほぼど真ん中で各校からアクセスがよい。

ただし主幹の近大高専からの所要時間は、奈良高専や大阪府大高専よりも長い。

解説は今年も岡山理科大 衣笠教授。連続12年目である。

心配された自動機はやはり動くところとそうでないところに二極化する傾向だったが、概ね点の取り合いの試合が展開された。

他地区で出た40点オーバーやVゴールは出ず、ここ数年の一部が突出した禁忌地区らしさはなかったが、平均的に見れば地区としてのレベルは高かったと言える。

今年一番頭おかしかったのは、第1週で大量得点とVゴールが飛び出した四国地区(の香川)だろう。

動かないところは自動制御よりもボトルを立たせる機構とボトルの中身の工夫の不完全さが目立っていたように思う。

自動制御が求められても、先立つものはやはり機構である。

前日のテストランでは奈良が例年通りのエグい性能を発揮し近畿大会3連覇かと思われたが、本番はフィールドとコンディションが合わずペットボトルが殆ど立たずまさかの2チーム予選敗退。

全国連続出場は3年で止まってしまった。

奈良は2008年「生命大進化」以来毎年ベスト4以上まで進み、2011年以降は毎年決勝に駒を進めていた(うち4回優勝、2回同校決勝)が、今年は予選を勝ち残れなかった。

とはいえマシンの技術自体は相変わらず飛び抜けていたので、来年以降も期待できる。

昨年近畿大会を席巻した神戸は今年も2チームとも絶好調。Aチームが2014年「出前迅速」の甲速[m/s]以来4年ぶり5回目の優勝を果たした。これで全国出場は2年連続9回目。

Bチームも予選を突破しベスト4で、2年連続で両チームベスト4以上、2年連続あわや同校決勝という好成績。

しかも2年連続同校決勝フラグを立ててしっかり回収したのだから美味しすぎる。

去年の快進撃はマグレではなかった!衣笠先生は今年も神戸について

「2年くらい前までなかなか勝てない、ロボットがちゃんと動くことも難しかったが、今の4年生が入ってきた頃から雰囲気が変わってきてAB両方強いチームになった。成長を重ねての優勝は本当に素晴らしい」

と言及している。去年も同じようなことを言っており、ずっと見てくれている身としては感慨深いのだろう。

最近調子の良い明石は推薦で2年ぶり8回目の全国へ。

和歌山も3年ぶり18回目の全国出場。同校の過去最長の全国ブランクは3年だったが、それに並ぶことはなかった。

一方で長年安定している舞鶴も内容は良かったものの全国ならず。

例年の「ちゃんと動いて強い」マシンを全国に選ぶ近畿地区なら舞鶴Bが妥当なところだったが、今年は選考基準を明らかにアイディア路線に切り替えてきた。

これは近畿としてはなかなか衝撃的だ。この方針がこれから先も続くのかは分からないが、全国を目指す学生は今まで以上に悩むことになるだろう。

大阪は2012年「ベスト・ペット」以来6年ぶりのベスト4以上。最終的に準優勝で同6年ぶりの全国が期待されたが選ばれず、同校最長の全国ブランクになってしまった。

大阪の準優勝は5回目で、近畿では舞鶴と並んで2番目。最も多いのは奈良の9回。

近大は今年も全国ならず、近畿最長の全国ブランクを12年に更新することとなった。

エキシビションは今年も混成チーム対決。各ゾーンに自動機1台、手動機2台がチーム混成で配置。

赤ゾーンには奈良Bと近大Aの手動機と奈良Aの自動機、青ゾーンには舞鶴Bと大阪Bの手動機と和歌山B(合体済みで自動機扱い)が入った。

エキシビションということで、試合時間は3分間。試合終了後には大量のボトルがフィールドに散乱した。一応、得点は赤5-青12。

なお近畿大会の固定カメラライブストリーミング映像がYoutubeにアップされている。

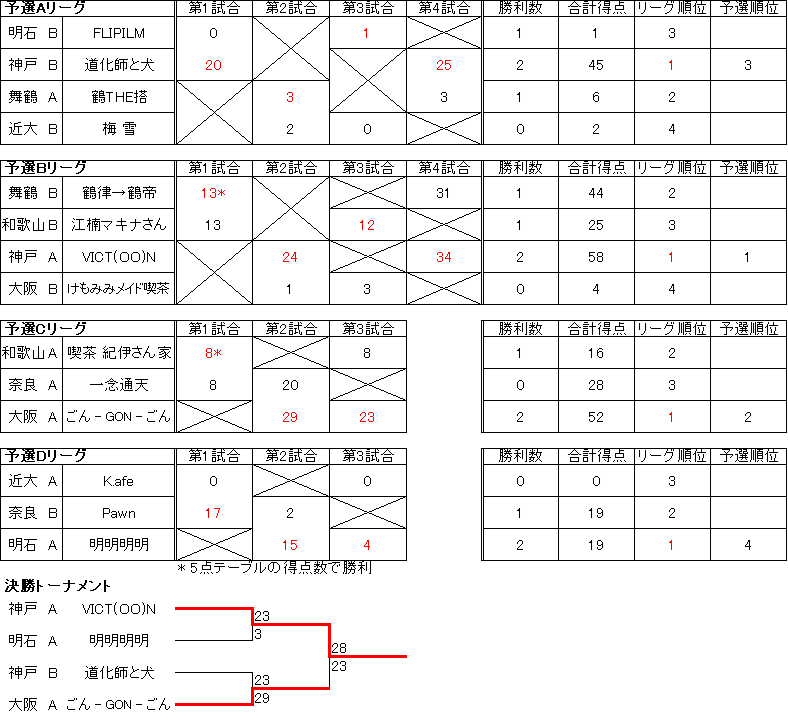

| 明石 | A | 明明明明 |

|---|

ビカビカに光るサイバー近未来カタツムリ。名前の通りとにかく明るい。マシン名はアカシと読む。

去年の顔文字は絶対読めなかったが、今年はまぁなんとか。鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴(サンカクシカク、2005年舞鶴)なんてのも居たしね…。

最初から見た目重視のマシンで、全国出場の意気込みを聞かれても「もっとキラキラにしてLEDマックスでいきたいと思います!」

と発言するなどぶれがない。

試合中のヘルメットにカメラを取り付けて撮影したり、マシンに360度カメラを載せて撮影した全国大会の映像をYoutubeで公開したり、色々新しい試みをしている。

小山高専が2011年から使い続けている「包んでポン」を射出機構に使用している。

「包んでポン」は小山も今年も使用していたが、ボトル立てに関しては本家よりも良く出来ていた。

|

| マシン機構 |

手動機

視点を一手に引き受けるカタツムリはこちら。

アニメに出てくるロボットのような風貌だが、フレームの曲線部には木が使われている。

「包んでポン」の射出機構を3つ持っており、1つずつ1本ボトルを発射し固定テーブルに載せる。動力はゴム。

近畿大会では回転しながら1つ1つのテーブルを狙っていたが、全国仕様では射出機構が2つ増えて5つになり、真ん中の固定テーブルの前から3つ全てに発射できるようになった。

真ん中のポンは飛距離は調整可能で、手動機エリアから5点テーブルまで投げることもできる。ただし立つのはかなり難しそう。

至る所にLED電飾を施しており、なんと「包んでポン」の布の縁まで光る。常時ギラギラに、まるでウリクラゲのように輝いている。

自動機

エアシリンダーの射出機構で打ち上げる。シリンダーが伸びる時ではなく、縮む時の力で滑車を引っ張って射出している。

射出機構は近畿大会では3つだったが、全国では5つになっていた。一部の射出機構は自動で引き戻され、ボトルも再装填される。

スタートゾーンと2段テーブルの間の移動は直線。

制御にはノートPC(Let's note)を使用しており、試合中のパラメータ設定なども全てPCで行っている。

試合中の動きを見る限り、このPCでの設定にかなり時間がかかっており、リトライの度に20秒以上時間を消費してしまっていた。

唯一移動テーブルの位置指定だけは、フィールドを模した基板に載っている移動テーブルの模型を動かして設定する。

|

| 成績 |

| 近畿大会 |

| 予選Dリーグ 第2試合 | 奈良B | Pawn | 15-2 |

|

手動機はスタートゾーン近くの固定テーブルから狙っていく。2つ目までは順調に立てたが3つ目は転倒。装填しなおして決めることが出来た。

再装填の時は、先にポンを閉じてからスタートゾーンに戻っている。

自動機は最初5点に撃ち出すが外れ。再装填後の打ち出しで5点に載せた。

再び装填してスタートしようとするが動かないためPCを調整。自動機のPC設定も装填も1人でやっているためかなり時間がかかってしまっている。

再スタートして2段テーブル上下に連続で打ち出し合計15点。投げても投げても立たなかった奈良Bに勝利した。

|

| 予選Dリーグ 第3試合 | 近大A | K.afe | 4-0 |

|

今回も手動機はスタートゾーン側から撃っていき、連続で3つ立てた。一番の見せ所なので、3つ成功した時の操縦者のガッツポーズも大きい。

自動機は5点テーブルに発射した後戻る際に位置制御がずれて戻れずリトライ。またしても制御調整に時間がかかってしまう。

その間に手動機は2段テーブルの下段を狙うべく再装填して発射。飛距離は十分だったが、ボトルの姿勢が崩れ成功はならなかった。

再始動した自動機は前回同様その場で自動装填しながら上下にいくつも発射。

立てたボトルを落としてしまったりしたが4-0で勝利し予選Dリーグ1位。予選4位で2大会ぶりの準決勝進出となった。

|

| 準決勝 第1試合 | 神戸A | VICT(OO)N | 3-23 |

|

Vゴールが適用される決勝トーナメント。まずは得点を稼ぐ作戦に出た神戸Aに対し、明石Aは最初からVゴールモードで挑んだ。

しかしなぜか自動機から2段テーブル下段には発射されず、移動テーブル側に動く際の斜め移動で台座に引っかかってしまりリトライ。

手動機は固定テーブルを2箇所決め、3つ目は再装填後に成功。

設定と装填を終えた自動機が再スタートしようとするも、操作者が非常停止ボタンを解除した瞬間射出機構が2つとも暴発。

しかしそのままスタートし、暴発した分は自動装填で補充して2段テーブルの上下に2回発射。しかしどれも立たない。

一度戻って再スタート後は移動テーブルへと向かうが、最初にぶつかってずれていた移動テーブル台座にまた当たってリトライ。

この時点で残り時間は10秒なかったため再スタートはできなくなっていたが、焦って再スタートさせてしまい審判が強制非常停止させていた。

負けはしたが、前日にセンサの不具合を抱えながらも奈良を下しての準決勝までこれたため、メンバーのコメントは晴れやかだった。

|

| 受賞 | アイディア賞 |

| 全国大会 |

| 1回戦 第1試合 | 鈴鹿 | ノーチラス | 3-3 (判定1-4) |

|

全国大会第1試合から登場。相手は東海北陸地区優勝の鈴鹿だ。

手動機は増設されたポンで3つの固定テーブルに連続発射。1つ立てることに成功。

自動機は地区大会とは異なり、2段テーブルの固定テーブル側側面に位置付け撃ち出す。上下段に複数発射し2回のアタックで下段に2つ立てることに成功した。ここで3点。

この間、鈴鹿は一度リトライで自動機を非常停止させたが、なぜかスタートゾーンには戻さずその場から動作を再開していた。なぜこのようになったのかは謎である。

自動機は再度1回目と同じ位置から5点テーブルに撃ち出したが、これが下段に落ちて元々立っていた1本を緒として2点になってしまった。

更に、スタートゾーンまで完全に戻りきれずリトライに。

手動機は再装填して1点追加し再び3点としたたが、3つ目がなぜか発射できない。

再スタートした自動機も5点テーブルに立てられず、またしてもスタートゾーンに入りきらずにリトライ。

手動機の最後の一投は2段テーブル下段狙いだったようで、試合終了間際に放り込んだが立たず。

同点で審査員判定の末、画像認識や人工知能などの技術を詰め込んだ鈴鹿が勝利した。

最後の手動機の一投が、まだ立てられていない固定テーブルへだったらもしや…とも思うが、マシンの機能を見せることにこだわったのかもしれない。

|

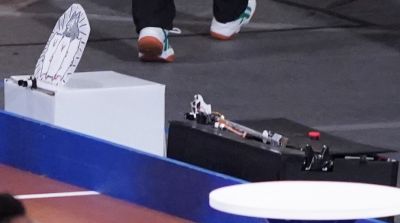

| 和歌山 | B | 江楠マキナさん |

|---|

巨大合体メイドロボ、この言葉が全てだ。低学年チームでありながら、そのコンセプトを見事実現させ、地区大会と全国大会でマキナ旋風を巻き起こした。

順当に強いマシンを全国推薦する傾向にあった近畿地区が今年アイディア路線に転換したのは、元々決まっていたのかそれともマキナさんが居たからなのか。

真実は分からないが、見る者を楽しませるマキナさんは、力こそ正義だった禁忌地区大会のターニングポイントなのかもしれない。

昔からの近畿地区を知っていると、いつもシンプルに強いマシンで来る和歌山がこのようなアイディア路線で来るのは本当に驚きなのだが、学生は代替わりしてるのだから方針も色々変わって当然。

大会放送でも大きく取り上げられ、ロボコンらしいマシンとして大きな注目を集めた。

まさに今年の顔となるマシンの1つだ。和歌山にとっては初の全国デザイン賞。

名前の由来はラテン語のex machinaで「機械仕掛けの」の意。映画のタイトルにもなっている。

ボトルの中身は砂。

|

| マシン機構 |

|

メイドの上半身である手動機がタイヤで移動し下半身である自動機にドッキング。自動機は上半身を90度回転させて持ち上げ、メイドが起動する。

立ち上がった後、腰の背面のスカートが閉じるギミックに合体に対する強いこだわりを感じてやまない。

更に、そこから2段テーブルにライントレースで向かいながら頭部が起きあがる。

顔は近畿大会では平面の絵だったが、全国大会では立体的な三次元になっていた。

2段テーブルまで来ると、両手に持ったお盆に載っているボトルをスライドさせるように撃ち出して下段テーブルに載せていく。

お盆にはボトルが8本ずつ載っているので、両方で10点以上は手堅く狙える。

お盆から撃ち出しきったら、顔が前に倒れて背中からボトルが5点テーブルに向けて2回フリップで弧を描いて発射される。

最後まで盛り上がりどころを用意しており、まさにエンターテイナーだ。

下半身は自動だが、上半身の撃ち出すタイミングは操縦している模様。

全国版では電飾が追加された。

|

| 成績 |

| 近畿大会 |

| 予選Bリーグ 第1試合 | 舞鶴B | 鶴律→鶴帝 | 13-13 (5点テーブルの得点数で敗退) |

|

動作が完全にパターン化しているので、各試合の特記事項はあまりないのだが…。

2段テーブル下段の同じ位置にボトルを置いていくので、どうしても詰まったり倒れたりしてしまう。

そのため16本全て立てることは難しい。5点テーブルも精度は高くない為、基本的には1点の本数で点が決まる。

2段テーブル下段に13本載せて点数を稼いだものの、5点テーブルのボトル数で敗退。

|

| 予選Bリーグ 第3試合 | 大阪B | けもみみメイド喫茶 | 12-3 |

|

それでも10点以上安定して取れるので、完全にネタマシンではなく意外に強い。予選の総得点は全14チーム中6位だった。

近畿大会アイディア賞。

最初から合体状態で近畿大会エキシビションに登場した。

|

| 受賞 | アイディア賞 |

| 全国大会 |

| 1回戦 第8試合 | 国際 | 森の革命 | 14-13 |

|

相手の国際も2段テーブル下段の1点で稼ぐタイプ。

合体時に背中の発射機構が暴発。ボトルが真上に飛んで、落ちてきてキャップから背中に突き刺さってしまった。

それでも動作には支障なく、14本立てることに成功。国際も13点本で差は僅か1点。

マキナさんは背中から5点テーブルに発射したが、載ったものの残念ながら立たなかった。もう1本は暴発しているため発射できず。

1点差で勝利。

|

| 2回戦 第6試合 | 旭川 | メイド in 旭川 | 11-16 |

|

一応メイド対決。今回は暴発は無く、下段に15本立てた後、5点テーブルに2本発射。

どちらも失敗しただけならまだよかったが、2回目のボトルが下段に落下し既に立っていたボトルを4本も倒してしまった。

これで得点が下がり、11-16で敗退。試合はここまでだったが、文句なしのデザイン賞を獲得。

|

| 受賞 | デザイン賞 |

| 大阪 | A | ごん - GON - ごん |

|---|

自動機のみで大量得点に特化したら、地区大会では滅茶苦茶強かったマシン。いや、全国に出ていても強かった。

全国では多くのマシンの得点が意外と伸びなかったので、安定して20後半の点が取れるこのマシンも十分に渡り合えてベスト4以上も十分あり得た。

予選2試合の総得点は52点で近畿地区大会2位。これは全地区大会の中でも7位の好成績で、全国大会に出場出来なかったチームの中では最も高い。

6年ぶりの全国に期待が掛かったが、アイディア路線で選ぶ中には残れなかったのか。

準優勝という成績は大阪にとって2012年「ベスト・ペット」以来6年ぶりのベスト4以上。

準優勝自体は2010年「激走!ロボ力車」以来8年ぶり5回目だ。予選では奈良Aも粉砕した。

ここ最近、アイディアは良くても結果が振るわないことが多かったので、久しぶりの大成果である。

名前の読みはポリゴン。まず読めない。近畿大会前日テストランの様子写真としてデバプラで紹介された。ペットボトルの中身は水風船で、ボトルごとに色が分けられている。

|

| マシン機構 |

手動機

無し。

自動機

スタートゾーンと2段テーブルの間を往復するだけの絞りきった自動運転。

移動に距離センサやロータリーエンコーダは使っておらず、なんとリミットスイッチだけで制御しているらしい。

勿論コントロールステーションも無し。

自動制御ルールへの対応は難易度が高いと判断し、割り切った方針をとった。その分機構の高い得点精度が確保でき、毎試合で20代後半の得点を挙げた。

ボトルを発射するカタパルトは下段用に2つ、上段用に1つある。下段用は3つのボトル×2、上段は2つのボトルをまとめて直線上に発射する。

下段の発射は横方向の力が強いが、それでも安定してしっかりテーブルに立っている。

カタパルトは自動で引いており、スタートゾーンを出てからテーブルに着く間に引っ張る。

行動パターンはシンプルだが、上段と下段で発射する段だけは設定している模様。

1試合では最大3往復が基本で、それで全てのボトルを撃ち尽くしていた。

|

| 成績 |

| 近畿大会 |

| 予選Cリーグ 第2試合 | 奈良A | 一念通天 | 29-20 |

|

1試合目に辛くも勝利した奈良Aと対戦。1回目のアタックでは5点テーブルに1つ、2段テーブル下段に6個全て立てて11点。

5点テーブルのもう1本は上で倒れてしまった。2回目も5点テーブル1本と下段に追加し22点。3回目も同様に追加して29点でフィニッシュ。

1試合目より調子の上がっていた奈良Aをねじ伏せた。

|

| 予選Cリーグ 第3試合 | 和歌山A | 喫茶 紀伊さん家 | 23-8 |

|

初回のトライで8本投げ5点×2+1点×5=15点を獲得。1回目の5点ボトルが手前に載っていたため、2回目は下段のみ発射し6点追加で21点。

3回目も下段のみ狙って23点で勝利。

|

| 準決勝 第2試合 | 神戸B | 道化師と犬 | 29-23 |

|

Vゴールも狙える神戸Bと対戦。Vゴール勝負になると分の悪い大阪Aだったが、相手もVゴール精度に不安があったため得点勝負に。

1試合目と同じパターンで得点を重ねるが、今回は5点テーブルへ多く載せて先行し、相手にプレッシャーをかけることができた。

3回目は下段のみを狙って確実に得点を追加。神戸Bは単発投擲で追い上げるが及ばず。

大阪は2010年「激走!ロボ力車」以来の決勝進出を果たした。

|

| 決勝 | 神戸A | VICT(OO)N | 23-28 |

|

準決勝の神戸Bに続いて決勝相手は神戸A。Vゴール勝負になるのか得点勝負になるのか、注目の一戦はまたもや得点勝負となった。

初回トライでまたもや5点テーブルは1つ立って1つ倒れてしまった。10点獲得し、落ち着いて次を装填。

神戸Aは既に2往復し手動機と合わせて13点。しかし2回目は上下全てを成功。16点加点し一気に26点と突き放した。

しかし神戸Aは素早く何度も往復し5点テーブルにボトルを追加して28点で逆転。

大阪Aは26点のままずっと相手をうかがっていたが、神戸Aの28点目が入ったところで最後のアタックをスタート。勝つために5点テーブルに2本を投げ上げた。

しかしこれが既に載っていた5点ボトルを1つ倒してしまう結果に。下段には追加されたが、合計点ではマイナス3点。

時間もボトルももうない大阪A、後は見守る事しかできない。23-28で惜しくも準優勝。大阪の準優勝は2010年「激走!ロボ力車」以来8年ぶり5回目。

優勝と全国は手の届く範囲だった。

|

| 受賞 | 準優勝 |

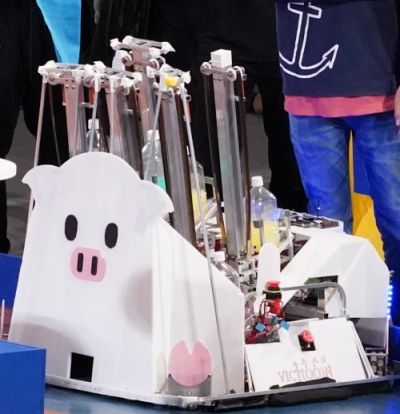

| 神戸 | A | VICT(OO)N |

|---|

現役による解説はこちら(神戸高専ロボ研ロボコンチームwebサイト)。

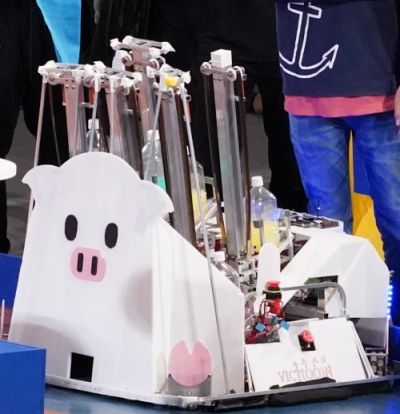

事実上の決勝を4回くらいやった超速の白ブタさん。

ゆるキャラのような見た目とは裏腹に、鬼のような得点力で近畿大会・全国大会共に強烈な存在感を残した。

特に全国大会のそれは凄まじく、ロボコン大賞の八代の得点に寸前まで迫り、全国2位の得点をマークした。

ついでに全国放送のタイトル画も勝ち取り、放送での扱いも含めて神戸史上最高に活躍したマシンと言っても過言ではないだろう。

そのスピードと、打ち出し型の中では全チーム中最高クラスの得点の安定性で、2回戦で八代とさえ当たっていなかったら優勝も夢ではなかった。

しかしそのような組み合わせの妙はロボコンではよくある話。

最近では2014年「出前迅速」でも2回戦で和歌山と八代が決勝のような壮絶な試合を演じ、和歌山は全てを出し切り散っていった。なお、この時も八代は大賞に輝いている。

さるかに合戦をテーマにした去年のさるかにんぽうに続き、今年も童話の中から三匹の子豚をテーマにした。なぜ三匹の子豚かというと、リーダーがブタ好きだかららしい。

あまりキャラクターとして使われないため他と被らないという理由もあった模様。

自動機が1匹目のブタで、残りの2匹はメンバーのヘルメット。手動機が三匹の家で、それを操縦するのは狼だ。

更にコントロールステーションは鍋に入れられた狼の手を模している。コントロールステーションまでテーマに含めたチームはなかなか無いだろう。

練習での時間内の最高点は52点(5点×8本+1点×12本)。5点テーブルチャレンジの最高は9本とのこと。

Vゴールも速く、近畿大会前の練習で既に20秒代前半をマークできる程だった(成功すれば)。

近畿大会では移動テーブルの得点精度が低かったが全国では格段に改良され、安定した高速Vゴールが決められるようになった。

全国大会後のきのくにロボットフェスティバルのデモでは22秒でVゴールを決めている。

近畿大会は優勝4年ぶり5回目の優勝。全国出場9回の半分以上が優勝という珍しい学校である。

予選2試合の合計点は58点で近畿大会トップ。全地区大会では5番目。

1試合最高スコアの34点も近畿大会トップで、全地区では6位だった。

全国大会ではローム賞を獲得し、2年連続の全国特別賞となった。これまでの神戸の状況からすると、これは大進歩なのである。

その辺りは今回の全国大会放送でも取り上げられることとなった。

勝てない、動かない、全国に出られない。そんなことが11年連続で続き弱小校扱いされていた神戸。

そんな状況を変えるべく、部長を筆頭に改革を進め今年大躍進したというサクセスストーリー。

全国放送的にはそうなるだろうが、実際には去年も近畿大会を席巻していた。各世代が長い間ずっと四苦八苦して進めてきた改善がここ数年ようやく結果として表れたということだろう。

近畿大会では去年に続いて今年も衣笠先生がその点に言及している。

なお三匹の子豚と狼はロゴでは仲良し。

|

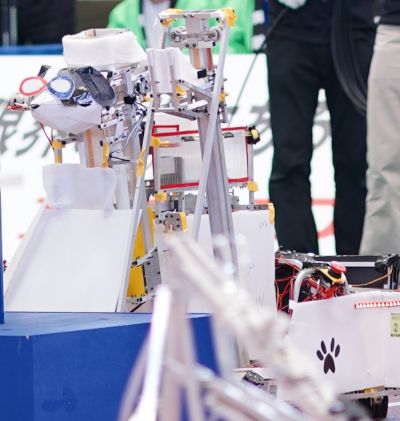

| マシン機構 |

手動機

3つのアームの先端からボトルを縦のままエアシリンダーで撃ち出すタイプで、それぞれのアームには三匹の子豚の3種類の家の装飾が施されている。

クオリティの高いその装飾は1年生によるものとのこと。

真ん中のアームは最初は斜め下向きになっており、撃ち出す際に水平に持ち上げる。

真ん中のみボトルを2つまとめて発射するようになっているが、これは一番遠い固定テーブルに安定して立てるための工夫だ。

安定性は高くなったがボトルを2本消費してしまうため、全国での得点勝負の際は真ん中のみ使用せずその分のボトルを自動機に回している。

発射する際、撃ち出すアームの根本のLEDが光り、真ん中が発射する時は左右両方が光る。

6月下旬の完成からほぼ変わらないまま地区大会を迎えた。

全国仕様では両サイドのアームに1つずつ予備の発射機構を追加している。

3つのアームの先端からボトルを縦のままエアシリンダーで撃ち出すタイプで、それぞれのアームには三匹の子豚の3種類の家の装飾が施されている。

クオリティの高いその装飾は1年生によるものとのこと。

真ん中のアームは最初は斜め下向きになっており、撃ち出す際に水平に持ち上げる。

真ん中のみボトルを2つまとめて発射するようになっているが、これは一番遠い固定テーブルに安定して立てるための工夫だ。

安定性は高くなったがボトルを2本消費してしまうため、全国での得点勝負の際は真ん中のみ使用せずその分のボトルを自動機に回している。

発射する際、撃ち出すアームの根本のLEDが光り、真ん中が発射する時は左右両方が光る。

6月下旬の完成からほぼ変わらないまま地区大会を迎えた。

全国仕様では両サイドのアームに1つずつ予備の発射機構を追加している。

ペットボトルの中身は消臭ビーズ。ビーズの水分量を調整するため、一度全て水分を拭き取ってから管理量を含ませている。

自動機

大正義定荷重バネカタパルトでポンポン撃ち出していく。再装填は毎回スタートゾーンに戻って行うが、スピードがあり装填者も練習を積んでいるため1試合中に7~8往復が可能。

近畿大会では決勝で8往復したが、全国では成功率が上がって2段テーブルの後ろに回り込む回数が増えたので、2試合とも7往復だった。

毎回同じ場所から5点テーブルに撃っても後が載らないので、自動機の横位置を少しずらすよう制御している。

前から載らなくなったら、後ろに回り込んで撃ち出す。

地区大会では1点テーブル用はローラーで発射していたが、ボトルが安定せずVゴールの確率も低かった。これはあかんということで全国仕様では全て定荷重バネに変更。

得点モードでは2段テーブル下段にも1点ボトルを立てまくって得点を重ねられるようになり戦略も広がった。

正面のブタさんの装飾も、細長い形から丸っこい形に変更され可愛さがアップ。

他にもスタート用のスイッチが高い位置に設けられるになど操作性にも配慮した改良がされている。

機構だけでなく、自動機の操作と装填も地区大会時から非常に訓練されていた。操作者と装填者に分かれて手際よく動作指令とボトルをセットしていく。

マシンの完成度だけでなく、練度も地区では奈良と共に頭一つ抜けていた。

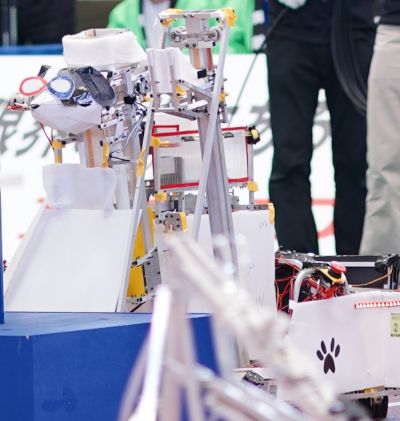

コントロールステーションエリアに置かれている黒い箱ではアームがメトロノームのようにパタパタ動いている。

先端にはレーザー距離センサが付いており、これを振り回して交互に2つの移動テーブルの距離を測る仕組み。

高価なセンサを有効活用するためのローテク解決策だが、先端に狼の手を付けることで鍋に入れられた狼と絡めてしまった見事なアイディアだ。

ただし猫の手と間違われること多し。

全国ではもう1つレーザ距離センサを持った白い箱が追加され、全ての移動テーブルを検知できるようになった。

こちらにも三匹の子豚と狼の可愛らしいイラストが描かれており、コントロールステーションへのデザインにも抜かりがない。

なお、コントロールステーションにも非常停止スイッチが付いている。

|

| 成績 |

| 近畿大会 |

| 予選Bリーグ 第2試合 | 大阪B | けもみみメイド喫茶 | 24-1 |

|

開始早々手動機の足回りがおかしい!またトラブルかと思われたが、操縦者には原因がすぐ分かったらしく、スタートゾーンに戻って調整してすんなり再スタート。

固定テーブル1つは失敗したが、再装填して取り直した。

自動機はスタートゾーンと2段テーブルを7回往復し、うち4回成功。

最後の1回はなぜか止まってしまったためリトライ。この時点で点差は十分あったため、追加点狙いではなくVゴールモードを試すことに。

移動テーブルに1つ載せたところでタイムアップになったが、非常停止を押すまでに残りの2つも決めて安定性を見せつけた。

|

| 2予選Bリーグ 第4試合 | 舞鶴B | 鶴律→鶴帝 | 34-31 |

|

こちらも高い精度で5点テーブルに決められる舞鶴Bとの対戦。

手動機は3つ着実に立て、自動機もミスなしでどんどん5点に載せていく。6回目にようやく失敗したが、この時点で28-21。

しかし試合時間は40秒以上あり、舞鶴Bも5点テーブルの余地を残しているため手は抜けない。

7回目をトライし5点テーブルに6本目を載せた。これ以上は厳しいため、移動テーブル狙いに切り替え。

舞鶴Bはその間も更に追い上げて34-31まで迫ったが、もう5点に余地がない。

激しい点の取り合いは34-31で神戸Aの勝利。これがそのまま近畿大会最高得点と2番目の得点となった。

予選リーグの最終試合にして、事実上の決勝と言われた名勝負。

|

| 準決勝 第1試合 | 明石A | 明明明明 | 23-3 |

|

予選1位になったため、予選最終戦の後に休憩を挟んで連続しての試合となった。

相手の明石Aは予選4位。Vゴール狙いで行くのか、はたまた。

注目の試合は、神戸Aが得点モード、明石AはVゴールモードでスタートした。しかしお互い5点は失敗。

更に神戸Aはまた手動機の移動にトラブル。が、またしてもすぐ解決し固定テーブルの得点完了。

自動機は得点モードで5点テーブルにどんどん立てて23-3。十分点差がついたところでVゴールモードで発進。

Vゴールがまだ不安定だったため、確実に点差を付けてからVゴールを狙う作戦だったようだ。

ところが移動テーブルは全て失敗。最後にトライした2段テーブル下段も失敗。

勝利したものの決勝に向けてVゴールに大きな不安を残すことになった。

|

| 決勝 | 大阪A | ごん - GON - ごん | 28-23 |

「準決勝で負けてしまったBチームの分まで大暴れしてやろうと思います」今年も出ました大暴れ。去年それ言って負けてんけど。さっきBチーム2年連続フラグ立てて負けてんけど。

これぞフラグも恐れない自信とメンタルの表れである。大量得点がほぼ確実な強敵大阪Aに対してどう挑むのか。

不安要素のあるVゴールか、得点勝負か、近畿大会の決勝が始まる。

自動機が5点テーブルに載せて…戻った!準決勝のように後でVゴールを試せる相手ではない。真っ向の得点勝負だ。

大阪Aは1投目で10点。神戸Aは手動機は3つスムーズに載せ、自動機も僅か17秒で5点テーブルに2つ目を載せて13点として逆転。後はどれだけ5点を重ねられるかだ。

しかし大阪Aの2回目はなんと全弾成功で16点追加。神戸Aは5点追加に2連続失敗で13-26。一気に得点は倍に開いた。次が最後のトライになる大阪Aは神戸Aの様子見に入る。

神戸Aは持ち前のスピードで何度も往復。1分27秒の7発目で5点テーブルに5本目を載せて28-26で再逆転に成功した。

それを見た大阪Aは3投目へ発進。逆転のため5点テーブルに2つ投げ上げたが、これが失敗し立っていたボトルを倒してしまってトータルでマイナス3点。

更に神戸Aは反対側に回って5点テーブルへ追加を狙うがこれは載らず。

28-23で近畿大会優勝を飾った。最初に失敗が連続し、2段テーブルの後ろに回り込んだのが最後だけだったため、この試合では2段とスタートゾーンを8往復した。

|

| 受賞 | 優勝 |

| 全国大会 |

| 1回戦 第10試合 | 香川(詫間) | Arch | 40-33 |

トーナメント表を見て頂くと分かるが、全国大会のトーナメント最下グループは詫間、神戸、八代、+それなりの実力者が来るワイルドカードの死のグループ。

地区大会の得点ランクはそれぞれ、5位、6位、2位である。これだけ1桁ランカーが集中したグループは他にない。

その死のグループの初戦がこの神戸-詫間戦。神戸と詫間の全国大会での対戦は1996年、2002年に続いて3回目だ。

地区大会の最高スコアはなんとどちらも34点で同点。ただし予選2試合の合計スコアは詫間68、神戸58。

更に神戸は地区大会第4週だったのに対し、詫間は予選第1週でこのスコアである。下馬評では詫間有利だがどうなるのか。

スタートと同時に飛び出した自動機が6秒で5点獲得。手動機は5点テーブルへの弾を増やすため、2つの固定テーブルのみに載せた。

自動機の2回目は2段テーブル上段1本+下段4本を打ち出し。下段が1つ倒れて合計15点。

ここで詫間の自動機が怒濤の10連発。5段テーブルに4本、下段に6本、パーフェクトで載せて手動機と合わせて29点。一気に逆転した。

しかしまだ試合時間は30秒しか経っていない。神戸は5点1本と下段2本を追加して22点。更に1本ずつ5点を追加していって5回目で32点として逆転。

ここで1分が過ぎた。神戸は2段テーブルの反対側に回って、上段1本と下段4本を発射して下段の3本が成功で35点。

詫間は再装填に時間がかかるタイプだが、ついに再始動。上段に2本、下段に6本撃ち出したが上段は失敗。下段も元々立っていたボトルを1本倒し、残りの5本が成功してトータルはプラス4点。

ここで神戸は再度反対側から5点を決めて40-33。ここまで1回戦の最高点が24点だったところを両チームとも更新し、30点代と40点代をマークするというハイレベルな戦い。

1回戦で決勝するな。しかしこの時点での最高点である40点も、直後の試合で八代60点という大会記録に抜き去られるのである。

|

| 2回戦 第7試合 | 熊本(八代) | Barista | 46-55 |

1回戦で60点を叩きだした化け物八代に一体どこまで迫れるのか。想像を超えた戦いがそこにはあった。

1回戦と同様、自動機は5点に1本載せ、手動機は固定テーブル2つに載せる。2回目は5点と下段×4本で全て成功し16点。

ここで合体を終えて2段テーブルに近づいてきた八代が10本まとめて左右から発射。1本落ちたが下段の10本と合わせて55点を獲得した。

ここから追い上げる神戸。パターンは1回戦と全く同じで次は5点と下段2本。下段が1本失敗で22点。5点へ1本ずつ発射して32点。

反対側に回り込んで5点+下段4本で41点。1回戦の得点を超えた。八代はもうする事がないので実況も観客も視点は神戸。美味しいなこれ。

そして反対側からのラスト1投。全ての視線を集めた試合終了と同時の最後の1投も見事決まった。46-55で敗退。

しかし負けたと分かっていても最後の1投の成功に、メンバーは自然とガッツポーズをしていた。

2014年の和歌山-八代戦を思い出させる壮絶な死闘。2回戦で決勝するな。ロボコン史に残る白熱の名勝負だったことは間違いない。

八代が55点を決めた時と、神戸が最後の1投を成功させた時の観客の大きな歓声が全てを物語っている。

去年のエキシビションに続き今年も会場を沸かせた。

結局、40点以上を取ったチームは神戸の他は八代だけであり、46点は全国大会2位。

この試合では5点テーブル7本全て成功しており、他の地区優勝チームが軒並み5点に苦労するなか格別の安定性を見せた。

7往復したスピードも言わずもがなで、Vゴールでも高い性能を発揮できるポテンシャルは十分伝わっただろう。

同様の理由でローム賞を獲得。全国大会での特別賞は2年連続。

|

| 受賞 | 特別賞(ローム) |

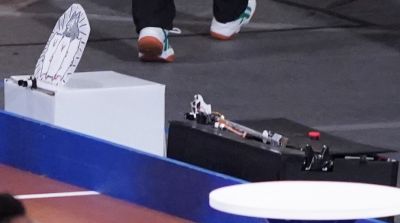

| 神戸 | B | 道化師と犬 |

|---|

手動機の操縦者が道化師で、自動機が犬。自動機が5点テーブルを単発で狙うタイプだが、移動は機敏かつぬるぬるで得点精度も高く、全試合で20点以上を挙げた。

更に、手動機で2段テーブル下段に得点を決めるなど、近畿大会初戦から大きな印象を残した。

予選2試合の合計45点は近畿大会全体で3位。

準決勝では今年も同校決勝フラグを立ててきっちり回収した。近畿大会ベスト4。

神戸は2年連続で2チームともベスト4以上。去年はAチームがベスト4+技術賞、Bチームが準優勝だったが今年はAチーム優勝、Bチームベスト4だ。

Aチームベスト4、Bチーム優勝という1999年「Jump to the Future」の神戸の最高戦績に並んだ。これ以上は同校決勝を実現するしかない。

ただ、内容的には既に2017年、2018年が1999年を遥かに上回っている。

今年も技術、完成度、強さ、いずれも2台とも全国レベルの仕上がりだった。

|

| マシン機構 |

手動機

道化師が操縦。道化師をデザインしたヘルメットだけでなく、言動も道化を演じるのが顧問命令。

定荷重バネによる近距離打ち出し装置3門で固定テーブルに載せていく。

更に、2段テーブル下段を狙うカタパルトも装備。精度は高く、2試合で成功させている。

道化師ということで、マシンの後部にはペニーワイズが付いている。これが地区大会放送にばっちり映ったのだから面白い。

また、コントローラを置いておくためのラックも設けられている。

フレームの鋭角保護のために黄色いクッションを大量に付けているが、結果的にデザイン上のアクセントにもなっている。

手動機の出番が終わった後の操縦者は、自動機が得点を決めた時に昇竜拳をするのがお仕事。

ペットボトルの中身は消臭ビーズ。

自動機

犬。操作するリーダーのヘルメットも犬なのだが、似合いすぎちゃう?

打ち出し装置は定荷重バネによる5点テーブル用とローラーによる1点テーブル用を使用。

1点テーブル用のボトルは4本積んでおり、自動で再装填されていく。コントロールステーションは使用していない。

5点テーブルの安定性は上々で、試合では最高4本載せている。

1点用のローラー打ち出しも比較的完成度は高いが、Vゴールの成功率はあまり期待的無いものだったようだ。

そのため準決勝でも勝てる可能性の高い得点勝負に挑んだ。

スピードと確実性はあるにはあったが、30点を超えるには5点の成功率と自動制御の安定性にまだ課題があった。

|

| 成績 |

| 近畿大会 |

| 予選Aリーグ 第1試合 | 明石B | FLIPILM | 20-0 |

|

近畿大会の第1試合。去年も神戸Bは第1試合に登場し29秒で試合を決めて鮮烈な印象を残したが、2年連続で初戦を飾ることになった。

いきなり自動機で2段テーブルの上下に決めて幸先の良いスタート。手動機も1つずつ決めていく、が最後の1本は失敗。

自動機の2回目は5点に追加し13点としたものの、ラインを見失ってリトライ。その間に手動機が2段テーブル下段に放り込むがこれは立たず。

自動機3回目は上下ともボトルを崩してしまうことに。得点は8点に落ちてしまう。

しかしここから追い上げる実力を持っていた。自動機は5点を追加していき、手動機は残りの固定テーブルと、2段テーブル下段への得点に成功。

ボトルは直立したまま綺麗な軌道でテーブルと支柱の合間に吸い込まれていった。最終的に20点を上げて初戦勝利。

|

| 予選Aリーグ 第4試合 | 舞鶴A | 鶴THE搭 | 25-3 |

今回も自動機で5点テーブルを繰り返し狙っていく。1投目と最後の6投目は失敗したが、それ以外は成功し合計25点。

手動機はまたもや2段テーブル下段を成功させた。

Aチームと違い予選でVゴールの動きはテストしなかったが、元々手段として諦めていたのだろうか。

試合後に大きく一礼したリーダーは反動でヘルメットが脱げた。神戸Bリーダーのヘルメット脱げも去年に続いての出来事。(去年は喜びすぎて脱げた)

|

| 準決勝 第2試合 | 大阪A | ごん - GON - ごん | 23-29 |

準決勝 第1試合でAチームが決勝進出を決めており、去年と全く同じ流れ。さぁ、言うのか?

「まずは同校決勝という単語は置いておいて、目の前の敵を打ち倒して、同校決勝に進みたいと思います」

去年に続いてまたもフラグを立てやがった!期待の準決勝が始まる。

Vゴールのできない大阪Aが相手なのでVゴールを狙うのが順当な戦法だが、時間と20本のボトル制限内で決められるだけの成功率は無かったのだろう。

予選と同じく大量得点狙いで得点を重ねていく。途中、セッティングに時間を食われたり5点の失敗もあったが、23点までは得点を上げていった。

しかし最後に自動機がラインを見失い痛恨のリトライ。この時間で残り20秒を切っており最早打つ手は無し。

準決勝敗退で今年も同校決勝はならず。

リポーターに感想を求められると「やっぱり同校決勝という単語は出すべきではないなぁと思いました」と冷静な一言。

「残念です」のようなテンプレ回答を想定していたリポーターは返す言葉を失い固まっていた。完全に道化を演じている。

|

| 受賞 | |