大会概要

乾電池によるスピードレースは東工大で1981年から授業の一環として行われており、これを取り入れる形でロボコンは始まった。

しかしまだロボットコンテストではなく、会場のパネルには「アイディア対決!独創コンテスト」と書かれていた。

参加の声がかかったのは国立高専のみ。

応募24校中から書類選考が行われ、12校が大会へ出場した。

大会に出場できなかったのは鶴岡、群馬、長野、岐阜、奈良、津山、高松、詫間電波、有明、八代、大分、都城。

津山は書類選考を通過し前日に会場入りしていたが、動作せず出場を断念した。

しかし会場と放送には登場。事実上、これが初のエキシビションか。

マシンの制作費は5万円以内。準備時間は10分間で、電池を取るところから始まる。

本ルールでは乾電池2個だが、基となった東工大の授業では乾電池は1個だった。

東工大の授業では、乾電池を縦に切って直列にして電圧を稼ぐ猛者も居たという。天才か。

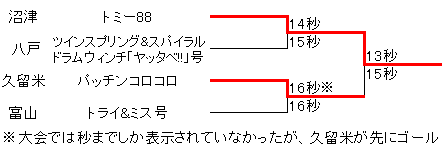

大会は予選と決勝トナーメントの2段階。放送では予選も含めて放送された。

予選では1チームずつ走り、タイムの早かった上位4校が決勝トーナメントに出場できた。

予選の出場順は北の高専から。

各校のタイムを掲示する時間軸パネルがあり、該当する時間軸に校名のプレートが貼られた。

この時間軸は70秒までで、それ以上のタイムのチームは右側にまとめて貼られる事となった。

決勝トーナメントでは対戦する2校が同時にスタートして対決。

レースという特性上、決勝トーナメントもほぼ同じ事の繰り返しになるので、放送では割とあっさり駆け足で終了。

ピットはコースのすぐ横にあり、マシン発進と共にメンバーや司会者、審査員までも伴走した。

スタート地点とゴール地点が35m離れているため、撮影ポイントは毎回35mを往復する事となる。

これ結構大変よね。

大会ユニフォームはまだトレーナーではなくロボコンTシャツ。「アイディア対決!独創コンテスト」と書かれていた。

各賞のトロフィーは電球と乾電池を持った自由の女神。どうやらこれの為にわざわざ作った模様。さすがNHK。

優勝は金色、準優勝は銀色、各賞は銅。アイディア倒れ賞は女神がうなだれて電球も潰れている。

放送の最後のシーン、全チームのマシンとメンバーが入り乱れて交流している光景に心躍る人も多いだろう。

八戸 ツインスプリング&スパイラルドラムウィンチ「ヤッタベ!!」号(ベスト4)

自転車を利用した車体に長いスプリングを引っ張ったエネルギーで走る。

まるで砲身を備えた自転車のようだ。

恐らくロボコン史上最も長い名前のマシン。ニコニコウマウマパクパクポットン2号(1991年「ホットタワー」)など、初期の八戸は長いマシン名が多かった。

文字数制限が無かったのだから八戸に限らずやりたい放題だったのだが、プロのアナウンサーはしっかり早口で呼んでいたのだから凄い。

一関 ダッシュレーサー35(アイディア賞)

5つの巨大なゼンマイを巻いたエネルギーで走る。必要最低限のフレームで非常に洗練された形をしている。

森先生もそれを高く評価しアイディア賞となった。

なんと動態保存されており、2017年のニコニコ超会議に出展している。

東京 シャクトリマシーン・ラクンダー

ゴムを引っ張った力で尺取り虫のように進むマシン。足場台のような巨大な台形のフォルムをしており、上側に操縦者が乗っている。

準備時間に蓄えたエネルギーでは10mも進めず、そこで再度ゴムを引っ張り直して再スタートするもまだゴールに届かず。

最後は失格宣言した上で操縦者がサーフィンのようにマシンを揺らして動かしてゴールして喝采を浴びた。

見た瞬間から分かるアイディアマシンで、第1回大会の映像としてよく使われる。

予選を走った後はピット内でメンバーが観戦するための足場台として使われていた。

長岡 ダム号(完全燃賞)

12チーム唯一の土木科チーム。永久磁石とコイルによる直線運動でフライホイール回し、その力で進む。

コイルに流れる電流を切り替えるのは手動。1HzくらいでひたすらONとOFFする。

永久磁石が50kgもあるので車体の総重量は121kg。なのに人を2人乗せて走る。1人で良いのに2人乗せる。なぜってそりゃ面白いから。

重くて遅いが、審査員の唐津先生は、持久走であればこのマシンが最も長く走れるのではないかと評した。

試合後には5人を乗せて動いて見せた。

無駄や合理性に関係なく、人と違う面白い事をやるというロボコンらしいアイディアスピリットを第1回から発揮し、

ここから始まるロボコンの流れにも間違いなく寄与した。東京のシャクトリマシーン・ラクンダーと共に称賛されるべきマシン。

沼津 トミー88(優勝)

記念すべき第1回優勝マシン。シーソーの下に取り付けられた重りを移動させる事で車体ごとシーソーを持ち上げ、その坂道を下ってマシンが発進する。

テストランでは10秒前半のタイムを出し優勝候補だった。

予選ではいまいちタイムが伸びなかったが、決勝トーナメントでは徐々にタイムを伸ばし優勝。

石川 GOGO SEVEN号

操縦者を滑車で引き上げ、その位置エネルギーでマシンを走らせる。

操縦者と言っても操縦はしておらずただの錘扱いで、司会者にも突っ込まれていた。

紫色のホイールを用いたり、装飾パネルを付けていたり、この大会の中ではデザインにこだわっていた方。

富山 トライ&ミス号(ベスト4)

モータでゴムを引っ張り、そのエネルギーで走るマシン。車高がとても低く、操縦者はほぼ仰向け寝状態。

ネーミングから相当な苦労が伺えるが、この名前には共感する人も多いだろう。

明石 恐怖の人間糸車大車輪1号

司会者「ご覧の通りの車です。もう何も申し上げる事はございません。それでは始めましょう。」

マシン名を見て誰もが想像する通りの形。そして操縦者は糸車のボビンに縛り付けられている。

全て期待通り。全く裏切らない。インパクト抜群。

ロボコンにおいてバカは褒め言葉だが、元祖バカは間違いなくこいつだろう。

後年の明石の堅実なマシン群からは想像も出来ないバカっぷり。

ここまで見た瞬間からやりたい事と狙い所が分かるマシンはそうそう無い。説明不要という事は普遍性という強さを持っているという事である。

こちらも第1回大会の映像としてよく使われる。

準備時間中に糸車をモータで坂の上まで引き上げて、ワイヤーを切って転がり落としてコースを走る。

車輪部分は木製の電線ドラムを利用しており、直径は1m以上。

人間が軸の中心に来るよう、ボビンのフレームは中心から少しずらしてあるのがポイント。

名前とアイディアは完全にネタだが、タイムは十分早い。

操縦者は準備時間の前から縛り付けられており、もはや操縦者でも何でもなくただの拷問にしか見えない。

ゴール直後は安堵の笑みを浮かべていたが、マシンをピットまで戻す時に糸車ごと高速に転がして移動された時には口を押さえていた。

基本的なアプローチは割と普通なのに、人間の乗せ方を少し変えるだけでこんなにもバカになってしまうのだから、アイディアというものは面白い。

勿論、明石の歴代マシンの中で最長の名前。2017年のニコニコ超会議出展のために復元された。

和歌山 黒潮号

複数の動力手段がコンセプトのマシン。

まず坂道を持ち上げマシンをスタートさせるが2mしか進まない。その後はモーターでテコを動かし、その力で車輪を回してひたすらゆっくり進む。

このテコの動作も手動のようで、操縦者が忙しくスイッチを切り替えていた。

松江 GO号(アイディア賞)

準備時間にマシンを坂道の上に持ち上げ位置エネルギーで走り出すが、途中からモータ駆動の2本の足が地面を蹴って走る。

これが意外と速い。足は単純な動きだが2本あると生き物のようで途端に面白くなるものだ。

操縦者はなぜかスーツを着ており、マシン前面にはトイレのGENTLEMENの札が2つも貼られていた。

世間一般的には意味不明だが、高専生がやった事と考えれば何も不思議なところはない。

北九州 人車一体北九州号

明石の後にこのマシン名を見ると「こいつもか!」と期待してしまうがこっちは割と普通。

白いゴム(パンツのゴムではない)を車体の左右に大量に張り巡らせエネルギー源としている。

ゴムによる推進力が弱くなると、モータで車輪を側面を直接回して走る。

特徴的なのはリアカーのような二輪タイプという事。このため操縦者の操縦が重要となる、というのがマシン名の由来。

この白いゴムがデザイン上のアクセントにもなっていて良い。

久留米 パッチンコロコロ号(準優勝)

脚立を利用したフレームと車輪だけのシンプルなマシンを外部のゴムパチンコで打ち出して走る。

名前そのままだが、マシンもパチンコも必要最低限で合理的に出来ておりタイムも早い。しかしその分ここに書く事も少ない。

沼津同様、決勝トーナメントで徐々にタイムを伸ばしていったが、沼津には及ばず準優勝。

久留米のマシン名はこの後しばらくしりとりで続いていく。

パッチンコロコロ号(1988年)→コロコロスットン号(1989年)→スットンノビノビ号(1990年)→ノビノビ久留久留号(1991年)→久留久留ペッタン号(1992年)

津山

マシン名は不明。形状記憶合金をニクロム線で加熱して縮めエネルギーとする。

しかしニクロム線の熱を効率よく形状記憶合金に伝える事が難しく、マシンを動作させられなかったため大会前日に出場を断念。

大会会場と放送には登場し、お湯をかけて形状記憶合金を縮ませ、マシンが動く原理を説明した。

原理デモだけで、コースは走っていない。これが第1回にして初のエキシビションとも言える。

|