2019年末に確認された新型コロナウイルス (COVID-19)は2020年春には全世界へ拡大し、日本でも4月から5月にかけて緊急事態宣言が発令。

外出を出来るだけ控えるため、オンライン授業、在宅勤務、オンライン会議…等、あるゆるものがオンラインで行われるようになる。

他の教育機関と同様、高専も授業は休止・延期され、その後多くの学校でオンライン授業となった。

例年だと4月末の高専ロボコンのルール発表も緊急事態宣言の真っ只中のため延期され、5月31日開催予定だった学生ロボコン(国内大会)も延期(最終的にオンラインで実施)。

まだルールが発表されておらず始まっていなかった高専ロボコンは中止という選択もあり得たが、度重なる運営側からの延期連絡の文面からは、何とか開催したい意志が感じられた。

そして遅れること2か月、6月26日に今年のルール「はぴ☆ロボ自慢」が発表された。

本来は別のルールが用意されていたはずだが、当然製作が間に合わないし、人を集めるわけにもいかないので、代わりのルールを打ち出す必要があった。

マシンの規模縮は当然として、自由に考えたパフォーマンスを各校から生中継し採点するという、現状の限られた時間で制定・実施するには精一杯で、落としどころに落としたルールと言えるだろう。

「アイディア対決なんだったらもうパフォーマンス大会にすればいいだろ」という、昔からよく皮肉で言われていた内容そのものである。

パフォーマンスの採点は過去のロボコン(1997年「花開蝶来」、2000年「ミレニアムメッセージ」、その他審査員判定など)でもそうであったように、評価基準が不明確という課題がどうしてもつきまとう。

ルールにわざわざ「審査員が主観で点数化する」と明記しているあたりに、運営側もそれが問題になり得ること分かっている節が伺える。

かといって、いつものように何かしら統一された得点基準で行おうとすると、各校で用意するフィールドの精度や環境の違い、時間管理が問題となり、仮に実施した場合の問題の深刻さはこちらの方が大きくなるだろう。

終わってみると、地区間での得点の幅、地区大会と全国大会での得点傾向の違いなど、採点基準への疑問の声がやはり多く出たが、ルール制定側の時間も限られていたかかる状況下では、このルールしか無かったと言わざるを得ない。

今年はオンライン開催というルール自体が特殊で自由度が高いため初めてのことだらけなのだが、他に例年にない点をいくつか挙げると、

・1校最大4チームまでの参加が可能(例年は2チームまで)

・1チーム最低1名で参加可能

・地区大会では優勝相当が最優秀賞

・地区大会では準優勝相当の賞がない

・OB審査員の採用

・リトライがない

・圧縮空気の使用禁止

・自宅での作業にも言及されている

・COVIR-19対策にも言及されている

などがある。また、学校やキャンパスとして不参加でも構わないことが明示されていた。

高専ロボコン自体が強制参加ではないので、これまでも参加しないという選択肢はあったはずだが、今年は学校としてロボコンなどの活動を制限するケースが考えられたため、わざわざ記載したのだろう。

実際、釧路、苫小牧、国際、弓削は学校として参加自体を取りやめた他、1チームだけの参加とした学校も多く見られた。

一方で、通常よりも多い3~4チームで出場する意欲的な学校も続出。これらはいわゆる強豪校に限らず、各校様々な考えのもとに参加したことが窺える。

そして大会本番の撮影も各校で学生自身(あるいはロボット)が行う。

近畿地区では1999年~2001年にマシン紹介映像を自分達で撮ってNHKに送るということがあったが、本番映像自体を撮影するのは当然初めてのことである。

撮影は支給されたiPhoneのみが使用でき、外部マイクのみ接続可能。

これは映像の質の条件を合わせるためということだろう。

しかし通信回線まではそうはいかず、各校の演技場所の回線の強さが本番の映像のラグ等に影響を与える事例は実際に起こってしまった。

そして、これまでのようにロボットの性能だけでなく、撮影技術や本番中の学生達の言動も見ている側のパフォーマンスに対する評価に大きく影響を与えるため、「見せ方」というものにも頭をひねる必要がでてきた。

各チームのパフォーマンスには、大小はあれど総じて見れば過去最も人とロボットの関わりが求められたのではないか。

その点で、今年のテーマはCOVID-19中の単なる苦し紛れとして済ませるられるものでもなく、高専ロボコンの歴史の中で新しいハードルを示したものだったと言えよう。

このハードルは技術的なものではないからロボットコンテストにそのようなものは不要という意見もあるかもしれないが、ロボコンの本質は想像力を育て、ものづくりを楽しむことである。

自分達のマシンをよりよくし、よりよく見せるためにアイディアを出し合うことはずっと行われてきた。

見せ方に想像力を働かせ試行錯誤することも、決してロボコンの本質から外れているとは思えない。

採点の要となる審査員も例年とは異なる。

通常は各地区の大学教員、主管校付近の団体職員、各地区のNHKの部長クラスという3名体制だが、採点の主観を出来るだけ平均化するため審査員を5名とした。

この5名の内訳は、外部専門家2名、競技専門委員2名、OB審査員1名分となっている。

オンライン開催であるため、審査員も各地区の人間である必要はない。

どこの地区大会もほぼ、外部専門家は各地区の専門家と別地区の大学教員、競技専門委員会は別地区の高専教員とNHKプロデューサーという構成になった。

OB審査員も新たな試みである。ともすると単なる配信で終わってしまう今年のテーマに、出来る限り相互参加感を与えるため考えた結果なのではないかと推測する。

各校のOBを1名選出し、自身の出身校以外の採点を行い、OG審査員間で平均化した点が審査員1名分としてカウントされる。

ルールが発表されてから、やたら現役生に食事をおごろうとするOBが各地に大量発生したとかなんとか。

しかし例年のように明確な得点基準があるルールではここまでする必要はないため、OB審査委員が今後恒例になる可能性は低いのではないかと思われる。

各賞は優勝と準優勝の扱いが例年と異なる。

地区大会では優勝相当に最優秀賞が設定され、準優勝相当の賞は設けられなかった。

全国大会では優勝相当が超優秀賞、準優勝相当が超はぴ☆ロボ賞とされた。

その他のアイデア賞、技術賞、デザイン賞、協賛企業賞はいつもどおり。協賛企業審査員もオンラインでの参加である。

全国大会推薦は得点順ではなく、予選と決勝ラウンドを総合的に見て合議し決定される。

採点式であるため、当然、決勝ラウンドに進んだチームが全国に選ばれる傾向が強かったが、必ずしもそうとは限らない。

今年の近畿地区の地区開催順は第1週目。しかし午前中に東北地区大会(9:30~)、午後に近畿地区大会(15:30~)という開催だったので、時間はないものの2番手であった。

オンライン配信はYouTubeとClusterのバーチャル会場で行われた。

初めてづくしのルールであるため、どのような雰囲気、流れになるのか誰も分からない中の初週開催はまさに試金石。

特に午前の東北地区は相当のプレッシャーの中、パフォーマンスにも手探り感が滲み出ていた。

それでも一通りやると、見せ方の良し悪しが見えてくる。

午後の開催までの間に、近畿地区でもナレーションや画面へのフリップやスライドの表示などの導入・改良が行われたのではないだろうか。

このあたりも各校の地力が問われる部分である。

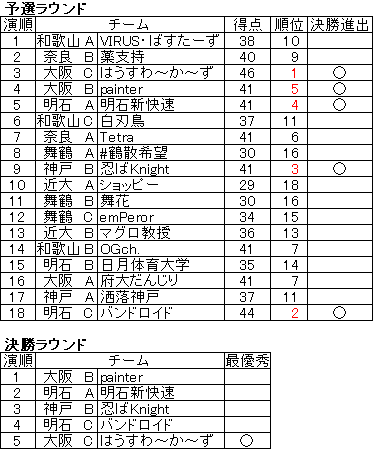

近畿地区の参加チームは舞鶴、明石、和歌山、大阪が各3チーム、奈良、神戸、近大が各2チームで合計18チーム。

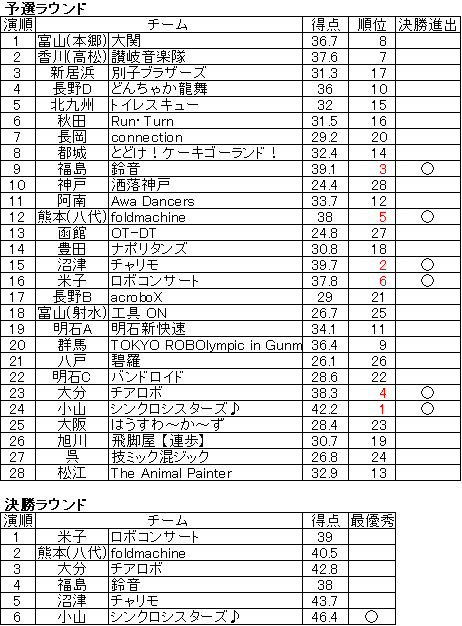

決勝ラウンドに進めるのは予選ラウンドの得点上位5チームである。

オンラインではあるが主管校は大阪府大高専なので、選手宣誓も大阪府大の学生が行った。

解説は2年ぶりに岡山理科大の衣笠教授が帰還し、スタジオからオンライン参加。解説はこれで13回目となる。

パフォーマンス後に専門家ならではの質問を学生に飛ばす様は、さながら学会発表後の質疑応答である。

例年では試合後インタビューはリポーターが「今のお気持ちは?」をするので衣笠先生からの質問はあまり機会がないのだが、今回はリポーターなしなので、先生がポイントを掘り下げてくれて良かったのではないかと思う(一般の方はどう思うか分からないが)。

司会の狩野アナは3年連続3回目。不測の事態も起こる初めてのオンライン開催でも、落ち着いた大会進行とテンプレにおさまらないコメント力は見事。

もはや近畿大会に欠かせない存在と言っても過言ではないだろう。個人的には来年以降も是非お願いしたい。でもタージンもずっと待ってる。

予選ラウンドでは示し合わせたように41点が続出し、3位が6チームという事態になった。

決勝ラウンドに進めるのは5チームなので、この6チームにの中から3チームを選ばなければならず、休憩中に審議が行われた。

この6チームの中の最終順位は明確には示されなかったが、休憩後の順位表の各チームの並びを見ると、明らかに6チームで順位付けをして並べた後が伺えた。

確認できたのは神戸B、明石A、大阪B、奈良Aという順。従って、上の結果表では奈良Aまでの順位をこの並びとし、和歌山Bと大阪Aは同率7位として記載している。

予選ラウンドの平均得点は37.9点だった。決勝ラウンドは審議で各賞が決定するため、得点は出ない。

そして結果は、パフォーマンスの盛り上がりから多くの人が確信したであろう、大阪Cが最優秀賞に決定した。

大阪の近畿大会優勝は、2006年「ふるさと自慢特急便」の優勝(あーむすとーんろ→んぐ)以来14年ぶり4回目。

2013年~2018年の6年に及ぶ全国ブランクの後、2年連続の全国出場を成し遂げた。大阪の全国出場はこれで15回目となる。

14年ぶりの地区大会優勝は、近畿の過去の歴史の中では最長のカムバック。これまでは神戸の12年ぶり地区優勝(2014年)が最長だった。

なお近畿で地区優勝から最も時間が空いているのは意外にも舞鶴で、2003年「鼎」以降、8回全国大会に出場しているものの優勝はしていない。

仮に来年優勝すれば18年ぶりとなる。

全国推薦は明石Cと神戸A。明石も神戸も最近はほぼ毎年ベスト4以上に残っており調子が良い。

明石は3年連続10回目の全国で、3年連続は同校として初となった。

更に明石Aも競技委員会推薦で全国出場。競技委員会推薦は近畿地区では初。これで今年の近畿地区は3賞が全て全国に出るということになった。

神戸の全国は2年ぶり10回目。決勝ラウンドに残った神戸Bではなく、予選ラウンド敗退の神戸Aの方だったため、本人達も驚き戸惑いも少し見せていた。

明石と神戸はそれぞれアイディア賞とデザイン賞を受賞し、これもそれぞれ2年連続の受賞である。

また、明石は技術賞も受賞(アイディア賞とは別チーム)。

同校から3賞(アイディア賞、技術賞、デザイン賞)を複数獲得することはあまりない。

過去の近畿の例では、1998年に熊野(現近大)が技術賞とデザイン賞を、2010年に奈良がアイディア賞と技術賞を受賞している。

近畿地区では約10年に1度の珍しさと言えるだろう。

近大は全国ブランクを14年に更新。このブランクは現在全国で4番目。これまでは沼津と同率で並んでいたのだが、今年沼津が地区優勝したため単独での4位となった。

地区大会恒例のエキシビションは当然ながら今年はなしだった。

大会はオンライン配信だったので、大会映像そのものがYoutubeにそのまま残っている。

テレビでの番組放送では、この映像に各校で撮影したマシンの説明映像が少し加えられていた。