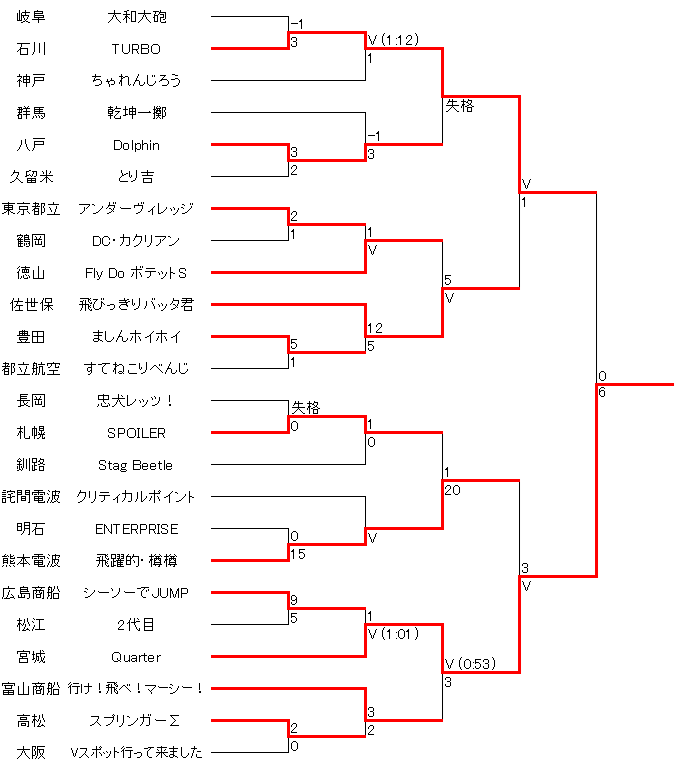

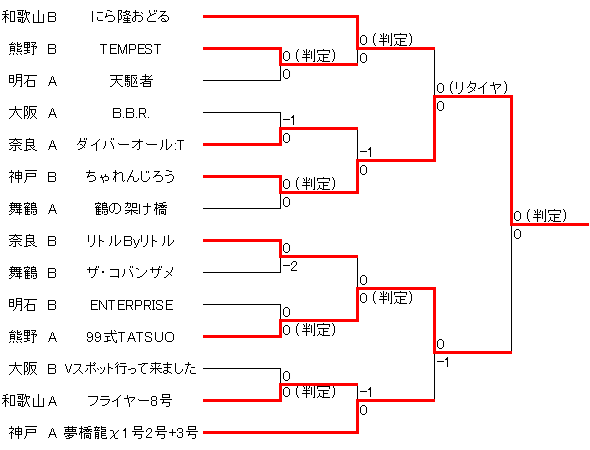

全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

スタートゾーン横の台座に置かれた箱(ゆうパック)をマシンが取り込み、

奥行3m、高さ70cmの山型の障害(ジャンプゾーン)を飛び越えてその先のフューチャーゾーンに渡り、そこにあるポイントゾーンに箱を置いて得点を競う。

ポイントゾーンは1点、3点、そしてVスポットがあり、いずれかに得点した後にVスポットに箱を置くとVゴールとなりその時点で勝利。

マシンは分離可能だが、分離してジャンプゾーンを飛び越える場合はその手前の60cmも進入禁止となる。

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

ついにこの年が来てしまった。

近畿地区が低迷していた2000年前後、その底辺を極めたのがこの1999年である。

どれくらい底だったかというと、14チーム中ただの1台も1点すら取れず全試合が判定。

更に違反による減点が続出し大会平均点は0どころかマイナス。

内容を見ても、マシンと箱をフューチャーゾーンに送ることができたのは1台のみ。

マシンのみをフューチャーゾーンに送ったのが1台。

箱のみをフューチャーゾーンに送ったのが1台。

その他、箱の取り込みだけが出来たのが4台。

というように、飛ぶ競技なのに殆どのマシンは飛ぶ以前であり、半分のマシンは試合で何のアクションも出来なかったのだ。

ところが判定基準は試合内容ではなくバッテリー容量の小さい方だった(厳密には電力量。省エネルギーセンターが協賛していた為、エコ重視の思想。ルールにも明記されていた。)ので、全く動かないマシンでもバッテリーが小さければ勝ち進んでいった。

このため、スタートゾーンにミニ四駆を置いておけば優勝出来たと言われている。

これは見ている方も、やっている学生もやるせない。

私も当事者の1人だったので、いや何て言うか、すいません。

近畿大会出場マシン

なぜこのようなことになってしまったか。一番の理由は、ルールが難しすぎた事だ。

分離可能とはいえ、実質3.6mの障害物を飛び越え、更に1m弱の高さからの落下に耐えるマシンを作らなければいけない。

更に箱の取り込みとスポットへの得点をこなすのだから設計は複雑になる。

これまでの高専ロボコンのルールは基本的に得点方法か移動方法のどちらかにアイディアが求められてきたが、この年のルールではその両方に大きな課題が設定された。

タイヤを付けたフレームの上に機構を載せれば何とかなった時代とは明らかに変わってしまったのだ。

なお、今も毎年言われている「今年は過去最も難しいルールと言われています!」はこの頃から言われていたので、もはやボジョレーヌーボー並みに枯れ果てているのだが、それでも年寄りは毎年楽しみにしている。

この難関ルールがよりにもよって地区大会第1週目の近畿地区と東海北陸地区大会に襲いかかった。

当時の東海北陸地区は、豊田、福井、岐阜、富山商船(射水)など全国でも毎年結果を残していた強豪校がひしめいており、全国で最もレベルの高い地区の1つだった。

その東海北陸すら、優勝した富山商船以外どこも得点出来なかった(その富山商船も1点を1回取れたのみ)のだから、ルールの難しさを推して測るべし。

一方の全国最弱の近畿地区はひとたまりもない。

前日にテストランが出来たチームは全体の2/3に過ぎなかった。他はそれどころではなく、まだ作っていた。

この時点でまともに試合が出来そうな動きを見せたのは1チームのみで、その他のチームはテストランが出来ても飛ぶ以前の状態。かつ一晩経って改善する見込みもなかった。

あまりの酷さに近畿大会の成立そのものが危ぶまれたため、運営側から以下のルール変更が打診された。

この年、近畿地区ではマシン紹介VTRを自分達で事前に撮影してそれをNHKに渡すという試みが新たに こんな大会でも、最後は優勝すべきマシンが優勝して収まった。それが神戸 ちゃれんじろう。 テストランで全チーム中唯一まともな動きを見せ、Vゴールも決めた。 関係者全員が「もうこいつが優勝でいいだろ」と思っていたものの、大会ではトラブル続きで得点には苦戦。 バッテリー容量による判定で勝ち進んだが、準決勝ではついにマシンをフューチャーゾーンに飛ばし、まともに使える映像を提供した。 同時にこのシーンを見て観客はようやく今年のルールが物理的に成り立つことを理解したのである。 しかし決勝はまたしてもバッテリー判定で、ここに伝説の0点優勝が成し遂げられた。嬉しないわい。 それでもちゃれんじろうが一番まともであることはもはや会場中の誰がどう見ても明らか。 「優勝すべきマシンが優勝した」と観客も運営も対戦相手も他校もみんな胸をなで下ろしたのだった。 神戸の地区優勝は1994年「スペースフライヤー」の乳母車以来5年ぶり2回目で、全国は3年ぶり4回目となった。 全国推薦は大阪 Vスポット行ってきました(技術賞)と明石 ENTERPRISE(アイディア賞)。 Vスポット行ってきましたは、近畿大会でマシンのみをフューチャーゾーンに送り込めた1台。 その実績と技術力、そして動けば高速Vゴールが可能な潜在能力を買われての全国推薦だ。大阪は3年連続4回目の全国大会出場。 ENTERPRISEはプロペラによる自立飛行を目指したマシン。大会では浮き上がることはなかったが、意欲と技術が評価された。明石の全国は3年ぶり3回目。 司会は1996年以来3年ぶりに帰ってきたタージン。ここから2003年まで5年連続での司会となる。 動かないマシンに対しては「今のお気持ちは?」「残念でしたね」などのテンプレではなく、 「テストランでは動いてたやろ。一体何があったんや!」と問いかけることでフォローしつつ話を引き出す。上手い。 「今の気持ちは?」というざっくりしたテンプレ質問には戸惑ってしまうが、「原因は?」と聞かれれば途端に喋り出すのが高専生である。 この史上最悪の近畿大会がどん底の雰囲気にならなかったのは、ひとえにタージンのトークスキルがあってこそだった。 審査委員長は京大 助教授の大須賀先生が初登場。大須賀先生は2007年から2010年にも近畿大会の審査委員長を務めている。 昨年の田所先生は翌年から復活する。 そしてこの年は熊野高専としての最後の参加年となった。2000年度から熊野工業高等専門学校は近畿大学工業高等専門学校に改称し、以降は近大の通称で呼ばれることとなる。 また、この年から電気事業連合会が協賛に加わった。これから、2010年まで12年間協賛として高専ロボコンを支えてくれる。 電気事業連合会の特別賞は、地区大会では各地区の電力会社の名前が付けられていた。近畿地区であれば、関西電力賞である。 全国大会ではその総本山、電気事業連合会賞という名前だった。 これまで協賛だったNECは特別協賛という位置づけになった。特別協賛と協賛では、要するに支援の度合いが違うわけだ。 しかしNECの特別賞はこの1999年しか確認されていない。 この頃はインターネットで高専ロボコンの情報を発する人・組織も殆どなく、特別賞は大会に出場した人しかその存在を知らなかったのである。 少なくとも2000年以降はNECの特別賞は無かった。もっとも、NECの協賛も2001年で終わってしまうのだが。 省エネルギーセンターも新たな協賛者となったが、こちらはこの1年限りだった。

舞鶴A 鶴の架け橋

舞鶴にある舞鶴クレインブリッジという鶴をイメージした吊り橋(斜張橋)をイメージしたマシン。

マシンを横から見ると縦の二等辺三角形になっており、前後に橋が展開して箱の台座とフューチャーゾーンをつなぐ。

その橋の上を子機が渡って箱を取り込み、フューチャーゾーンに渡って得点する。橋のフレームは綺麗なトラス状に肉抜きしてあり、上には折鶴が載せてある。

子機には斜めにベルトコンベアが1対取り付けられており、箱を左右から挟んで持ち上げVスポットに置く。 1回戦では神戸 ちゃれんじろうと対戦。台座とジャンプゾーンの間までは移動できたが、橋を開くウインチが動作せず、その先の動きが出来なかった。 バッテリー判定で敗退。 舞鶴B ザ・コバンザメ

親機のローラーで箱を飛ばした後に、同じローラーで子機も飛ばしてフューチャーゾーンに送り込もうというマシン。

親機と子機は最初から完全に分離しており、操作するのは小さな子機の方。

まずはスタートゾーンから箱の台座に板を渡し、子機が移動して箱を掴む。

そして親機は自動制御でジャンプゾーン手前まで移動(恐らく子機が親機に付いているスイッチを押すと移動する)し、親機に付いた4つのローラーの回転が始まる。

子機は箱をローラーに押し込んでフューチャーゾーンに飛ばし、その後子機自身もローラーに突っ込んで飛んでいく。これがマシン名の由来だ。

そのため、子機の両サイドにはローラーに当てるための板が取り付けられている。

ローラーの回転は相当強力で、子機とローラーが接触する時には火花が飛び、子機が撃ち出される際には一瞬煙も吹き上がっていた。

試合中には飛べなかったが、試合後のデモでは子機をしっかりフューチャーゾーンまで飛ばせるところを見せてくれた。

飛行中の姿勢制御は特になさそうで、ちゃんと着地できるかは運次第といったところだろうか。

親機には当時のロボコンマスコットキャラの卵ロボットが装飾として取り付けられていた。 近畿大会前日のテストランでバッテリーケーブルが燃えてスモークしたのだが、これが番組映像にもしっかり使われてしまった。 急遽自動車の充電ケーブルで代替し試合に出場。 1回戦では箱は取り込めたものの、自動制御で親機が停止せずジャンプゾーンに衝突してしまい-1点。 更に、神の手でマシンの位置を戻したため合計-2点。 ロボコンでマシンに触れてはいけないのは当然のこと(ましてこの頃はリトライが無かったので、スタート後は一切触れられなかった)だが、人間焦ると咄嗟に出てしまうこともある。 仮に負けても動くところを見せられるようにしたかったのだろう。 結局、相手は微動だにしなかったが、減点-2-0で敗退。 しかしこの年の近畿大会で数少ないマシンが飛ぶシーンを提供してくれた功績は大きい。 明石A 天駆者

マシン名の読みはスカイランナー。マシン前部に取り付けられた小さな三角形のジャンプ台をジャンプゾーン手前で切り離して設置し、これを使ってフューチャーゾーンへ飛ぼうというアイディア。

ラジコンを改造して作られたマシン本体にはサスペンションが付いており、着地の衝撃を和らげる。

箱は2つ取り込むようだが、方法は不明。かなり小型のマシンなので、台座の箱を落としてから取り込むものと思われる。

足回りの動きはかなり速いが、ジャンプ台が幅も奥行も短く、しかも急なので、3mのジャンプゾーンを飛び越えることはできなかっただろう。

コントローラにはゆうパックを使っていた。 1回戦の初戦に登場。操縦者はガチガチに緊張しており、タージンが緊張をほぐそうと気遣いインタビューをしていた。 スタート後にジャンプゾーンて前でジャンプ台を倒して設置したが、マシンから切り離せずそのままタイムアップ。判定で敗退した。 明石B ENTERPRISE(アイディア賞、全国出場)

飛行マシンはロボコンにおける夢の1つである。完全飛行マシンは1995年「ドリームタワー」で八代 ガガンボなどが実現させた。

そして1999年。Jump To The Futureというテーマに対して、動力による完全飛行を目指すチームが現れた。それがこのENTERPRISEだ。 ケージに入った4つの大型プロペラに、細角パイプで細かく組まれたフレーム、そしてこの格好いいマシン名。 「おぉ!確かに飛びそう!」ピットで初めて見た時もそんな第1印象を受け、是非飛んでいるところを見てみたいと思った。 しかし試合やその後のイベントでも飛ぶところは終ぞ見ることは叶わなかった。 実際には飛べたらしいのだが、やはり飛ぶには必要バッテリーが大きく、制限重量以内では不可能だったらしい。 なんと飛行マシンなのに大会前日の計量で制限25kgのところ32.25kgと7.25kgオーバー。1個9kgのバッテリーを2つ載せており、これを1つ外さざるを得なかった。 (この頃のルールは有線操作で、バッテリーは操縦者が鞄などに入れて背負っていた) この時点で試合中の飛行は無理だったのだ。また、飛行中の姿勢制御が不完全であまりに危険なため、オフシーズン中のイベントでも「飛ばなかった」と聞いている。 スタート時点では4つのプロペラは垂直に垂れ下がっており、プロペラの回転で水平に起き上がるようになっている。 プロペラは個別に回転制御できるようになっており、飛行制御もこれでやるはずだったのかもしれない。 飛ぶマシン本体は車輪の付いた台座に載っており、最初はこの車輪で移動する。 箱の取り込み方法は不明。その後、プロペラを水平に上げて回転させ、台座から浮上してジャンプゾーンを超えるというのが想定された動き。 全国大会に向けた改造で、プロペラを水平に上げるためのモータが追加された。また、本体フレームやコントローラも全て作り直されていた。 近畿地区大会1回戦では、移動用の車輪が動かなかったためプロペラを回して動こうとしたができず、強く回転させたところケージに接触してプロペラがぽっきり折れてしまった。 相手の熊野 99式TATSUOも動けなかったが、バッテリー判定で熊野の勝利。 ENTERPRISEは1回戦敗退だったが、アイディア賞で全国大会推薦となった。 全国大会では1回戦で熊本電波 飛躍的・樽樽と当たり、またもやスタートゾーンから出られず敗退。 奈良A ダイバーオールT

奈良高専からくり同好会のマシン。確かこの頃は、奈良のチームは片方だけからくり同好会だった記憶。

からくり同好会も発足して間もなく、メンバーは全員1年生の若いチームだった。 マシンはそびえ立つ2本の塩ビパイプが特徴。箱を取り込んだ子機がこのパイプの間を上に登っていき、パイプを倒しつつ子機を切り離してフューチャーゾーンにダイブしようというアイディア。 パイプを倒しながら子機を切り離すにしてもタイミングが非常にシビアで、前方向の力も小さいので少々無理のあるアイディアだっただろう。 NHKの動き説明CGもかなり不自然に動きをしていた。 箱は熊手のようなアームで引き寄せて取り込む。カムで前後に動く吸盤も持っているが、これはどう使うはずだったのか。 マシン名の由来は、公式にはメンバー全員の背がtallだからということになっていたが、実際にはメンバー全員が某ゲームTにハマっていたためという話も。 1回戦は箱の取り込みまでは良かったが、子機を上昇させている間にタイムアップ。相手の大阪 B.B.R.が減点で-1点だったため勝利。 2回戦は神戸 ちゃれんじろうと対戦。箱を取り込んでジャンプゾーン手前に移動したところ、勢い余ってマシンがジャンプゾーンに文字通りダイブしてしまった。 減点をとられ-1-0で敗退。 奈良B リトルByリトル

気球型の飛行マシン。透明のポリ袋にヘリウムガスを入れ浮力を得ている。

マシンの機構部のフレームは極めてシンプル。これに移動用のファンが2つと、箱を掴むためのアーム、移動用のモータと車輪が付いている。

試合では白い箱が付いていたが、これが何なのかは不明。 1回戦では全く動かずスタートゾーンから出られなかったものの、相手の減点で勝利。 2回戦は移動用の足回りで箱の台に接近したがそこまで。0-0だったが省エネルールで敗退。空を飛ぶ姿は見せられないまま終わってしまった。 和歌山A フライヤー8号(芸術賞)

これまた独特なマシン。遊園地の回転ブランコのような形をしている。

ブランコに相当する長いアームがマシンの四方に吊り下がっており、その先端で箱をついばむようにして保持する。

この保持機構、どうも輪ゴムで閉じ方向のテンションを与えた2つの棒を箱の隙間に差し込むようで、長いアームの先端ということもあり取り込みが非常に難しい。

箱を取り込んだら、長いアームを開いてマシン本体ごと回転させながらアーム先端部だけを切り離し、遠心力でフューチャーゾーンに送り込む。

切り離されるアームの先端にはプロペラも付いており、浮力を稼ぎつつ、この部分がマシン扱いになるのだろう。

(ルールでは「マシン」が箱を得点ゾーンに移動させなければ得点にならない)

マシンにはトラテープがデザイン代わりに貼ってある。これは翌年の「にら隆昇る!」にも引き継がれていた。

また、4つの長いアームの脇の部分にはフランス国旗色の幕を仕込むなど、全体的にデザインに凝っているマシンだった。 1回戦ではスタートと同時に先端が1つ落下。箱をついばもうとしたがハンド部分は閉じており取り込めないまま試合終了。バッテリーで勝利した。 2回戦も動き出した途端に1つ落下。動きは軽快なのだが、それが仇になっていたのかもしれない。 今度はハンドはちゃんと開いており、箱を1つ一瞬持ち上げられたもののすぐに落としてしまった。 この間、操縦者がマシンに接触してしまったため減点1となり、-1-0で敗退。 現実性と実現力は置いておいて、色々なアイディアが出たことは重要である。 このAチームは全員1年生で、Bチームは全員初心者。和歌山におけるロボコン体制の転換点だったのかもしれない。 しかし翌年は近畿地区優勝するのだから驚愕である。 和歌山B にら隆おどる

にら隆(たかし)という不思議なネーミングは、メンバーのあだ名から取られたらしい。

この「にら隆」シリーズは2002年まで4回も続いたので、余程人気者だったのだろう。

メンバー全員がロボコン初参加で製作には非常に苦戦したそうだ。 マシンは親機子機の橋型。橋を下から支えるアームを前に伸ばした後、スロープ状の橋を上から展開する。 子機へは親機に備えられたアームとハンドで箱を2つ取り込む。そして子機は親機最上部から橋を滑り降りてフューチャーゾーンに渡るというもの。 近畿大会は初戦シードで2回戦から登場。足回りが動かず、何か動きを見せようとしたのか、スタートゾーンで橋のアームを展開したところワイヤーが切れてしまった。 それ以上は動けず、スタートゾーンから出られないまま試合終了。しかし省エネルールで勝利した。 準決勝の神戸 ちゃれんじろう戦でも橋を展開したが、やはり足回りが動かず、この時点でリタイアを宣言した。 リタイアというものはルールで定義されていないためどのような効力があったのかは不明だが、恐らくその場の審判の判断で自己敗退申告として処理されたのだと思われる。 高専ロボコンにおいて試合中に自ら敗退を宣言することは非常にまれであり、勇気ある行動として今も語られることがある。 (メンバー全員がロボコン初参加だったからというのもあるかもしれない) フューチャーゾーンに子機を飛ばした神戸が減点で負けそうになったため勝ちを譲ったという話もたまに見られるが、実際には神戸が飛ぶ前にリタイアを宣言しており、試合得点も0-0だったので、前半部分は誤りである。 大阪A B.B.R.

子供用自転車のタイヤのような巨大なローラーをぶん回し、板状の子機をフューチャーゾーンに送り込む打ち出し型。

親機に付いた可動式の吸盤で箱を取り込み、子機に積み込む。

箱を子機に載せるとロックがかかるようになっていたが、これがあまり強くなく、テストランでは箱を置き去りにしてマシンだけ吹っ飛んでいく様子が見られた。

子機の左右には板が付いており、これを左右2対のローラーで縦に挟み込んで打ち出す。

コントローラは子機にはつながっておらず、フューチャーゾーンに渡った後は自動制御か?どのような制御をしていたのか気になるところ。

去年に続いて親機はオムニホイールを使用している。 メンバーは全員5年生ということなので、卒研チームの模様。この頃の大阪は、片方が卒研チーム、もう片方がろぼっと倶楽部チームだった。 しかし卒研チームもろぼっと倶楽部OBが大半ということも多々あった。 1回戦では近畿大会で初めて箱を取り込んだチームとなった。しかし打ち出しは出力が足りず、1.5mほど飛んで子機がジャンプゾーン手前の坂に落下した。 マシンを飛ばしたものの、ジャンプゾーンに触れたため減点-1。相手は0点だったため敗退となった。 操縦者によれば、出力不足は「予想していたことが起こった」とのこと。 大阪B Vスポット行ってきました(技術賞、NECグループ賞、全国出場)

遊び心満点のネーミングの割に、まともに動けば全国優勝も夢ではないとんでもないポテンシャルを秘めていたマシン。

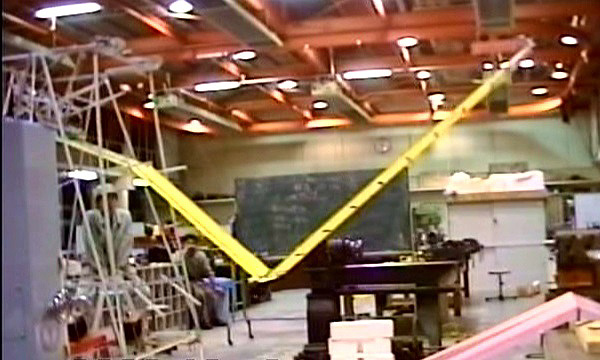

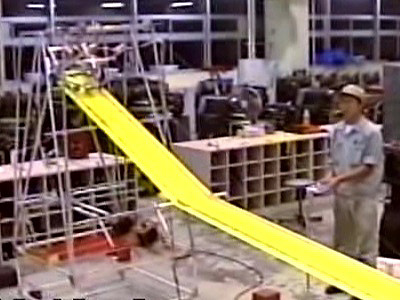

試合開始後、スタート地点からジャンプゾーン上空まで達する6mの長い水平の橋が展開。

ここまでは都立高専のアンダー・ヴィレッジとも似ているが、Vスポット行ってきましたはここからが強烈。

箱の台座にアーム兼レールが倒れ込み、箱を1つ引っ掛けて橋の下まで引き込む。リフトが箱を持ち上げて橋と同じ高さまで上がると、そこは子機の箱を持つハンド部分。

子機への箱の取り込みが高速かつ自動で行われてしまうのだ。ハンドは自転車のペタルのようなカムになっており、これを回転させることで箱を保持する。

あとはビッグタイヤの子機が橋を走ってフューチャーゾーンへ。橋には子機を直進させるためのガイドレールが付いている。

フューチャーゾーンに渡った子機は、Vスポットの上でペダル状のカムを回転させる。

これにより、箱がVスポットに接地→カムで持ち上げられる、を繰り返すので、即座にVゴール条件が達成されVゴールを決めることができる。

一番の見せ所である橋はなんと大会3日前の夜にギリギリ完成。大喜びするメンバーの様子が映像に映っていた。 大阪府立高専ろぼっと倶楽部のマシン。操縦者は1997年「花開蝶来」の大阪 浪速5秒前などで毎年操縦者をしていた方の弟さん。 弟さんも今後毎年操縦者を務めていくこととなる。大阪としては、6年連続全国の3年目。近畿地区全体のレベルは低かったが、その中でも技術的には安定していた。 1回戦、橋を展開して箱取り込みアームも倒れたが、取り込み機構が動かず。子機だけをフューチャーゾーンに送り込んだ。省エネルールで敗退。 しかし近畿大会でも全国大会でも箱の取り込み機構がうまく動かず、その実力を発揮することなく終わってしまったあまりに勿体なさすぎるマシンだった。 神戸A 夢橋龍χ1号2号+3号(関西電力賞)

マシンが箱を持ってフューチャーゾーンを超えたのが1台、マシンだけ超えたのが1台、箱だけ超えたのが1台、というこの年の近畿大会において、箱だけフューチャーゾーンを超えたのがこの夢橋龍。マシンが箱を持って超えたのは神戸B ちゃれんじろうであり、この年の神戸は近畿の中では健闘していた。メンバーは8人で、3年生と2年生が中心のチーム。 昨年の双頭龍に続く龍シリーズ第2弾。龍が好きな昨年のリーダーが「夢恐竜と書いてドリームザウルスって読むのはどうや?!」と言った後に、「橋型マシンだから恐(キョウ)を橋(キョウ)にしては?」という意見があり、そちらが採用されたために読みはドリームザウルスにはならなかった。 更に、文字数制限12文字を出来るだけ埋めてやろうという無駄な努力で後ろの文字が追加された。1号は橋を展開する親機、2号は橋を滑り降りる子機、そして3号は操縦者である。3号が重要。校内選考会の時点ではスロープという仮称だった。 アイディア自体は、親機がスロープ状の橋をかけて、子機が滑り降りるというシンプルなもの。 橋はプラダンの板にアルミアングルのレールを2本取り付けたもの。 最初は親機の前側面にV字型に折りたたまれており、ワイヤーを巻き取って展開する。

ワイヤーは親機の上部のモーター軸から橋の先端とV字の先端の2か所につながっており、先端はワイヤーを繰り出しつつ、V字先端は巻き取ることで橋を展開する。 この時2つのワイヤーの巻き取り長に差があるため、それぞれの軸径を調整している。 なお、設計ミスで橋の長さが足りなかったため、先端に30cmほど橋を折りたたんで(高さ制限を満たすため)追加している。 また、フューチャーゾーンに渡る子機のため、橋の先端裏側にフックを付けて操作ケーブルを引っ掛けている。 橋が展開されると自然にケーブルもフューチャーゾーンまで渡るという仕組み。 箱は親機が伸縮アームで取り込んでフューチャーゾーンの向こうへ射出する。伸縮アームはいわゆるロジャーアーム方式。 箱の台座の正面まで回り込んで、箱の奥までアームを伸ばして3つ取り込む。箱はコンベアで反対側のビッグタイヤローラーまで送られて撃ち出される。

子機はスタート時点で親機の一番上にセットされており、橋の展開後に位置エネルギーで滑り降りてフューチャーゾーンへ渡る。 子機には移動用の駆動輪と、橋のレールを転がるための内輪があり、このうちの駆動輪に付いた棒を親機に引っかけて保持している。 子機の車輪を回すとそれが外れて橋を滑り出す。アクチュエータを削減するための涙ぐましい努力だが、試合ではそれが仇となってしまった。 子機はできるだけ簡素かつ軽量に作ったため、着地衝撃吸収は車輪のスポンジを厚くしただけ。 箱を掴むハンドは箱の側面だけでなく角も持てるようになっているのが特徴。むしろ角持ちを一番に想定している。 フューチャーゾーンに転がった箱に対して子機のハンドが箱側面を持てるよう位置取りをするのは大変だろうということで、 どんな角度でも取りあえず子機が箱に対して突っ込めば掴めるようにハンドを工夫した。 実際、他地区や全国大会でも箱に対する子機の位置取りに苦労しているマシンが多く見られたため、このアイディアは有効だったと思う。

近畿大会は1回戦シードで2回戦から。箱を3つ取り込もうとするが、2つ目以降が引っかかったためそのまま1つだけ取り込んで撃ち出しへ。 これを成功させたが、橋を展開するまでの時間はなくタイムオーバー。相手がマシンに触れて減点していたため勝利。 準決勝ではスタート直後に子機が親機内で発進。コントローラにおいて親機と子機の駆動輪のスイッチが隣接していたため、操縦者が親機のつもりで誤って子機の駆動輪を操作してしまったのだ。 上述のとおり、子機の駆動輪が回ると子機が発進するようになっているため、この時点で親機との接続も外れて最早打つ手なし。 安全設計とインターフェース設計の不足の最たるものである。 しかも子機が橋をフィールド外上空に押し出したため、減点1となってしまい-1-0で敗退。 手元に残っているルールではフィールド外に「接地」すると減点と書かれているものの上空に関する規定は無かったのでこの減点も不可解なのだが、大会当日までに知らない間にルールの変更があったのかもしれない。 近畿大会ベスト4と、箱を飛ばした功績で関西電力賞。 神戸B ちゃれんじろう(優勝、省エネルギーセンター賞)

0点で地区優勝を成し遂げた伝説のマシンにして、本年の近畿大会の救世主。

難易度の高いルールと地区第1週というスケジュール制約の中で、唯一全てのアクションを通しで実行し得る完成度まで仕上げてきたのは驚嘆に値する。

しかもチームメンバーはたったの4人。5年生のリーダー(去年のりべんじろうと同じ)以外は2年生2人と1年生1人というアンバランス構成なのに、

「うちはこれだけでもできるからAチームに人数まわしなよ」と言って、実際、人数倍のAチームよりも早くに完成させてしまったのだから全くもって神戸のカリスマリーダーである。 りべんじろうと同様、骨格部以外を削ったベニヤ板をメインフレーム兼外殻の大部分に使用する独特の構造をしている。 マシンカラーはモスグリーンで、ベニヤ板もアルミフレームも丁寧に塗装されている。 製作中は「なぜモスグリーン!?」と皆思っていたが、大会前には慣れ親しまれており、モスグリーンは神戸の流行語となった。 フューチャーゾーンに飛んでいく子機(コントローラと繋がっているので、メンバーはこちらを親機と呼んでいたが)もアルミフレームとプラダンを組み合わせた準モノコック構造になっており、 マシン全体としてフレームに特徴のある作りだった。 この辺りは1995年「ドリームタワー」のBRÜNHILDEから続く当時の神戸の伝統でもあった。 マシンは親機子機によるアンダースローカタパルト型。カタパルト部分は横から見ると対面式ブランコのような平行四辺形リンクになっており、かご部分に乗った子機が横方向に飛んでいく。 動力はゴム巻き取り。平行四辺形リンクの前方フレームにつながったゴムをゆっくり約30秒かけて巻き取る。 巻き取り用の大きなモーターは左右2つの長いアームの先にそれぞれ1つつあり、スタート時点ではアームはマシン上部に立っている。 巻き取り時にはこのアームを後ろに倒し、その位置エネルギーもゴム動力の一部に加えるようになっている。 アームはマシンを地面に固定するためのアウトリガーも押さえつけ、発射時のズレを防いでいる。 カタパルトの親機は前述のとおりベニヤ板フレームを左右2面に使用し、その間を細いアルミフレームで接続している。 カタパルトと親機はボールネジで固定されており、これを回すことで接続が外れてカタパルトが作動する。

箱の取り込み機構は子機に付いているメジャー。 このメジャーは子機内のコンベアの役割も果たしており、スタート時には子機の中から親機の外まで伸びていて、これを箱の上に倒して引き込むことで子機の中に箱を3つ取り込む。 近畿大会ではこのメジャーが倒れる際に曲がってしまうことがあったため、全国に向けて改良されていた。

子機はカマボコ型をしており、上下逆さで親機に収まっている。このウレタンカマボコは起き上がりこぼしになっており、ジャンプゾーンに投げ込まれて転がった後に駆動輪面が接地する。 横方向で投げられて転がるため、子機には予め数回ケーブルが巻いておき転がりながらほどけるように工夫してある。 ルールではケーブルはマシンの1m以上の高さから出ている必要があるため、ここで1mのアンテナが立つ。 後は得点ゾーンまで移動し、メジャーを更に引き込んで箱を押し出して得点する。 子機の片側にはインボリュート曲線状のフレームがあり、これを地面に押し下げることで子機を傾けてVスポットに箱を置くことができる。

この子機のメインフレームは1枚もののアルミ板で、これ曲げてフレームを構成しつつ、残りの部位にプラダンを使って軽量な筐体を実現している。 他の多くのチームが自動車用バッテリーやラジコンバッテリーを使う中、ちゃれんじろうはパック型のニッカド電池を使っており、近畿では最も小さかった。 奇しくもこれがポイントとなり近畿大会を制することになったのだが、設計思想としては子機にバッテリーを積むため出来るだけ軽くしようということだったのだろう。 これをコントローラからリレーで制御している。親機も同じバッテリーで動かしていたため、ゴムの巻き取りにはかなり時間がかかってしまっていた。 近畿大会1回戦は箱を取り込むメジャーが曲がってしまい先端が箱に引っかからず、バッテリー判定で勝利。 2回戦は箱をうまく取り込めたものの、発射機構のゴムを引っ張るモータかワイヤーに故障があり巻き上げることができなかった。相手が-1点だったため0点で勝利。 準決勝の和歌山 にら隆おどる戦は最もスムーズな動きを見せ、ついに子機をフューチャーゾーンに飛ばすことに成功。 会場の盛り上がりは最高潮に達したが、その後子機は微動だにしない。飛んでいった拍子でケーブルがコントローラから抜けてしまったのだ。  タージン「彼は今飛びすぎたんです!」「これガムテープで貼っとくとかなかったんかいな」 ケーブルコネクタはジャンプゾーンに落ちていたが、その手前60cmは操縦者も侵入禁止のため拾ってつなぎ直すこともできない。 (過去にはケーブルが抜けた場合マシンに触れなければつなぎ直しができた) 最高の盛り上がりに最高のオチが付くあたりさすがの近畿地区である。 この試合結果は0-0だったが、相手の和歌山がリタイアしたため判定なしで神戸の勝利となった。 そして決勝戦、またしてもカタパルトのゴム巻き取り機構にトラブルがあり得点ならず、バッテリー判定で勝利し優勝。 本人達は勿論不完全燃焼だったが、見ている側はちゃれんじろうが優勝して本当に良かったと口々に言い合っていた。(他校やNHKだけでなく一般観客の人にも言われた。) 全チーム中最もバッテリー容量が小さかったため、省エネルギーセンター賞にも該当した。 全国改造ではケーブルが抜けないようしっかり固定。地区優勝のため1回戦はシード。 2回戦の相手は石川高専 TURBO。なんとこのマシンも全国大会1回戦でフューチャーゾーンに飛んだ際に、コントローラからケーブルが抜けてしまっていた。 ケーブル抜け同士の対決となったが、このTURBOは全国準優勝まで上り詰める高速マシン。ちゃれんじろうがジャンプを見せる前にVゴールを決められ敗退となった。 熊野A 99式TATSUO(準優勝)

熊野から近畿大会会場の大阪寝屋川まで車で5時間かけてやってきた熊野高専。Aチームのメンバーは全員5年生。

1998年の98式光秀から始まった○○式△△(○○は年、△△はメンバーの名前)というネーミングを引き継いでいる。

しかしこのTATSUO氏はどうやらこのチームではなくBチームのメンバーの模様。 マシンは親機と子機の分離型で、子機が最初親機の下に収まっており、スタートすると中から出てくる。 子機はキューピー人形の付いたアーム(キューピーよかったんやこれ)を振り回して台座の箱を落とし、チリトリ状の機構ですくい上げて取り込む。 親機は地面からジャンプゾーン上空に達する上り坂のスロープに展開し、この上を子機が走ってフューチャーゾーンに渡る。 子機の足回りフレームは全体がサスペンションになっており、後輪もビッグタイヤで衝撃吸収は入念。 1回戦、子機が親機の中から出られず。親子のフレームを乗り越えるためのスロープが付いているのだが、 ここに子機の前輪を載せる操作がシビアで、初期位置が悪いとうまく乗せられなかったのだ。このまま試合終了となったが、相手も動けなかったためバッテリー判定勝利。 2回戦は初戦の反省を生かし、子機は親機からの脱出に成功。キューピーアームで箱を1つ落としたが、チリトリ機構をなかなか出せない。 アームを振り回しているうちにキューピー人形はすっ飛んでいった。そのままタイムアップし、0-0でバッテリー勝利。 準決勝も箱を台から落とせたが、チリトリでなかなかすくえなかった。0点であったが相手が減点したため勝利。 決勝戦の相手は神戸B ちゃれんじろう。決勝まで来たものの、さすがにメンバー達は全く嬉しそうではなかった。 2回戦の時と同じくチリトリを出せず、スコア0-0で省エネ判定で敗退となり準優勝。心なしかメンバーの表情には安堵の色が見えた。 熊野B TEMPEST

橋型の親機と子機による分離型マシン。スタート時点で子機は親機の中に収まっており、その高さは箱の台座と同じ。

台座に板を渡して子機が台座に移り、箱を掴んで親機内に戻る。

親機は一番下の足回りを1段切り離し、ジャンプゾーン手前へ向かう。

ここで1段切り離す理由は不明だが、この一番下の段は箱の台方向へしか移動できないようになっている模様。

そしてジャンプゾーン手前で親機が上り坂+水平の橋を架け、その上を子機が走ってフューチャーゾーンに渡る。 1回戦第1試合、明石 天駆者との対戦では、箱の台座に渡ることはできたものの、箱に対する子機の角度が悪く箱を取り込めないまま試合が終わってしまった。 バッテリー容量で判定勝利。 2回戦では箱を取り込めたものの、ジャンプゾーン手前へ移動している最中に落としてしまった。そこで時間切れとなり、省エネルールで敗退。 |