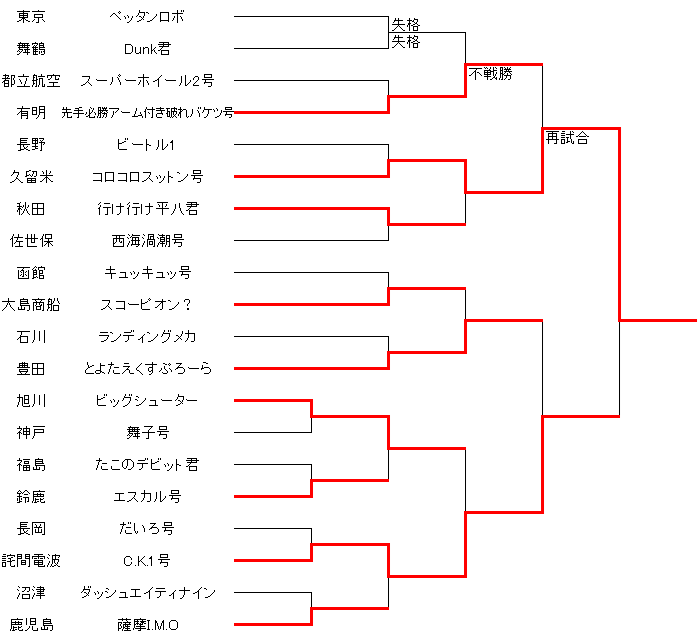

大会結果

|

ルール

ラグビーボールをドリブルしてコースを進み、筒状のゴールにボールを入れるまでのタイムを競う。

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

大会概要

国立高専に限らず全国の高専にアイディア募集をかけ、応募53校の中から書類審査を通過した20チームが大会に参加した。

ただし地区ごとに出場枠数が設けられていた模様。近畿地区からは舞鶴と神戸の2チームが出場。

大会は予選はなく、初めからトーナメント。初戦は東日本の高専と西日本の高専が対決するように配置された。

それにしても、今からでは考えられないかなり変則的なトーナメント表である。

近畿地区からの大会出場マシンルールは課題クリア型レース形式だが、最後にコースが交差しており違いに通行可能なので、各チームのコースが完全に分けられている訳ではない。 完全に分けられた課題クリア型レースのルールは2000年「ミレニアム・メッセージ」が初。なんとセッティングタイム3分、試合時間7分。 1回戦では負けたチームも最後まで動きを見せる事ができた。 何かあったときの裁量は審査員に大きく委ねられており、「その機構使うと何度やっても勝負つかなさそうだから禁止で再試合」と発せられるほど。 MITでロボコンをやっているHarry West助教授がゲスト審査員として招かれており、TV放送ではそのMITロボコンの紹介にもかなりの時間を割いていた。 大会は去年準優勝だった久留米が初優勝。初期の強豪校として1992年「ミステリーサークル」まで毎年全国ベスト8以上にマシンを送り込んだ。 舞鶴 Dunk君

舞鶴高専の初マシン。その名の通りダンクシュートを模した機構でボールをゴールに入れる。

地面に対して立った三角型の本体フレームの上部頂点を支点に回転するアームがあり、バネの力でアームを回転させつつボールを拾い上げ270度上から回してゴールへシュート。

ドリブル時はボールの頂点をリングで支えて保持する。 1回戦の相手は東京 ペッタンロボ。最初は先行されるがペッタンロボがボールのゴールに手間取っている間に追いついた。 しかしトラブルでアームが動かずDunk君もゴールできず、このまま時間切れ。 ジャンケンで勝負をつける事もなく両者失格となった。このため、2回戦の相手だった有明 先手必勝アーム付き破れバケツ号は不戦勝。喜びの電子音を流した。 試合後に手動でダンクシュートを披露している。 神戸 舞子号

大会の1回戦第1試合に登場した神戸高専のロボコン1号機。マシン全体がパンタグラフになっており、機体を上に伸ばすとハンド機構がボールを掴むようになっている。

機体を上下に伸縮させ、ボールを掴んでゴールに入れる。足回りは3輪方式で、前1輪による1輪駆動・1輪操舵。

ボールはマシンでそのまま押すだけ。

5インチフロッピーディスクドライブのPCを用いて機構のシミュレーションをしている様子が放映されている。

初期の神戸は、大島商船ほどではないにしろ、木を独特の使い方(メインフレーム部分に肉抜きをした木の板を使い塗装する)をしていたが、このマシンにも木が使われ青色に塗装されている。 1回戦で旭川 ビッグシューターと対決したが、ボールのドリブルに手間取っている間にゴールを決められ敗北。 その後、操縦を続けゴールまで動きを見せた。 マシン名の由来は、当時神戸高専が所在していた神戸市内の地名から。神戸高専はこの大会の翌年の1990年に現在のキャンパスに移転している。 移転前の最後の年に、思い出のキャンパスに思いを寄せたネーミングだったのかも知れない。 舞子は明石海峡大橋の本州側の町であり、今も神戸高専がそこに所在していれば、大手を振って明石海峡大橋モチーフのマシンを作り放題だったはずだ。 少なくとも2002年までは機体が保存されていた。 |