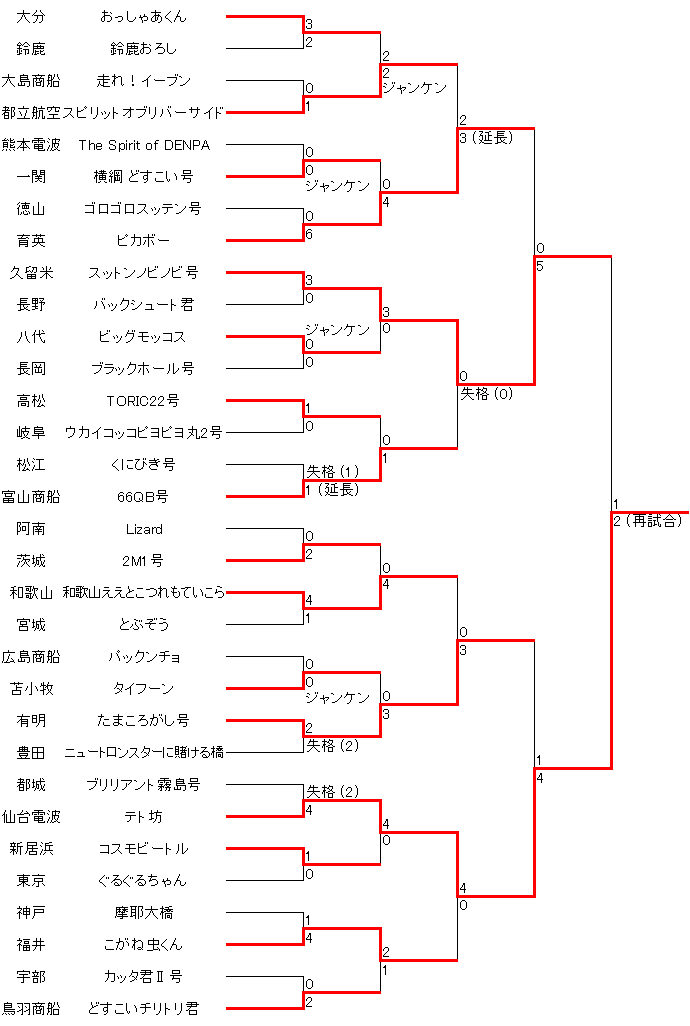

大会結果

|

ルール

直径6mの接地禁止リングの中心にある直径2mの得点リング内にバスケットボールを入れた数を競う。用意されたボールは各チーム18個。

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

大会概要

初めて全国62の高専全てが参加した第3回。

全ての高専とは、1990年で閉校した桐蔭高専や、2009年に本科閉校した札幌市立高専も含む(沖縄高専は2004年開校のため含まれない)。

桐蔭高専にとってはこれが唯一の参加大会。残念ながら桐蔭は予選落ちのためどのようなマシンだったか不明。

近畿地区からの大会出場マシン開催日は8月22日と、今にしてみると早い。 これまでは全て8月開催だったが、国技館開催となる第4回 1991年「ホットタワー」からは11月開催となった。 これは、同じく国技館で開催される大相撲との干渉を避けたためだろう。 参加マシンは各校1チーム。地区大会はなく、全参加チームで1対1の予選を行い、勝った方が本戦に進めるという形式。 この予選は西日本ブロックと東日本ブロックに分けられていた。 フィールドは2つ用意されており、予選は同時進行で行われたと思われる。 本戦では2つのフィールドを交互に使用した。 32チームが本戦に進み、全て1回戦から戦ったのでトーナメントが超巨大。放送ではほぼ本戦のみ映されており、予選は数分のダイジェストだった。 近畿からの本戦出場チームは2。今では考えられないが、なんとアイディア倒れ賞が3つ。 舞鶴 つるつるバッファロー

予選落ちのため詳細不明。

明石 一撃必中!マッハシューター

予選落ちのため詳細不明。

奈良 ゴールドフィッシュ号

奈良高専のロボコン初マシン。予選落ちのため詳細不明。 全国大会放送ではダイジェストで予選落ちチームの写真が紹介されており、そこには大きな赤い金魚のようなオブジェが写っている。 これがマシンなのかただの応援用装飾なのかは分からない。 奈良高専のある大和郡山市は金魚の生産で有名で、奈良高専も事ある毎にオブジェの題材として用いている。 それは古く第3回から始まっていたようだ。 和歌山 和歌山ええとこつれもていこら

4つのボールに乗る玉乗り式のマシン。玉乗り型のマシンはいくつかあったが、大会放送ではその中で初めて登場した。

他の玉乗り型はボールの間隔が短い物が殆どだったが、このマシンは左右のボールの間隔が大きい。

仙台電波 テト坊のように駆動輪のステアリング機構は付いていない。 本戦1回戦では宮城 とぶぞうに4-1で勝利。2回戦の茨城 2M1号戦では、橋型の2M1号に対し橋の出口をマシンで塞ぐという機転を見せ勝利。 3回戦では同じ球乗り型の有明 たまころがし号と対戦。たまころがし号はボール3つに乗るタイプのため和歌山有理かと思われたが、ボール4つを集めるのに手間取ってしまい、 制限時間ぎりぎりで得点リングに入れず敗退。 第3回にしてようやく近畿勢初のベスト8入りを果たしたのは近畿の雄、和歌山だった。近畿勢がこの成績を越えるのは4年後の1994年「スペースフライヤー」まで待たねばならない。 大阪 ダイナマイトパンチロボ

大阪府立高専のロボコン初マシン。予選落ちだがダイジェストで映った数少ないマシンの1つ。ただし映った理由は、試合中にマシンが崩壊したからで、マシンの詳細は不明。

スタート時は大きな橋のようなフレームを垂直に立てており、これをボール側に倒して何かをどうにかするはずだったのだが、

展開中にフレーム全体がひん曲がって派手に崩壊。後ろに居たメンバー達は文字通り笑い転げてしまっていた。

しかししかし翌年は近畿地区大会を制し全国出場を果たした。

神戸 摩耶大橋

本戦出場チーム中最大、全長8mに展開するアーム型マシン。

三角状の本体から前後にアームが展開し、前のアームの先端についたお椀のような金具でボールを保持し、得点リングに入れる。

アームの先端はボールを掴めるようになっており、本体がワイヤーを巻いてアームごと持ち上げて相手のボールを押し出す。

後ろのアームはカウンターウェイト。大きいだけあって動作はかなり遅い。 予選ではどのような動きをしたのか不明だが、無事突破し本戦に出場。 本戦では1回戦で福井 こがね虫くんと対戦。動きが遅い摩耶大橋に対しこがね虫くんはどんどんボールを投入。 アームを使って相手ボールを押しだそうとするもボールを落としてしまい、そのまま敗退した。 摩耶大橋とは神戸市内の湾岸にかかるヤジロベー式の吊り橋。マシン本体から前後に展開するアームをヤジロベー式橋に見立てたのだろう。 結果は振るわなかったものの2年連続本戦に出場。地区大会制が始まる前の近畿の中では露出度は高い方だった。 |