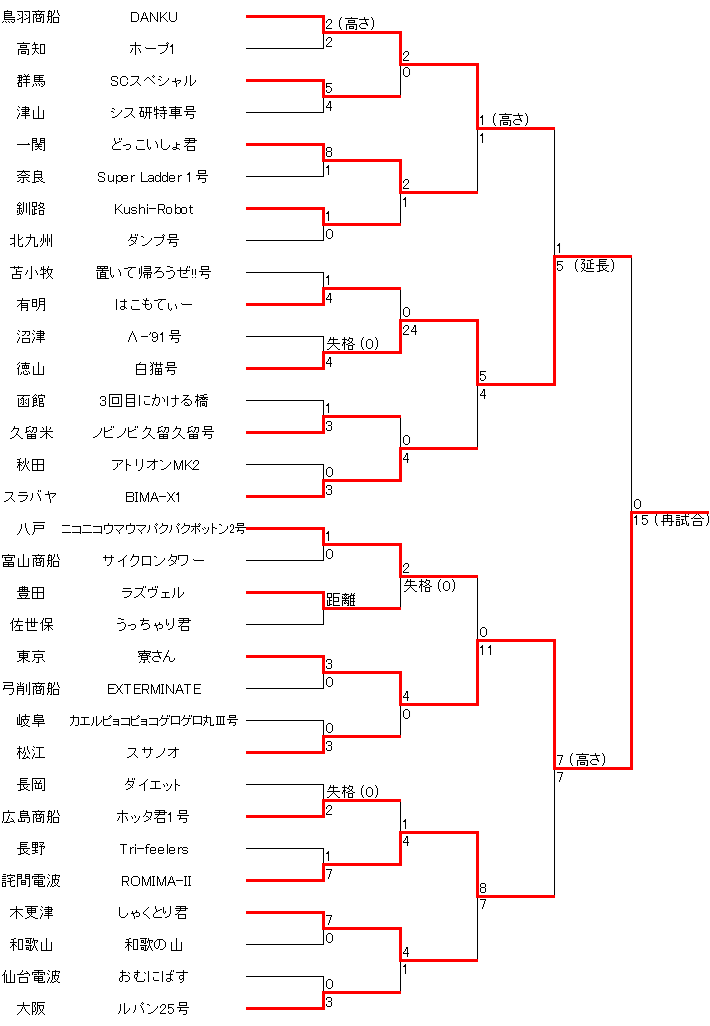

全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

2つの台座に段ボール箱(ゆうパック)を積み上げて、積み上げた数と高さを競う。自チームの箱を1つ台座に置くと1点。

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|

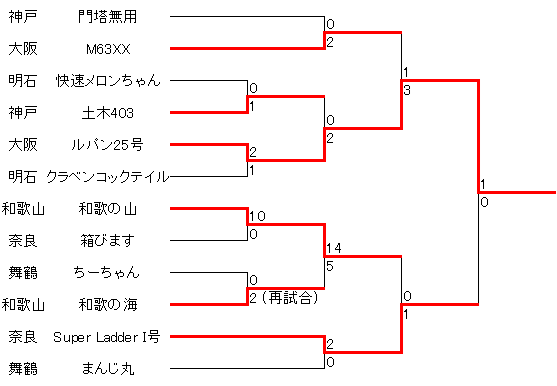

近畿大会概要

今大会から全国大会の前に各地区大会が設けられるようになった。

近畿地区の参加校は舞鶴、明石、奈良、和歌山、大阪、神戸の6校。

熊野(近大)が東海北陸地区から移動してくる1995年「ドリームタワー」までの4回はこの6校で行われた。

全国大会への出場枠は3。優勝、準優勝、アイディア賞の3チームとルールで定められていた。

4枠以上の地区には優秀賞などが設けられていたようだ。

この制度は1992年「ミステリーサークル」まで続き、推薦制度が始まったのは1993年「ステップダンス」からである。

この時点では地区大会では技術賞や芸術賞は無く、全国大会だけに存在した。

地区大会での技術賞の初出は1996年「テクノカウボーイ」、デザイン賞は1995年「ドリームタワー」が初出と、意外に遅い。

近畿大会出場マシントーナメントのブロック分けも現在とは異なる。 今はまず最初に各校ABチームをくじ引きで2つのブロックに分け、それぞれのブロックで更にくじを引てトーナメント組み合わせを決定する。 よって同校対決は決勝でしか発生しない。 しかしこの年は明石、大阪、神戸のブロックと、奈良、舞鶴、和歌山のブロックに分けられていたため、 2回戦や準決勝で同校対決が発生している。他地区でもこの方式が取られていた模様。 これは、優勝と準優勝が自動的に全国行きとなるので、全国は1校1チームという原則を守るには同校決勝が起こらないようにする必要があったため。 現在と同じトーナメント方式になったのは1995年「ドリームタワー」からである。 ABチームについて大会や放送で全く言及も表示もされておらず、ABという区分けがされていたのかどうかすら情報が無い。 初めて各校で2台作るようになった年なので、まだそのような概念自体に乏しかったのだろう。 他地区の大会放送でも同様だったよう。 このため、この年のマシンのAB区分けは上記結果表やトーナメント上に明示していない。 大会自体まだまだ小規模で、フィールドも小さく観客席(椅子は無く地べた座り)までも近い。 まるで地域のイベントのようなノリである。大阪の応援でははジェット風船を飛ばす始末。 大会名やトーナメントが書かれたパネルの前にピットがあり、その前にフィールドがあるためピット裏という概念は無かった。 このむき出しピットは1994年「スペースフライヤー」まで続いた。 ロボコントレーナーはあったがゼッケンは無く、操縦者は赤と青のハチマキをしめていた。 TV放送では審査員が全く顔を出さないという異例の事態。 大会は、初期という事もあり平和な戦い。 全国では猛威を振るった大量抱きかかえ型は和歌山の2台くらいで、残りは殆どが1つずつ積むタイプ。 奇抜なアイディアも無い。かなり普通。 試合内容も、1個置ければ勝ち、1個置かれて上に置き返して勝ち、という物が多かった。

舞鶴 ちーちゃん

全ての箱を一度に全てすくい取り、丸ごと90度回転させて台座の上に置いて大量得点を狙う。

抱きかかえ型とは異なり、ちり取りですくい取っているだけなので、回転させる時に箱が崩れ落ちてしまう。

それを避けるために布のカーテンを取り付けており、柔らかさで箱が倒れるのを防止する。

実際にはちり取り部がかなり斜めになっているので、全ての箱をすくい上げるのは難しい。 試合では2個しかすくい上げる事が出来なかった。 敗因について操縦者は「カーテンが邪魔で(マシンが)見えへんかった…」 舞鶴 まんじ丸

上から見て卍型のアームを備えているのでまんじ丸。

卍のそれぞれの先端にハンドがついて、4つの箱を持つ事が出来る。 試合では片方の駆動輪が動かず、スタートゾーンで回る事しかできず1回戦敗退。 放送では高専生達のふざけた言動も多分に散りばめられていたが、 回らない車輪を張りつめた表情で見つめる操縦者の姿は、彼らがいかに真剣に取り組んでいたかを伝えるものだった。 明石 快速メロンちゃん

近畿唯一の妨害マシン。スタートと同時に分離した子機が尺取り虫のように展開し台座を覆う。

分離と言っても、ケーブルで親機と繋がっている。確か、初期のルールでは物理的に完全な分離は認められていなかったはず。

一方、親機は普通の箱を1つずつ運ぶタイプ。

ルール上、台座にはチームの区別が無いため、このマシン構成では片方の台座を覆っても戦略上有利になる事はないように思える。 しかもこの妨害機の調子が悪く、本番では使わない事に。 取り外し作業で試合開始に間に合わなかったが、作業完了までみんな待っていた平和な世界。 親機はパワーが足りておらず、試合で箱を掴めなかった。 明石 クラベンコックテイル

箱を1つ掴んで運ぶタイプのマシン。

ハンドが箱を掴むと、マシン本体からハンドの下に板が水平にスライドしてきて、そこに箱を置いて板を引っ込める事で本体内に箱を保持出来る。 その機構を利用して箱を2つ保持したが、取り込みに時間がかかりすぎ、1つしか台座に置けなかった。 奈良 Super Ladder I号(準優勝、全国出場)

箱を1つ掴んで運ぶタイプのマシン。転倒防止アームで車体の底面積を小さく抑えつつも高い昇降機構を備え、小型軽量で機動力が高い。

昇降機構のアームがハシゴ型で、これがマシン名の由来と思われる。 機動力で勝ち上がり決勝まで進んだが、相手のルパン25号も同タイプで、箱の置き合い駆け引きの末破れ準優勝。 全国大会では1回戦で大量抱きかかえ型の一関 どっこいしょ君に当たってしまった。 相手が抱えた箱を崩そうとしたが成功せず1-8で敗退。 奈良 箱びます

箱を1つ掴んで運ぶタイプのマシン。ハンドや昇降機構もオーソドックスで、正直これ以上書ける事がない。

機構的な完成度が追いついておらず、思うように操作できていなかったように見える。

メンバーは全員2年生で、この大会では最年少チーム。制服で作業をしており初々しい。 大会では箱を1個運んで置いたが、箱からマシンを離す事が出来ず1回戦敗退。 と、これだけではただのぱっとしないマシンなのだが、このメンバーは翌年近畿地区を準優勝して全国大会に出場し、3年後にはロボコン史に残る伝説のマシンを作り上げる。 そう、彼らこそStar Kingのメンバーなのだ。 和歌山 和歌の山(アイディア賞、全国出場)

和歌山に「の」を追加しただけなのに相撲取りっぽくなる。マシンにはまわしを模した装飾(と言ってもただの黒い板)がされていた。

大量抱きかかえ型で最大14個を一気に運び、近畿大会最高の14点を叩き出した。 1回戦で10点、2回戦で14点を取り優勝候補筆頭だったが、準決勝では運搬中に箱が崩れてしまい、台座に置くもマシンと箱が接触していたため敗退しベスト4。 アイディア賞で全国大会へと進んだ。 全国大会では1回戦で同じく大量抱きかかえ型の木更津 しゃくとり君と対戦したが、箱の昇降機構にトラブルが発生し台座に箱を置けず0-7で敗退。 リーダーはマレーシアからの留学生。全国大会ではインドネシアから参加したスラバヤ電子工学ポリテクニックと会話をしたのだろうか。 和歌山 和歌の海

山を海にしただけでやっぱり相撲取りっぽくなる。まわしを模した装飾は無い。

和歌の山よりも更に一回り巨大な機体で箱を20個全て一気に運ぶ設計だが、剛性が足りておらず動く度に歪んでしまっていた。

また昇降機構も左右でバランスずとれておらず不安定だった。 試合で運べた箱は6個。2回戦で同校対決となり、14個置いた「山」に敗退。 大阪 ルパン25号(優勝)

記念すべき近畿大会初優勝は大阪府立高専。(府大高専になったのは2011年から)

私は子供心に「さすが近畿の首都大阪や!」などと思ったものだが、言わずもがなロボコンに都市規模は関係ない。 マシンは箱を1つずつ運ぶタイプで、基本的に点支持のハンドで箱を挟んで縦にして置く。 試合で使う事は一度も無かったが、マシンの後ろ側にももう1セットのハンドと昇降機構を備えており、 内部には箱を保持しておくためのネットも見られる。 近畿大会の中では完成度と操縦者の練習度が高く、スピードも速かったので機動力で優勝。 全国大会では前大会優勝の仙台電波に1回戦で3-0で勝利し金星を挙げ、これがこの年の近畿勢の最高成績となった。 2回戦は木更津 しゃくとり君と対戦し1-4で敗退。 大阪 M63XX

大きなベルトコンベアの先端に付いたハンドで箱を1つずつ取り込み、

そのままコンベアを縦に立てて台座の上に箱を重ね置きする。

素朴なデザインのマシンが多いこの大会の中で非常にスタイリッシュな形をしている。

リーダーと指導教官は親子。この教官の方は翌年も指導している。 動作が遅いため大きなコンベアを生かし切れず試合で詰めたのは1〜2個。ベスト4。 神戸 門塔無用

大量抱きかかえ型のような形をしているが、中には上下左右の2軸に動くアームが備えられており、

箱を上から掻き込むようにして最大2個内部に取り込む。

これを1つずつ押し出す事で台座に重ね置きしていく。 試合では順調に箱を取り込み1つ台座に置き、更に2つ目の箱を置こうとしたが試合終了直前に昇降機構が派手に崩壊し箱に接触し0点となった。 私が現役の時には工場の片隅に保存されていたが、どうやら崩壊したまま放置されていたらしく、映像を見るまでどのようなマシンなのかさっぱり分からなかった。 神戸高専では保存できるのは全国大会に出場したマシンというのが基本ルールだったが、なぜこのマシンが保存させていたのかは謎である。 そのようなルールが出来る前の初期マシンだったため、しぶとく生き残ったというのが実情かもしれない。 神戸 土木403

マシン名のとおり、土木工学科(現 都市工学科)のメンバーが製作。

近畿大会最大の高さ3mのクレーン型マシン。近畿大会唯一の木製で、カラフルな塗装がしてあった。

ハンドは箱の自重を利用して掴むタイプ。

クレーンから吊されているのはワイヤーではなくアルミパイプなので比較的安定しているが、先端のハンドを横から押されると弱い。

また動きが非常に遅く、試合中に置けるのは2個が限度。 試合では1個置いた後に、上記の弱点をつかれ横から更に上に置かれそのまま敗退。 紹介VTRでは優勝祈願でプールに飛び込むという謎のパフォーマンスを披露していた。 |