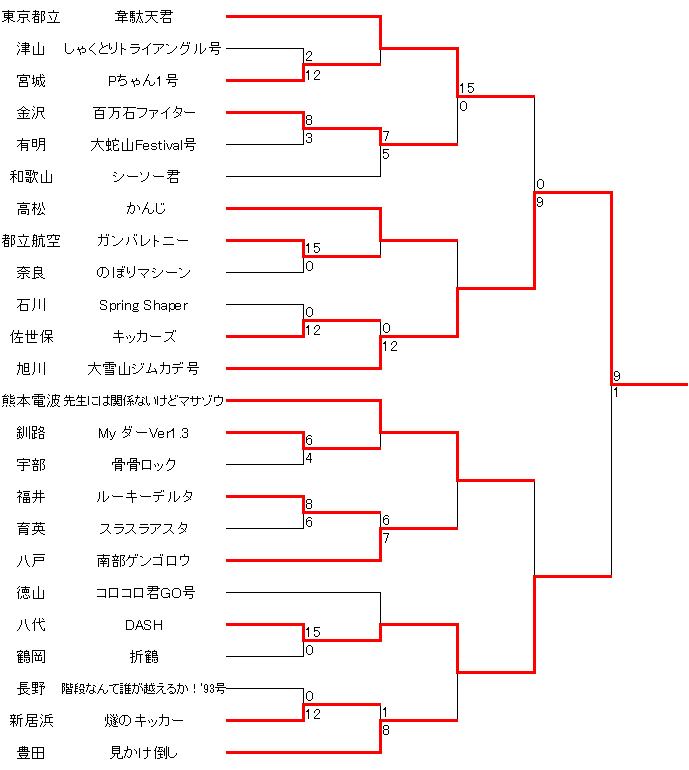

全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

高さ60cmの階段の山を越えてゲームフィールドに入り、そこにある15個のラグビーボールを相手陣地に入れ合う。2分間の試合終了時点で相手陣地にあるボールの個数が自チームの得点。

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|

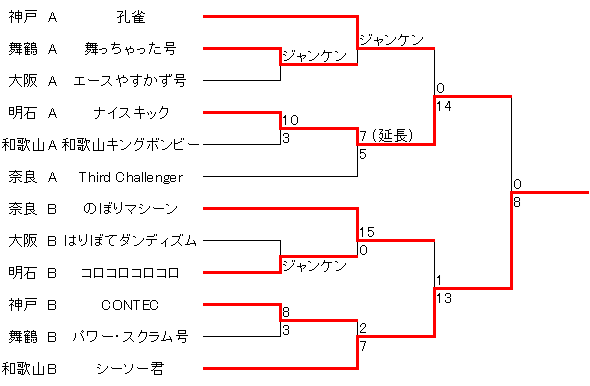

近畿大会概要

3回目の地区大会。地区大会の枠数が見直され、近畿地区は出場校数に変わりないものの、これまで3つだった全国枠が2つに減少。

熊野(現 近大)高専が近畿に編入して枠が3つに戻る1995年「ドリームタワー」までの2年間は近畿にとって厳しい時代となる。

今年から推薦制度が始まり、全国大会に出場出来るのは優勝チームと、審査員推薦チームとなった。

近畿大会出場マシントーナメントのブロック分けも若干変更された。 AチームだけのブロックとBチームだけのブロックという分け方になり、同校対決は決勝戦でしか起こらなくなった。 今は全国的にAが高学年や本命チーム、Bが低学年や対抗チーム、といった傾向が多いように感じるが、 大会を見る限りこの頃はまだそのような風潮は無かったようなので、ブロックでレベル差がつくような事はなかった。 試合時間経過後に同点の場合は30秒の延長戦。 それでも勝負が付かない場合はジャンケン勝負。このジャンケン制度は意外と長く1997年まで続き、1998年に審査員判定が始まった。 このジャンケンが数々の迷勝負に絡んだ事は言うまでもない。 ジャンケン勝負が3つある事から想像出来るとおり、完成度が低かったりトラブルが発生したマシンが多く見られた。 この大会から大きな変更点として、電源が有線で外部供給された事が挙げられる。 各マシンはフィールド外の遠い所で用意された安定化電源から有線で電源(定格電圧12V、定格電流5A)を取った。 マシン側で昇圧するのは良いようだ。(金沢 百万石ファイターがやっていた) マシンが動くと電源ケーブルの引き回しも長くなるので、操縦者以外のメンバーがケーブル係になる事が多かった。 この方式は1996年まで4年間続く。 大会結果は、これまで2年連続ベスト4+アイディア賞だった和歌山がついに初優勝。3年連続の全国大会出場を勝ち取った。 奈良も3年連続で全国大会へ。2010年代には奈良と和歌山が全国常連校になっているが、近畿最初の全国常連もこの2校だった。 依然全国のレベルは高く全国大会で近畿勢は勝利できなかったが、奈良 のぼりマシーンがアイディア倒れ賞を受賞し、近畿初の全国受賞となった。 そして翌年、近畿勢は更なる躍進を遂げる。 舞鶴A 舞っちゃった号

2つのプロペラが起こす風でボールを相手陣地に押し込もうというアイディアマシン。

階段越えも、高い位置にある親機からプロペラを回しながら飛んで降りる。

ゲームフィールドに入った後は風で飛ばすという遠隔攻撃なので、駆動輪が付いていない。

ほんとにプロペラとフレームだけという最低限の構成なので、これなら飛べるかもと期待させてくれた。

ネックであるケーブルは非常に短くなっており、取り回し用の棒に縛り付け、この棒は操縦者ではないメンバーが横で操作していた。 大会では恐るべき強運を発揮。1回戦ではプロペラで飛んで(滑空して)ゲームフィールドに入るもプロペラが地面に接触し破損。 のたうち回るしかできなくなった。しかし相手も階段越えに失敗し得点できなかったためジャンケンとなり勝利。 2回戦は階段にさしかかる前に親機ごと転倒し動けなくなったが、相手も階段を越えられずまたしてもジャンケンに。 実況「舞鶴高専が絡むとどうも延長になってしまう」 ハイヒール・リンゴ「これ、次も例えばジャンケン勝ったらこのまま国技館行くんですか?」 散々ネタにされ会場を沸かせたが、今回はジャンケンに勝てずここまで。 結果は予想通りではあったが、こういったアイディアこそが高専ロボコンの醍醐味である。 全国大会放送の「地区大会の面白マシン紹介コーナー」でも紹介された。 発案者は指導教官である事が大会放送で明かされている。 この先生は舞鶴高専出身との事だが、選手達より7年上という事なのでロボコン経験者ではなさそう。 舞鶴B パワー・スクラム号

子機が長いアームを広げて押すタイプのマシン。

階段越えは橋無しで親機から直接滑り落ちるが、子機本体の底面積を広くして重心も低くしているので転倒しない。

ゲームフィールドに入った後、上に上げていたアームを左右に展開する。

大会では1回戦第1試合に登場。押す範囲の狭い神戸 CONTECに対して有利かと思われたが、

アームの橋を押されると弱い弱点を突かれたのと、相手陣地に入る原点もあり敗退。

明石A ナイスキック(準優勝)

背骨のような細長い壁を子機から切り離し、小さな子機がそれを所々押してボールを押し込む。

子機はボールを打ち出す機構を備えていおり、相手マシンを越えて飛ばす事を狙っていた。

階段は親機からは展開した橋で越えるが、この時壁を畳んで縦にしているので非常にバランスが悪い。

それでも一度も倒れず階段越えを成功させている。 階段越えが遅いのが難点だが、動きが安定しており決勝まで勝ち上がったが壁型には勝てなかった。 ボール飛ばしは2回戦でのみ見せたが、決勝の和歌山 シーソー君ならマシンの上からボールを放り込んで勝てる余地があったのではないかとも思う。 明石B コロコロコロコロ

切り欠きの付いた大きな二輪のタイヤで階段を越えるマシン。

マシンの本体フレームはタイヤよりも小さいので、タイヤだけのマシンのように見える。

最初はこのタイヤだけで階段を越える予定だったが、さすがにそれは出来ず、階段の最上段にフックを引っかけ上る方式に変更した。 大会では1回戦をジャンケン勝利したものの、2回戦で敗退。いずれも階段を上る事はできなかった。 奈良A Third Challenger

去年準優勝したOB Makerのチーム。そして、来年Star Kingを作るチーム。

マシン名は3回目の地区優勝への挑戦から付けられた。

箱形のフレームでマシン内にボールを大量に取り込み、下に布を差し込んで持ち上げ、試合終了間際に相手陣地にバネの力で放り投げる。 近畿大会は1回戦シードの2回戦から登場。明石 ナイスキックと対戦し、取り込んだ9個のボールを放り投げたが全ては相手陣地に入らず。 7-7で引き分けて30秒の延長戦へ。単純な押し合いに向いた構造ではなかったのが災いし、ここで点差をつけられ敗退。 奈良B のぼりマシーン(アイディア賞、全国出場)

近畿初の全国受賞マシン。マシン本体よりも遥かに大きなアーチ状のアームを階段最上段に引っかけて階段を途中まで跨ぐようなアーチを形成。

このアームに付けられたラックを伝って本体が上っていく。上りマシーン。

途中まで上ると自重でゲームフィールドに転がり込むが、アームと本体の接続部が自在に回転するため、どのように転んでも自力で起きあがる事が出来る。

後はアーチのアームをボールの押し出しアームとして活用する。

何重ものアイディアが込められたアイディアマシン。審査員の浅田先生も絶賛した。たった2週間で作ったというから驚き。 近畿大会では1回戦シードの2回戦でしっかり動きをアピールし勝利しベスト4。さすがに壁型の和歌山 シーソー君には適わなかった。 全国大会ではマシンが動かず初戦敗退。しかし試合後に動きを実演し、放送でもしっかり尺をとって流れた。アイディア倒れ賞。 和歌山A 和歌山キングボンビー

外周に突起の付いた大きな二輪のタイヤで階段を越えるアイディア。

ゲームフィールドに入った後もこの大きなタイヤで移動し、これまた大きなショベルでボールをすくい取り相手陣地に放り投げる。

リーダーの学生はロボコンに参加するため工業高校から高専に編入してきたそうだ。 大会前1週間前は階段を越えられなかったが、改良に成功し試合では階段を越えボールを押した。 しかし動きが遅く、先手を取られた明石 ナイスキックに1回戦で敗退。 和歌山B シーソー君(優勝)

ナレーションで既に強豪校扱いされていた和歌山。毎年オーソドックスに強いマシンを作っており、今年も強い壁型で来た。

スタート時には縦に長いマシン全体を階段に倒し、そのままずるずるとゲームフィールドに侵入してマシン全体が壁となる。

駆動輪はフレームごと方向転換できるようになっており、90度回して横移動しボールを押す。 近畿大会では壁型の強さを遺憾なく発揮し優勝。全国大会では前面に垂直のネットが追加された。 2回戦で登場したが、相手はボール打ち出し型の金沢 百万石ファイター。 最初は後ろに引いて試合終了間際に押す戦法をとったものの、マシンと壁の隙間からボールを何個も投げ入れられ敗退。 有明 大蛇山Festivalと共に完全に百万石ファイターの引き立て役扱いにされてしまった。 大阪A エースやすかず号

幅の広い橋から子機を下ろして階段を越える。

子機は箱のようなフレームを持っており、その中にボールを抱え込み、そのまま押す。

5台のマシンが参加した構内予選で圧勝し、優勝候補と言われていたらしい。 ところが大会の1回戦では階段越えの最中にタイヤが取れてしまい更に橋から脱輪。 相手は舞鶴 待っちゃった号で両者共に動けずそのままタイムアップ。ジャンケンで負けてしまった。 大阪B はりぼてダンディズム

発泡スチロール製のスロープを階段にかけ、それをマシンが上ってゲームフィールドに橋無しで駆け下りる。

マシンのタイヤも発泡スチロール製で、階段からゲームフィールドに降りる際の衝撃吸収に寄与している。 パワーが足りなかったようで、試合ではスロープを上がる事が出来きなかった。 ジャンケンにもつれ込んだが1回戦敗退。 神戸A 孔雀

木製の板を倒して階段にスロープをかけ、足回りがクロウラーのマシンが駆け上がってゲームフィールドにダイブ。

マシンはボールを押すための帆のほうな緑のネットを付けており、これがマシン名の由来。

マシン説明ナレーションでも試合実況でも「キャタピラ」を連呼しまくっていたが当時は良かったのか? 大会では1回戦シードで2回戦から登場。舞鶴 舞っちゃった号と対決するが片方のクロウラーが動かずスロープを上れなかった。 両者動かずジャンケンで勝利。準々決勝では開始と同時にスロープが別の方向に倒れてしまい為す術無く敗退。ベスト4。 神戸B CONTEC

スライドする橋を階段にかけ、中から小型の子機が降りてくる。子機はシンプルに押すのみ。

子機はシンプルな形だが、フレームがしなるように作られており、着地時の衝撃を和らげている。

マシン内部で何か回っているようにも見えるが、詳細は不明。 1回戦第1試合で勝利するものの、2回戦は壁型の和歌山 シーソー君にあたり敗北。 ボールごと相手を押し返してパワーを見せたが、既に押し込まれたボールの方が多かった。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||