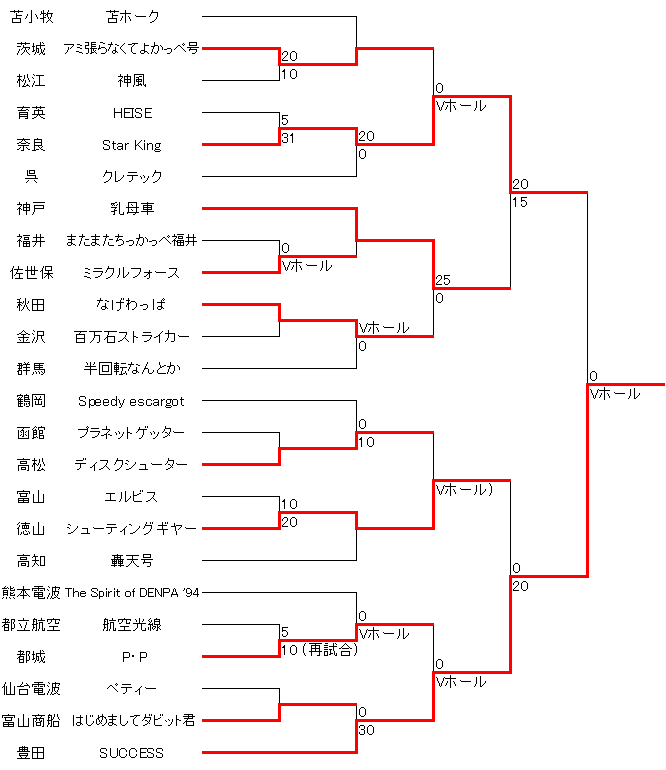

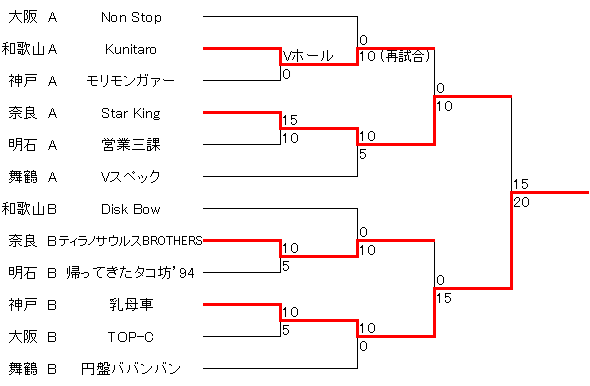

全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

接地禁止ゾーンにあるホールにフリスビーを投げ入れる。ホールは距離に応じて1点、5点、10点が割り当てられており、フリスビーと同じ大きさしかないVホールに入れるとその瞬間Vホール勝ちとなる。

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

Star Kingの年。そして近畿地区躍進の年でもある。

近畿大会出場マシンこれまでの近畿地区の全国大会成績は1回戦突破が最高 (地区大会開始前も含めれば1990年「ニュートロンスター」で和歌山が2回勝利しベスト8まで上がったのが最高)で、審査委員長の浅田先生もこの年の近畿大会で 「近畿地区はアイディアだけあって力がないと言われている。」とコメントしている。 しかし今年は全国大会に出場した神戸 乳母車と奈良 Star Kingは2台ともトーナメントを勝ち上がり、 乳母車はベスト4、Star Kingは準優勝とロボコン大賞という成績を残した。 近畿初のロボコン大賞が奈良だった事は言うまでもないが、2015年にようやく達成された近畿悲願の全国優勝に最も早く迫ったのもまた奈良だった。 この勢いは3年間続き、翌年と翌々年も全国ベスト4以上と各賞に近畿のマシンを送り込んだ。 この年の近畿大会で特筆すべき内容として、タージンが初めて司会に登場した事が挙げられる。 関西ではNo. 1リポーターとして長く知られた存在だが、司会者としても超一流。 ユーモアたっぷりの巧みな言葉回しで大会を盛り上げ、動かないマシンもすかさずフォローしてくれる。 微妙な「間」など一切無い。 「編集いらず」と言われる話術も遺憾なく発揮され、通常はナレーションが大量に差し込まれる大会放送も、タージン司会ならそのまま番組になってしまうほど。 2000年前後に訪れた近畿の暗黒時代がまともに番組として成立し得たのはタージンの力あってこそだろう。 もう1つ、森先生がゲスト審査員というのも珍しい。(あくまでゲストであり、審査委員長は浅田先生) 白熱した決勝の後、森先生は「全国でも良い試合をして下さい」とコメントしたが、 実際にこの2機は全国大会準決勝で再び対決することとなった。 全国枠は前年同様2で優勝と推薦チーム。トーナメントも同じくABチーム分け。 会場はホールのような場所で、舞台に各チームのピットがあり、その下にフィールドが設置されていた。 大会開始時にはピットにマシンだけを残した状態で司会者が舞台に登場したので、 「全てのマシンをバックに大会が始まる」 という粋な演出となっている。 大会結果は、神戸が初優勝し初の全国へ。奈良は地区大会開始以来4年連続の全国出場を決めた。 3年連続全国に行っていた和歌山は1997年「花開蝶来」で再び優勝するまで3年間全国から遠ざかる。 しかし2017年現在、この3年間が唯一最長のブランクであり、和歌山が長年にわたって安定している事を示している。 一方、奈良も次の年から3年間のブランクに入り、1998年「生命上陸」でこれまた優勝し復活するという、初期強豪同士同じ道を辿った。 代わって神戸がここから3年連続全国出場となり、初の黄金時代を迎える。 残る全国未出場校は明石のみとなったが、心配無用。ちゃんと翌年から大活躍する。 舞鶴A Vスペック(アイディア賞)

その名に聞き覚えがある方も多いだろう。翌年「ドリームタワー」全国大会でベスト4まで勝ち上がるVスペック2の初代である。

ローラー撃ち出し型だがディスクを縦にアンダースローのように撃ち出し放物線状に飛ばす。

ディスク取り込みはトレイを下から差し込む方式。4つの車輪を全て同じ方向に旋回させる機構が付いており、足回りにもこだわっている。 2回戦から登場しStar Kingと対戦。5点を入れたがディスク装填に手間取り後が続かず。 この間、Star Kingが初めて連射やディスク取り込みを見せ、更には流れ星シュートを初披露したため会場の感心はStar King一色。完全に喰われてしまった。この悔しさ、2で来年晴らそう。アンダーシュート型は近畿では唯一で、アイディア賞を受賞。 舞鶴B 円盤ババンバン

いかにも関西なネーミング。

水平の大型ローラーの外周180度にディスクを接して回転をかけつつ撃ち出す。

スタートゾーンからそのまま撃ち出せる飛距離を持つ。

放送のチーム紹介VTRでは、他地区に偵察に行って映像を研究した事が紹介されている。 1回戦シードで2回戦から登場。初期装填のディスクを撃ち尽くした後、段差を戻るのに引っかかって時間ロスし、無得点で敗退。 明石A 営業三課

2年生チームによるローラーによる撃ちだし型マシン。特徴的なのは、ディスクを置いてある台にマシンを横付けし、そこから取り込みつつ撃ち出す。

ディスクはアームを使って3つの束で取り込むようになっており、取り込んだアームを90度回転させて撃ちだし機構に送る。

元々は阿修羅というマシン名だったそうだが、3つのディスクの束をずらしながら撃ち出すのが阿修羅の三面を連想させたのだろう。 大会では1回戦で奈良 Star Kingとあたり10点ホールに入れたが、15点を入れた後のStar Kingに進路妨害されて敗退。 明石B 帰ってきたタコ坊’94

1mのアームで取り込みも撃ち出しもやってしまうというアイディア。

アームにはレールと両サイドにベルトがついており、これでディスクを台から取り込んでマシン内に溜め、逆に回転させて撃ち出す。

また相手との干渉を避けるためフェンスがスタートと同時に展開する。

これは妨害用ではなく、フリーゾーン内で相手が自分の方に来て進路を妨害される事を防ぐ物である。

このフェンスには「ただいま測量中。進入禁止。」と書かれており、土木工学科チームらしさが伝わってくる。 試合では1回戦で5点ホールに得点。その後ディスクを補給したが、長いアームでバランスが崩れ前に転倒してしまった。 相手の得点が上回っており1回戦敗退。 奈良A Star King(準優勝、全国出場)

ロボコンの歴史に名を刻み、今も語り継がれる伝説のマシン。

森先生が歴代最高のマシンに選び、2012年に一般投票で歴代大賞ロボットから選んだ「ベスト・オブ・ロボコン大賞」でも1位になっている。

私もStar Kingの紹介VTRは何度見返したか分からない。

色々あり過ぎて何から書いたらいいのか分からないレベルだが順を追って書いていこう。 五角形の頂点各部に配置された5つのターンテーブルにディスクを載せ、五角形全体を回転させて慣性力で撃ち出す。 撃ち出しのトリガは、回転しているターンテーブルの下からディスクを棒で押し上げている。 この操作を単発でするとディスクが1枚だけ飛んでいき、連続ですると複数連なって飛んでいく。 5枚が連なって飛んでいく様はまさに流れ星。この美しい流れ星シュートがStar Kingの代名詞でもある。 5枚のどれか入れ!という事だが、この流れ星シュートがVホールに入った事は、地区・全国通じて一度もない。 5つのターンテーブルはチェーンで繋がれており、個別に回転するようになっている。 これによりディスクの飛行が安定しており、撃ち出し精度は非常に高い。 ただし5枚全て載せていないと重量バランスが悪くなるため、マシン本体がぶれてしまい狙いが悪くなる。 ディスク装填は2つのアームの先端に付いた吸盤でディスクを上から吸い付け、ターンテーブルの上に載せていく。 独立したターンテーブルにディスクを載せるのは非常に難しいが、Star Kingではまるで製造ラインのような精密な機構で実現している。 これら細部の高い技術力も大賞受賞の理由だろう。 足回りは後輪のみで、前輪はなく段差を乗り越えるためにソリになっている。 近畿大会、1回戦では単発シュートで確実に点を決めたが、2回戦で流れ星シュートとディスク取り込みを初披露。会場を大きく沸かせた。放送VTRではなんと1回戦前と2回戦前の2回に分けて紹介されている。(撃ち出し機構と取り込み機構) 毎試合で10点以上を決め決勝戦まで進み神戸 乳母車と対決。 決勝では点の取り合いになったが、焦りから装填に手間取り劣勢に。最後の望みをかけて1分59秒にVホール目がけて放った4連続シュートは入らず、操縦者は崩れ落ちた。15-20で近畿地区準優勝。そして勿論推薦で全国出力。 全国大会では1回戦から注目マシンとして登場。連続シュートは温存し育英 HEISEに31-5で勝利。 2回戦 呉 クレテック戦では初っぱなから流れ星シュートをVホールに放つが入らず。これが流れ星シュートの国技館初披露。その後は10点ホールを狙い20-0で勝利。 準々決勝の茨城 アミ張らなくてよかっぺ号との戦いでは単発でVホールを狙い、2つ目がVホールイン。これがStar King唯一のVホールである。 準決勝は神戸 乳母車と近畿大会決勝の再現。10点ホールを狙う乳母車に対しStar Kingは単発でVホールを狙うも入らず。 得点差を広げられるのを見て得点狙いに切り替えた。 近畿大会決勝と同じく試合終了間際に流れ星シュートを10点ホールに放ち、これが入り逆転勝利。 近畿決勝の逆スコアの20-15で乳母車への雪辱を果たした。 決勝戦の相手は豊田 SUCCESS。両チームとも最初からVホールを狙うが入らず取り込みへ。 先に取り込みを済ませたSUCESSが発射を再開しVホール。 圧倒的命中率のSUCESSには及ばず、準優勝となった。近畿初の準優勝でもある。 そしてロボコン大賞。これも勿論近畿初であり、2017年現在近畿からは奈良のみ3度受賞している。 ロボコン大賞とは、アイディア、技術、美しさ、強さ、戦う姿勢、全てを兼ね備えたマシンに送られる。 Star Kingほど大賞に相応しいマシンもそうそう無いが、当時はまだ大賞が3回目で今ほど知名度は高くなかったと記憶している。(毎回大賞についての説明が入っていた。今では説明するまでもない。) しかしStar Kingが大賞を受賞した事により、大賞の格自体も上がり、翌年以降「大賞を目指す」と言う学生が多く出てきた。 この点でもStar Kingが果たした影響は大きく、ロボコンの流れを大きく変えたと言って良いだろう。 今はどうか分からないが、2003年に奈良高専を訪れた時には、本部棟のような所でショーケース入りで保管されていた。 2012年「ベストペット」全国大会では、当時のメンバー2人と共にStar Kingがエキシビションで登場し動きを披露している。 Star Kingがロボコン大賞を受賞してから21年の時を挟み、2015年「輪花繚乱」で奈良 大和が再び大賞を受賞した。 2015年も1994年と同じく近畿準優勝→全国準々決勝で再対決し勝利→大賞、という流れだった(相手は明石)が、この時は大賞だけでなく、近畿悲願の初全国優勝も付く結果となった。 奈良B ティラノサウルスBROTHERS

近畿大会に初めてキャラクター装飾を持ち込んだマシン。発泡スチロールでティラノサウルスの装飾を付けている。

(1992年「ミステリーサークル」で明石 はこ坊+たこ坊がタコのマスコットを用意しているが、重量オーバーのためマシンには取り付けていない)

マシンは取り込み用と撃ち出し用の2台に分かれており、それぞれにティラノサウルスの装飾がされている。

取り込みマシンはティラノサウルスがディスクを両手に持って運ぶような動きをする。

撃ち出しマシンは、ディスクをターンテーブルを回しているところを横からバネ機構で叩いて撃ち出す。 1回戦、2回戦と10点ホールに1枚ずつ入れ勝ち上がったが、準決勝では最初から内部でディスクが詰まってしまい殆ど動けず敗退。ベスト4。取り込みマシンによるディスク装填は見られなかった。 和歌山A Kunitaro

3mのも長いレールでディスクを打ち出す大型マシン。地区大会開始以来、和歌山のマシンは大型の物が続いている。

レールの両側には3mに渡ってベルトが付いており、これでマシンの根本からディスクを加速しつつ撃ち出す。

回転をかけており真っ直ぐは飛ばないが、それを見越してホールからは少しずらして発射している。

マシン名は指導教官から。 1回戦第1試合で開始43秒でいきなりVホールを決め勝利。これが近畿大会唯一のVホールとなった。 2回戦は再試合の末10点を決めて勝利。 準決勝では奈良 Star Kingと対戦したが得点出来ず、最後にディスクが詰まってしまい敗退。ベスト4。 和歌山B Disk Bow

ディスクを載せたトレイを引っ張ってゴムの力で撃ち出すマシン。ディスクの弓という事。

マシンの上部には巨大なじょうごが付いており、ここにディスクを放り込んで装填するようだ。

前輪はギヤのような形をしており、スタートゾーンとフリーゾーンの境の段差を越えやすくしている。 2回戦から登場したが、1枚もディスクを撃ち出せず敗退。 大阪A Non Stop

ローラーによる撃ち出し型マシン。

クロウラーによる足回りを採用しており、全体的にメカメカしいフォルムをしている。

スタートゾーンとフリーゾーンの境は段差で隔たれており、これを気にしてクロウラーにしたのだろう。

この段差は僅か3cmとかなり低いが、他地区ではこれを越えられなかったマシンも結構あった。 大会では1回戦シードで2回戦から登場。和歌山 Kunitaroと対戦するが、得点出来ず30秒の延長戦へ。 それでも両者得点できず再試合(2分間フル)。相手がついに得点し敗退した。 大阪B TOP-C

この年設立された大阪府立高専ろぼっと倶楽部の初マシン。

NHKの高専ロボコンへの出場を主な活動とする団体の設立は、近畿の中では最も早いのではないだろうか。 マシンはアームを横に振る事でディスクを撃ち出すタイプ。 放送のマシン紹介VTRではマシンには殆ど触れられず、ろぼっと倶楽部の雰囲気が紹介されていた。 大会では1回戦で神戸 乳母車にあたり、5点ホールを獲得したものの敗退。 神戸A モリモンガァー

ロボコンでよく見るラジコン用ビッグタイヤを打ち出し機構と足回りに使ったシンプルなローラー撃ち出し型マシン。

長い尻尾のようなトレイをディスクの下に差し込んで取り込む。

マシン名は教官の名前をもじったもの。教官をモチーフにしたネーミングはこの頃全国的に流行っていた。 1回戦第1試合で和歌山 Kunitaroと対戦。 教官モチーフマシン同士の対戦となったが、いきなり近畿大会唯一のVホールを決められ敗退。 神戸B 乳母車(優勝)

2017年現在、神戸最高の成績を残しているマシン。神戸初の全盛期はこのマシンから始まった。

マシン名そのまんま、乳母車のような形をしている。

速度を可変可能な2つのベルトでディスクを挟んで撃ち出すシンプルな方式。

やる事がシンプルで動きも名前も見たまんまだが、機構的に見れば非常に堅牢で洗練されたフォルム。

筐体にはアルミ材、ベーク板、プラ段ボールを的確に使い分けている。

足回りは4輪駆動で機動性が高い。

ディスクの取り込みはアームをディスクの下から差し込む方式で、アクチュエータを使用していないローテク仕様。 昨年のCONTECのメンバーが中心となっており、経験者がマシン完成度、操縦、戦略にじっくり時間をかけた。 今でもよくあるが、シンプルなアイディアの完成度をひたすら高めると高い戦闘力を発揮するパターン。 その代わり賞は貰えず、とにかく勝つしかない。 近畿大会では毎回確実に10点以上の得点を決め安定した動きを披露した。 未だ完成度にばらつきがある近畿大会においては、乳母車とStar Kingの完成度と得点力は群を抜いていた。 決勝で対決したStar Kingとは点の取り合いの大接戦になったが、近畿大会最高の20点を決め優勝した。 あまり動く必要のないディスクの投げ合いではあるが、特に地区大会では機動力も重要な勝因になっている事が分かる。 なお、映像で確認する限り、地区・全国も通じて一度もVホールを狙っていない。 決める事もできただろうが戦略上あくまで得点勝負だったようだ。 全国大会では優勝校のため1回戦はシードで2回戦から登場し、佐世保 ミラクルフォースに勝利したが放送では完全カット。 ミラクルフォースは地区大会から全国1回戦まで4連続でVホールを決めていた化物で、乳母車がどうやって勝ったのか未だに謎である。 Vホール狙いで入ったか、ミラクルフォースがVホール決められず得点勝負になったか。 秋田 なげわっぱと対戦した準々決勝も25-0で勝利したもののダイジェスト。 Star Kingと再戦した準決勝でようやく1試合丸々流れたが、特にチーム紹介も無く番組は完全にStar King応援モードだった。 近畿大会決勝の再現となったこの試合は、奇しくも近畿決勝と間逆のスコアの15-20でStar Kingの勝利。 劣勢の状態から終了間際にStar Kingが放った流れ星シュートも、近畿大会では入らず、全国では入って逆転勝利。 近畿大会の全てを精算し、Star Kingは決勝へと進んでいった。 全国ベスト4。準決勝とロボコン大賞のStar Kingと共に、近畿の躍進を告げた。 全国放送では色々無かった事にされた乳母車だが、2014年「出前迅速」で神戸 甲速[m/s]が準々決勝まで上がった際にも実況は 「神戸高専は勝てば初のベスト4!」と言っており、どうやらNHKの中でも完全に無かった事になっているようだ。 面白みのないマシンがカットされるのは理解出来るが、戦績までカットされるとさすがに報われなさすぎで何とも。 少なくとも2002年には動態保存されており、野球場でフリスビーを撃ち出すという不思議なイベントにも参加した。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||