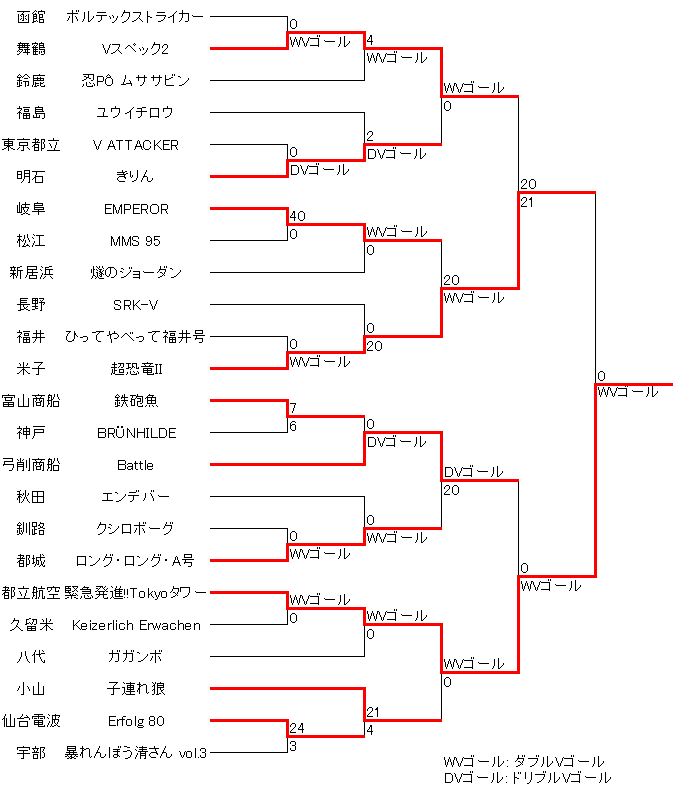

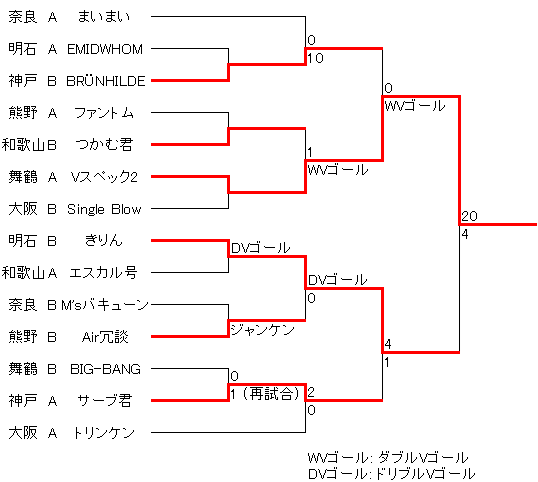

全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

接地禁止ゾーン内にあるタワーに付いた籠状のゴールにバレーボールを入れて得点を競う。

ゴールは大きさと高さに応じて1点ゴール、2点ゴール、Vゴール(20点)があり、自分と相手の両方のVゴールにボールを入れるとダブルVゴール勝ち。

ボールをドリブルで運ぶとその試合の得点が2倍になり、1つのVゴールに入れただけでドリブルVゴール勝ちとなる。

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

今大会より熊野高専(現 近大高専)が東海北陸地区から近畿地区に移り、近畿地区はようやく今と同じ顔ぶれになった。

移動した理由は、地理的な要因が一番とされている。

熊野高専があった熊野市は三重県だが、紀伊半島の南端近くにあり交通の便も悪く、広い範囲で行われる東海北陸地区よりも近畿地区の方が便利だった事は間違いない。

私も熊野高専には一度行った事があるが、神戸から電車で6時間くらいかかって驚いた記憶がある。

地区大会が富山開催だったりした時は相当な苦労になる事は推測に難くない。

ところが熊野高専があった熊野市や、近大高専となって移転した三重県名張市は、NHKの電波が東海地区であるため、今も昔も近畿地区大会放送が地元で映らないという悩みを抱えている。

これで近畿地区の出場校は6校から7校となり、全国大会枠も2校から3校に増えた。 現在の出場校数と全国大会出場枠は下表のようになっており、2枠だった頃の近畿地区は四国地区や当時の九州地区と並んで全国枠が最も狭き門の地区だった。 しかし熊野の移動に伴い枠が増えた事で、当時としては最も「割の良い」地区に様変わりした。 2005年に札幌市立高専が閉校した後は北海道地区が最も割りが良い。 九州地区も2006年に沖縄高専が開校し4枠になったので、2017年現在では四国のみが枠数的には最も過酷な地区となっている。

※キャンパスは1校カウント

近畿大会出場マシンこの年は地区大会運営の点でも、今と同じ形に近づいたものがいくつかある。 1つはトーナメントがABシャッフルで同校対決は決勝でのみという今と同じ形になった点。 また、これまではピットがフィールドのすぐ横で試合中も見えていたが、今回から基本的に書き割りの後ろなどに設置されるようになった。 この大会は神戸高専体育館で行われたが、小体育館がすぐ横に併設されているため、そちらをピットにしたと思われる(7年後の2002年はそのようになっていた)。 そして、これまで地区の賞はアイディア賞と優秀賞(関東甲信越など枠の多い地区のみ)のみだったのが、ベストデザイン賞が加わった点である。 このベストデザイン賞が今で言うデザイン賞の源流なのは言うまでもないが、九州地区大会放送では単にデザイン賞と表示されており、呼び方が定まっていなかった事が伺える。 ベストデザイン賞は翌年には無くなり、代わりに技術賞が初登場する。 そして1998年「生命上陸」で芸術賞として復活し、2001年「Happy Birthday 39」からデザイン賞という呼び名で定着する。 司会・実況は去年と同様NHKアナウンサー+実況サポートの形。 タージンは全国大会の実況と大会放送のナレーションも担当した。 尾崎小百合とは、ボヨヨーンのネタでお馴染みのかつみ・さゆりの人。芸風とは違い、かなり安定した喋りで進行を進めている。 ゲスト審査員は小林彬先生。去年の森先生に続き全国審査員を招いていた。 小林先生は「重量制限が8kgから10kgに変わって、マシンの傾向に変化が出るか注目している」と専門家らしいコメントをしている。 これまで近畿大会では仲良く1校ずつ優勝校が交替してきたが、今年は舞鶴が2回目の優勝を果たし3年ぶり2回目の全国を得た。 優勝した舞鶴 Vスペック2は全国でもベスト4に入り、この年の近畿最高の戦績を残している。 ここから舞鶴は3年連続で全国出場。その後も全国ブランクは最大でも3年という安定した結果を残している。 明石は推薦で全国大会初出場。初全国ながらこちらも強力なマシンで、全国準々決勝でVスペック2に当たらなければ更に上にも行けたはずだ。 翌年は近畿大会同校決勝、全国準優勝など大活躍。初期明石の黄金時代が始まった。 神戸は2年連続の全国出場。白い木製機体が美しく、ドリームタワーの懐古映像で頻繁に登場する。 昨年程ではないにしろ、近畿地区の全国成果は上々で、1994年~1996年は近畿地区の第1全盛期だった。 これで元々近畿地区だった6校は全て全国大会へ出場となった。 熊野は東海北陸地区の頃から全国は未出場だったが、この年は伝説級のマシンを残している。

なお、この年の近畿大会は録画に失敗しており、手元には大会の途中からしか映像が残っていない。

よって初戦の方に登場し敗退した一部のマシンの解説は書けない事が悔やまれる。

この年のルールではシンプルでないマシンを探す方が難しいが、

そんな中で水素爆発とペットボトルロケットという変態が2台も近畿地区に登場した事は深く記憶に留めたい。

舞鶴A Vスペック2(優勝)

昨年のVスペックに続く2代目。全国大会でベスト4まで勝ち上った初期舞鶴の名マシンである。

ネーミングはシンプルだが語呂がよく耳に残る名だ。 1本の釣り竿アームの先端に2つのボールを保持し、Vゴールに直接入れてダブルVゴールを狙う。 スタート時点では垂直に立っているアームを下に下げる機構はワイヤー巻き取りではない。 アームの支点の反対側に円弧状のラックがあり、この軌道上をアームが動いて角度を調整する。 本体のベースを重くする事で、アームのカウンターウェイトとしている。 釣り竿の先端にはプラ板が取り付けられており、相手チームのアームを防ぐ。 このプラ板は全国大会ではカイトに変わっており、まるでカイトが空を舞うような攻防戦を展開した。 近畿大会では1回戦で大阪 Single Blowと対戦。アーム同士で接戦となりダブルVゴールはならなかった。 ゲスト審査員のローリー寺西はSingle Blowとの試合を「キカイダーとハカイダー、ゼンダマンとアクダマンの戦い」と評した。 2回戦でもまた同じアーム式の和歌山 つかむ君と対戦し、今度はダブルVゴールに初成功。 近畿大会でダブルVゴールを決めたのはVスペック2のみである。 準決勝の神戸 BRÜNHILDE戦でもダブルVゴールを決め決勝に進んだが、決勝の明石 きりん戦では2球目を外してしまい得点勝利。 舞鶴2度目の優勝を決めた。近畿地区で優勝2回にのせたのは舞鶴が初である。 全国大会では地区優勝のため1回戦シードで2回戦から出場し鈴鹿 忍PÔ ムササビンと対戦。 相手の打ち出したボールにアームを大きく揺らされ苦戦したが、相手がボールの補給に向かっている隙にダブルVゴールを決めた。 準々決勝では近畿大会決勝カード、明石 きりんと再戦。相手がアームを下ろしている間に素早くダブルVゴールを決め勝利。 準決勝の相手は米子 超恐竜II。 1球目をVゴールから外してしまい、相手のアームにプレッシャーをかけ空中戦を展開するが、超恐竜IIはアームがトラスで頑丈なため横ぶれが少なくVゴールに入れられた。 その後自陣のVゴールに入れて20-20の同点としたが、超恐竜IIがもう1つのボールを1点ゴールに落として追加点を入れて勝負有り。 全国ベスト4以上はいずれも鬼のような強さのマシンばかりで、中でも都立航空 緊急発進!!Tokyoタワーは際だってはいたが、Vスペック2も決して見劣りするマシンではなかった。 去年に続き、今年の近畿も全国優勝が十分狙えた。 舞鶴B BIG-BANG

水素爆発でボールを打ち出す伝説的迷マシン。水を電気分解して水素を発生させ、プラグで点火して爆発させる。

スタート時にエネルギーを貯めていてはいけないルールだったが、水素もそれに該当するようで、試合開始後から電気分解をしていた。

機体は三角形のベースに砲台を乗せた形。2輪駆動で、前輪は無くソリになっている。

爆発の実験風景が大会放送の紹介VTRで映されていたが、爆発の至近距離に学生が何人も居る等、今では安全上到底放送出来ない風景だろう。

操縦者は大会ではヘルメットを被っていた(当時はヘルメット規定なし)。実験風景では爆発で打ち出し装置が破損している。 近畿大会では1回戦最後の試合に登場し、会場の期待は大いに高まった。 操縦者が電気分解完了を告げ、応援団がカウントダウン 「3!2!1!ファイヤー!」 しーん…不発 司会3人「なんやそりゃ!」 無得点で試合は再試合に。 再試合では爆発に成功したが、何の前触れもなく、音もしなかったため、爆発したのかマシンが動いてボールが砲身から転げ落ちたか分からない程度の威力しかでなかった。 メンバーによると水素が貯まらなかったとの事。相手が得点したために敗退。 2017年のロボコンOBを追った特番「笑って笑って笑って泣いたロボコン秘話」で取り上げられた。 メンバーの1人は在学中に起業し、現在はさくらインターネットの代表取締役となっていた。 明石A EMIDWHOM

録画失敗のため映像無し。読み方はエミッドフォーム。

明石B きりん(準優勝、全国出場)

明石の初全国出場マシン。マシン名から想像が付くとおりのアーム型。

アームは倒すだけでなく伸縮もでき、ボールを拾い上げる事も出来る。

変わったところでは、アーム先端のハンドがボールを横から包み込むように掴んでいるのが面白い。

基本的にドリブルVゴール狙いで、筒に入れたボールを掃除機で吸引し持ち上げて落とす事でドリブルする。 近畿大会では1回戦と2回戦でドリブルVゴールを決めた。近畿大会でドリブルVゴールを決めたのはきりんだけである。 1回戦の後にアームが折れてしまい急遽補修。2回戦はなんとかドリブルVゴールを決めたものの、準決勝ではアームがVゴールまで届かず2点ゴールへ入れて勝利。 決勝は舞鶴 Vスペック2との対戦。アームが伸びずVゴールを断念し2点ゴールに入れた後、2つ目のボールを掴もうとするがタイムアップ。 1993年「ステップダンス」に続く近畿大会準優勝。 全国大会。1回戦、2回戦共に打ち出し型の東京都立 V ATTACKER、福島 ユウイチロウと対戦し着実なドリブルVゴールで勝利。 しかし放送では両方ともその他の結果のダイジェスト。 同じドリブル方式の鈴鹿 忍PÔ ムササビンは紹介されたが、きりんは全く紹介されなかった。 放送ではアーム型ばかり勝ち残る事に何度も言及されていたが、アーム型は印象が悪かったのだろうか。 準々決勝で近畿大会決勝で当たった舞鶴 Vスペック2と再戦。 バスケットドリブルは認定されたが、アームを下ろしている隙に素早くダブルVゴールを決められ敗退。 初全国でベスト8。上等な成績だが放送ではダイジェストばかりで、Vスペック2との戦いもあっという間に終わったため殆ど映らなかった。 これに奮起したのか関係ないのか(無いか)、翌年は明石の年になる。 奈良A まいまい

ボールを入れた円筒を縦回転させ、遠心力で飛ばすマシン。Star Kingは慣性力だったが、これは遠心力。

ボールを離すタイミングは手動の模様。ボールはベルトコンベアで円筒まで運ぶ。

大会前日の計量でマシン重量が2kg近くオーバーし、テストランはできなかった。

軽量化が影響してか、試合時にはマシン全体がたわんでいた。 1回戦はシードで2回戦第1試合から登場。 ボールを離すタイミングを誤り、ボールはマシンの真上に飛んでフレームに当たりマシンが破損してしまった。 後続のボールを取り込む事ができず敗退。 奈良B M'sバキューン

マシン下部に取り付けられた2つのローラーでボールを左右から挟んで打ち出す。ローラーは金属製でスポークが入っている。

マシン上段には上下に稼働する水平板があり、これでバスケットドリブルを狙っていた。 1回戦、バスケットドリブルは2回突いたところで失敗。ボールを打ち出し1点ゴールに入ったがバウンドして出て行ってしまった。 その後配線トラブルで片側のローラーが回らなくなりボールを打ち出せなくなった。 両者無得点のため再試合となったが、やはり配線が不良のようでボールを打ち出せず。また両者無得点で、ジャンケン勝負で敗退した。 和歌山A エスカル号

録画失敗のため詳細不明。

カタツムリのデザインだが殻の部分がローラーになっているわけではなく、目の部分についたローラーで左右から挟んで打ち出す。 和歌山は2004年にエスカルゴンという似た名前のマシンを作っている。 エスカル号というマシン名は高専ロボコン史上複数存在している(1989年 鈴鹿など)。 和歌山B つかむ君

2本の釣り竿の先端にボールを1つずつ保持しVゴールを狙うアーム型。

他のアーム型と同様、クレーンのような形をしている。 1回戦ではバランスを崩したようだが、試合には勝利した(映像が残っていない部分)。 2回戦は舞鶴 Vスペック2とアーム型対決となったが、早々にボールを1個1点ゴールに落としてしまう。 その後、もう1つのアームの位置を調整をしている間にVスペック2にダブルVゴールを決められ敗退。 大阪A トリンケン

巨大なパンタグラフ式伸縮アームでゴールを直接狙うマシン。

恐らく2点ゴールまでしか届かないが、これほど巨大なパンタをまともに動かしているのはなかなか面白い。

アームは上下にも稼働し、ドリブルしたボールを拾い上げる事が出来る。 大会では1回戦シードで2回戦から出場。ボールを持ってアームを伸ばすが、ゴールには入れられなかった。 その後はボールを拾い上げるのに手間取り無得点で敗退。 マシン名はドイツ語のtrinken(飲む)。勝利の美酒を飲みたいという事か。 大阪B Single Blow(ベストデザイン賞)

録画失敗のため詳細不明。しかし近畿大会放送のラストに一瞬映っていた。

アーム型というよりはクレーン型と言った方が良いか。

大きなマシン本体から2関節のクレーンが展開し、Vゴールに直接ボールを入れる。 優勝候補と言われていたらしいが、初戦で舞鶴 Vスペック2に当たり敗退。 大阪は4年連続2チームとも初戦敗退となってしまった。 神戸A サーブ君

ゴムの力でバレーボールのアンダーサーブのようにボールを打ち出すマシン。

マシン上部を支点にした振り子のような打ち出しハンマーを大きく引っ張り、V点ゴールも狙える飛距離で打ち出せる。

2球目のボールはハンマーのすぐ横に保持しており、そこから後ろに伸びたガイドレールで追加のボールを補給する。

足回りは後輪駆動、前輪操舵で、マシンは縦長の形をしている。 1回戦では水素爆発の舞鶴 BIG-BANGと対戦。 通常なら操縦者は気が気でないところであろうが、この操縦者、神経が図太いという理由で操縦者に選ばれたらしく、 確かに隣で爆発を起こそうとしているのに全く気にせず自マシンの操縦に集中していた。強い。 最初から持っていた2球を打ち出して飛距離も十分だったが、2球共ゴールの支柱に弾かれ得点ならず。 両者無得点で再試合となったが、再試合では1点決めて勝利した。 2回戦では2点ゴールを決めて勝利。 準決勝では1点入れた後、ハンマーが電源ケーブルに引っかかりコネクタが抜けてしまった。 急遽審判が駆けつけ、マシンに触れずに差し込めばOKという事で事なきを得た。なおこの時の審判は笑いまくっていた。 しかしその後、ハンマーを引っ張るワイヤーが絡まりボールを打ち出せなくなってしまい、そのまま敗退。近畿大会ベスト4。 神戸B BRÜNHILDE(アイディア賞、全国出場)

曲線の木製フレームが美しいバックスピン打ち出しマシン。マシンの読みはブリュンヒルデ。

直線フレームが支配的なロボコンにあって、単なる円弧とも言い切れない木の曲線フレームをいくつも組み合わせ、洗練されたボールの射出ガイドレールを構成した。

材質は普通のベニヤ板だが、照明の強い試合では白亜に輝き一際異彩を放つ。

北欧神話のワルキューレの名を冠するにふさわしい美しさだ。

打ち出しのアイディア自体はシンプルだが、木を合理的に使い機能性とデザイン性を兼ね備えたBRÜNHILDEは絶賛されたと聞く。

動画「高専ロボコン 30年!~2017年。30年目のロボコンがはじまる。~」にも登場した神戸高専の代表マシン。 マシンの本体フレームはアルミ角パイプと木を組み合わせて構成されている。 右側から見ると三角形だが、打ち出し部がある左側には半円を2つ組み合わせたような曲線ガイドがある。 大きな円弧の中心にローラーがあり、ボールはローラーの外周180度に沿ってマシン上部へ移動。 上部には上からも挟み込むローラーがあり、この2つのローラーで射出される。 ローラーの回転数は可変だが、恐らくVゴールには届かないので基本的に2点ゴールに数を入れて得点を稼ぐ。 補給ボールはマシンの中に抱えてドリブルする。去年に続いて今年も足は4輪駆動。 最初の2球は早々に打ち出し、補給して連続シュールするのが常套戦術。 近畿大会、1回戦は調子が良くなかったようだが勝ち上がり、2回戦では2点ゴールに5つ入れ10点を獲得した。 準々決勝では舞鶴 Vスペック2と対戦し、得点する前にダブルVゴールを決められ敗退した。 近畿大会ベスト4、アイディア賞で全国大会へ進出。 全国大会では1回戦で富山商船 鉄砲魚と対戦。 互いに2点ゴール狙いの打ち出し型による点の取り合いで、同点で時間切れになったと思われたが、 BRÜNHILDEがボールをドリブルで運ぶ際に1個接地していなかったため1点減点となり敗退。 全国大会応援団賞。 この応援団賞というのは少なくとも1995年から1997年にあった事は確認されている。 それ以前もあったという話もあるが、放送では触れられていないのでおまけのような側面が強いと考えている。 この年は兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)のあった年で、神戸高専も少なからず被害を受け地盤沈下などが発生した。 学生は全員無事で、地震から約2週間後、授業が再開された。 校庭の1/3に仮設住宅が建設され、撤去されたのは5年後だった。 震災復興の合い言葉だった「がんばろうや神戸」をマシンに掲げBRÜNHILDEはロボコンに出場した。 応援団賞には震災補正があっただろうが、BRÜNHILDEの圧倒的な完成度は、必ず全国出場を果たすという強い意志が現れていたように思う。 熊野A ファントム

録画失敗のため映像無し。

熊野B Air冗談

今年の近畿地区に登場した伝説級マシン2号。

ペットボトルロケットでボールを飛ばすマシン。ペットボトルロケットをロボコンに導入したのは史上初ではないだろうか。

過去の地区大会を全て見たわけではないので不確かではあるが、これまでのルールではペットボトルロケットを使う必要性が殆ど無かったので、これが初出の可能性が高い。

その点では非常に面白く伝説的なマシンと言える。 マシンは親機と子機からなり、最初から分離している。 親機は大砲と台座のような形をしておりデザイン製もなかなか高い。 砲身にはペットボトルの空気圧で動くシリンダが搭載されており、このシリンダでボールを飛ばす。 シリンダは飛んでいかないので、ここをペットボトルロケットと言うのはおかしいかも知れない。 ペットボトルは砲身に2つ、台座にもう1つあり、詳しい構造は不明だが空気圧がある限りシリンダは何回も動かせるようだ。 足回りはラジコンのビッグタイヤを使った6輪。ブルドーザーのようにボールを押してドリブルする。 ドリブルで持ち込んだボールは、砲身を下に傾けて拾い上げる。 子機はスタート地点固定で、そこから単発ペットボトルロケットでボールを飛してロングシュートを狙う。 この時ペットボトルロケットもボールと同時に飛んでいる。 うまくいけばバウンドして2点ゴールに入る性能はあるようだ。 1回戦では親機子機共に撃ち出したものの飛距離が足りず、両者無得点。 再試合では子機が撃ち出し距離は十分だったがゴールには入らず、また両者無得点。ジャンケン勝負で勝利した。 2回戦は明石 きりんが相手。子機がペットボトルロケットで打ち出し、また飛距離も十分ながら入らず。 親機も発射するがこれもバウンドしてゴールには入らなかった。きりんがドリブルVゴールを決めたため敗退。 翌年のスカーレットニードルもそうだが、この時期の熊野は全国ならアイディア倒れ賞が貰えるくらい特徴的なアイディアマシンが多かった。 全国大会への道は遠くとも、独創的なアイディアに果敢に挑戦する姿勢は今でも受け継がれているように感じる。 |