全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

プランターと呼ばれる支柱付きの台座に各チームが自作した花を咲かせることで得点を競う。

プランターは5点の大プランターが2つ、1点の小プランターが8つ。

マシンは接地した状態でプランターの上空に禁止出来ない。

花は蕾の状態でプランターに投入される必要があり、その後花びらが開いて3箇所以上が台座からはみ出るとプランター獲得と得点が認められる。

大プランターを獲得している場合、相手の獲得している小プランターの支柱に蝶を飛ばして取り付けるとプランターを奪うことが出来る。

競技点には3人の審査員が1人最大3点ずつ付ける芸術点が加算され、プランターの得点との総合点で勝敗を決する。

|

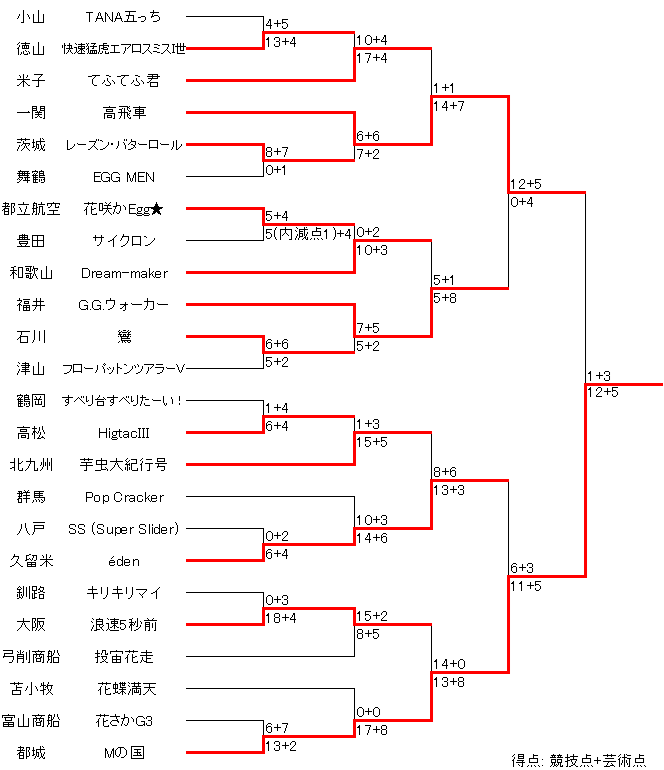

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

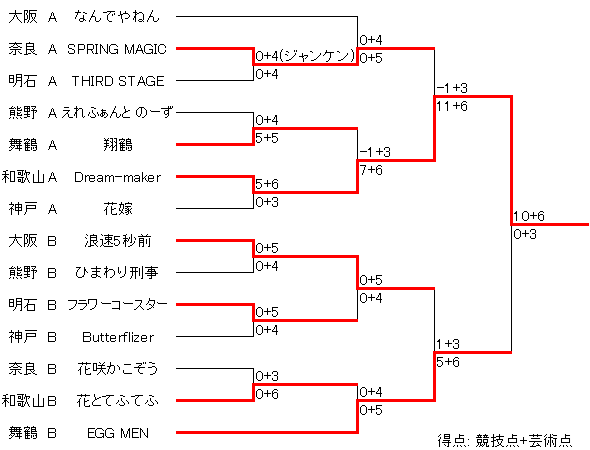

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

ついに第10回を迎えた高専ロボコン。ルールは変革期を迎えようとしていた。

昨年の「テクノカウボーイ」から取り入れられた自作の得点物は更に自由度が求められ、赤と青を個別に用意する必要もなくなった。

翌年の「生命上陸」、2000年の「ミレニアムメッセージ」など、自作得点物のルールが本格的に始まった年と言える。

Vゴールは無くなったが蕾からの開花や蝶による得点奪取など、ルールの複雑化は進んだ。

近畿大会出場マシン最も特筆すべきは芸術点の存在であろう。 試合毎に審査員が花や蝶の美しさを採点し、競技で獲得した点数に加算される。 審査員も審査委員長以外は芸術・デザイン系の人が招かれた。 競技点に対して芸術点のウェイトは決して低くなく、このために試合結果がひっくり返ったことも実際にあった。 ただし、実際の大会ではデザイン性だけではなくマシンの動きと得点実績も含めて芸術点が付けられてたのは間違いない。 よって芸術点とは言ってもその実態は総合判定に限りなく近いと言えるだろう。 判定の際にマシンや得点物の芸術性が考慮されることが明記されたルールは他にもある(ミレニアム・メッセージ、らん♪ RUN Laundryなど)が、 実際に得点として芸術点が組み込まれたのは2019年現在この「花開蝶来」のみである。 更に重要なルールの変更点として、1993年以来電源が会場の直流電源からケーブルで供給されていたのが蓄電池に戻された。 蓄電池は電圧も容量も制限がない代わりに、当然ながら重量はマシンの制限重量(16kg)に含まれる。 これによって蓄電池を背負った操縦者が再び多数見られるようになった。 そしてこの年こそ、近畿地区の暗黒時代の始まりだった。 90年代前半も近畿地区のマシンは全国大会でなかなか活躍出来ずレベルが低いと言われていたそうだが、 1997年から2005年頃までの近畿地区は更にどん底で、地区大会では得点すらままならず判定試合ばかり。全国大会ではぼろ負けというパターンが非常に多かった。 近畿大会の成立すら危ぶまれたこともあり、その最たる例である1999年「Jump to the Future」(1チームも得点できず全試合が判定)はあまりに有名。 あまりに酷くてNHKの番組制作側からも「何とかしてくれ」と言われる始末だった(2000年度の出来事)。 この1997年も得点できたのは全14チーム中4チームしかなく、競技得点が0-0という試合が続出した。 ピットでもまともに動くマシンを探す方が大変だったらしい。大会当日も至る所で製作・修正作業が行われていたらしい。 これは2000年前後の近畿大会では当たり前の光景だった。 それでも毎年まともなマシンが1つはあって、順当に近畿地区優勝してある程度まともな映像を提供する救世主となっていた。

なぜ全国の中でも近畿地区が特に低レベル沼に落ち込んでしまったのかは、 この年の近畿大会の主管校は熊野高専(現近大高専)。これで近畿地区の主管校が一巡したことになる。 熊野高専の所在地は三重県だったが、開催地はすぐ隣の和歌山県にある新宮市総合体育館。 司会はタージンに代わりアナウンサーと亀山房代が務めており、関西弁全開でユーモラスに盛り上げた。タージンの復活は2年後の1999年。 賞はアイディア賞と技術賞が設けられた。 審査委員長の浅田先生は1993年「ステップダンス」から5年間近畿地区大会で審査委員長をしてきたが、この年で最後。 翌年からは神戸大の田所先生(現東北大)が初登場する。 これまでもあったことだが、この年の地区大会も地区によってルールが違っていた。 近畿地区では、花びらの「一部の幅が150mm以上必要」だったのが「長さが150mm以上」に前日に変更された。 他地区のルールも鑑みた結果なのか、近畿の一部のマシンの花に合わせて変更されたのかは定かではないが、ピンポイント過ぎるので後者の可能性が高い。

大会結果は、和歌山が4年ぶり2回目の優勝。全国大会は4年ぶり4回目となる。

推薦1枠目の舞鶴は3年連続4回目の全国で絶好調。もう1枠の大阪は1991年「ホットタワー」での優勝以来6年ぶり2回目の全国大会出場。

第1回近畿大会での優勝後いきなり5年間ブランクが空いてしまったが、ここから6年連続で全国に進む最盛期が始まる。

マシンは近畿大会ではパッとしなかったが、全国大会向けに改良され本来の鬼のような性能を遺憾なく発揮。

なんと全国優勝マシンのMの国(都城)との対戦は競技点では勝っていたのだから凄まじい。

3年連続で全国大会に出ていた神戸は2チームともマシンの完成度に大きな課題があり結果を残せず。これがロボ研の設立へとつながった。

舞鶴A 翔鶴(技術賞)

舞鶴と言えばマシン名に鶴の字を入れるのが定番だが、それが始まったのがこのマシン。

1992年に舞鶴をそのまま英語にしたダンシングクレーンというマシンもあったが、今となってはやはり漢字の鶴の方が馴染みが深い。

鶴の字は2002年まで続き、2003年の真・TSURUホーダイで若干逸れたものの2004年からは再び鶴が入り2012年まで続く。

2013年は両チームとも鶴ではなかったが、2014年以降は毎年2チームとも鶴の字が入るようになった。(2018年現在継続中)

なお、ショウカクという名は2000年「ミレニアム・メッセージ」でも使用されている(この時は昇鶴)。 直径1mはあろうかという巨大なターンテーブルに花が7個乗っており、下から持ち上がるリフトで1.8mほどの高さまで上げて落とすことでプランターにシュートする。 花は投げ込まれた後にタイマーで30秒後に自動的に開くようになっている。 マシン下部には蝶の発射装置が付いており、回転するハンマーで叩いて発射する。 製作したのは電子制御研究会。今の創造技術研究会の全身であり、既にS-KENのロゴが掘られている。 1回戦は大プランターに花を咲かせて勝利。2回戦は和歌山 Dream-makerを相手に大プランターに先に射出したが進入禁止違反で1点減点。 更に発射機構の中で花が倒れて詰まってしまった。蝶を飛ばして相手の得点を奪おうとするも叶わず敗退。 舞鶴B EGG MEN(準優勝、全国出場)

この頃高専ロボコンの大会マスコットは卵型ロボのキャラクターがお馴染みだった。そのキャラを模した花を搭載した。

卵型の花はレールの上を走ってプランターに発射されるが、この発射台全体とマシン本体の間に空気を送り込み僅かに浮かせる構造になっている。

これによりレールはプランター上空に侵入でき、確実に花が載せられるというわけだ。

この機構を前日テストランで披露したところ、浮いていることが審判から分からないため何らかの表示を付けるよう求められた。

そこでアルミ箔を本体と浮かせる発射台に貼って、接触していると電球が点灯するように改造した。

このような表示は後年では当たり前になるが、この時期の高専ロボコンでは浮かせるなどのアイディアが出始めた初期だったので、大会に持っていって初めて対応を求められる事も多かった。

花は発射後にタイマーで開くようになっており、カラーストッキングを使った花びらが開花する。

蝶の形に切り抜いた紙の蝶を飛ばす機構も持っている。 近畿大会の1回戦はシードで2回戦から。大プランターに卵を載せたが開かず得点0。芸術点で勝利。 準決勝では大プランターを獲得することに成功した。 決勝は和歌山 Dream-makerとの対戦。大プランターに先に花を発射したもののうまく支柱にはまらなかったため得点ならず。 次の卵の装填が詰まってしまいどうにもならなくなったところで秘密兵器登場。マシンに付いていた卵形ロボが歩きながら出てきた。 この卵ロボのコントローラは本体とは別で養生テープで封印されていたが、操縦者はそれを大げさに外すパフォーマンスも見せていた。 この秘密兵器が何をするというと歩くだけで特に技は無い。 メンバー曰く「僕らが何もすること無くなった時に出して、敵に『何これ!?』って思わせて時間を稼ぐ」という完全な芸術点とウケ狙い。 重量余裕も無い中でよくこれだけのギミックを作ったものである。 準優勝ながらも会場を大いに沸かせた。推薦で全国大会へ出場。 全国大会1回戦は茨城 レーズン・バターロールと対決。卵の打ち出しが上手くいかず、0点で敗退。 放送では発射機構の浮上や秘密兵器にも一切触れられず悲しい限りである。 明石A THIRD STAGE

去年のHunterと同様の三角錐状の土台にまるで凱旋門を乗っけたような見た目。白い部分は多数搭載された花である。

花は蒸籠のような四角い形をしており、ローラーの発射台の両側に積み重なって搭載されている。

この花を装填する機構が独特で、左右両側から交互に発射台に装填されるようになっている。

花の開き方については説明が殆ど無かったため詳細不明。

マシン紹介VTRでは全国大会が行われる東京の観光ガイドを買いあさって読みふけるシーンがあった。 試合では何個か花を発射したがプランターには届かず。更に装填機構の部品が外れて飛んでいってしまい行動不可能に。 得点も芸術点も相手と同点だったが、ジャンケンで敗退した。 明石B フラワーコースター

こちらもHunterと同じような土台の背の高いマシン。2段のラックの下段に花を、上段に蝶をそれぞれ載せている。

花は吊り下げられて搭載されているが、とても落ちやすく毎試合で散乱してしまっていた。蝶はバタバタ羽が動く蝶の形をしている。 1回戦は芸術点で勝利したが、2回戦ではタイヤが外れてしまい為す術無くなってしまい芸術点で敗退。 奈良A SPRING MAGIC

3種類の蝶を持っているが、その理由がメンバーの意見を全部取り入れた結果だというからまさに自由。

マシンは縦に巨大な箱形をしており、3種類の蝶を撃ち出す装置を3段そのまま積んだ格好だ。 1回戦では2発ほど撃ち出したが得点にはならなかった。芸術点を含めた総得点が同点だったためジャンケン勝負となり勝利。 2回戦も得点できず芸術点勝利。準決勝では花を咲かせたかに見えたが、プランターの上空進入禁止で1点減点。その後は得点できず敗退した。 奈良B 花咲かこぞう

大会3週間前に1から作られたマシン。元々は4つのプロペラで完全飛行しプランターの上から花を落とすアイディアで、飛行も実現できたものの安定性が悪く危険ということでボツになった。

飛行マシンは大会放送の映像にも映っており、まさにドローンそのものである。 作り直されたマシンは高さ制限ギリギリの高身長マシン。動くと全体が軋んで揺らいでいる。 急峻な滑り台を持っており、そこから花を落としてプランターに撃ち出す。 花は布団用洗濯ばさみを使っており、そのバネの力でプランターの支柱に取り付くようになっている。 試合ではプランター前まで移動できたものの花を発射出来ず0点。芸術点で敗退した。 和歌山A Dream-maker(優勝)

芸術性を求めるルールに真っ向勝負を挑んだ、自身も認める「勝ちに行ったマシン」。

花はアルミ板で作られた滑り台を滑り降りてプランターに発射されるが、肝心の花はアルミフレームの枠が開いて細い棒がプランターをはみ出して得点要件を満たすだけ。

カラーリングも何も無し。花らしさゼロ。マシン本体もただの箱型。割り切りが凄い。

Dream-makerという素敵な名前は一体何なのか。dreamとは優勝のことなのか。きっとそうに違いない。 芸術点は完全に捨てているのかと思いきや、蝶は凝っている。パラシュート型をしており、底にファンの付いた筒に入れて風を送って飛ばし上げ雌しべに引っかける。 装填機構も含めとても良くできたアイディアだ。 1回戦は見た目が対極に位置する神戸 花嫁と対戦。戦闘力に全振りしたDream-makerと、デザインに全振りした花嫁。結果は火を見るより明らかだった。 2回戦では大プランターだけでなく小プランターでも得点を重ね、蝶も成功させて勝利。 準決勝はこれまでで最高の調子を発揮し近畿大会最高点の11点を上げた。芸術点と合わせた17点も近畿大会最高。 決勝戦の相手は舞鶴 EGG MEN。相手側の大プランターは競り負けたがもう1つを取り、更に得点を重ねて優勝した。 全国大会では花のアルミフレームに色を塗って文字通り少しだけ色気づいた。 1回戦はシードで2回戦から登場し都立航空 花咲かEgg★と対戦。相手のトラブルもあり、順調にプランターを獲得し勝利。 準々決勝の相手は福井 GGウォーカー。大プランターを1つ獲得するも、その後は花が開かず5-5で同点。芸術点は1-8の大差を付けられ敗退となった。 和歌山B 花とてふてふ

水をあげて花を咲かせるという現実のプロセスを再現した意欲的なマシン。製作したのは化学が専門のサイエンス同好会のメンバー達。

この時点で期待が高まるが、その期待の更に上を行く仕掛けが施されている。

なんと花を閉じている糸を焼き切るため、ナトリウムに水をかけ燃焼させるのだ。完全に発火しとるがな。

花は螺旋状のレールに多数搭載されており、そのレールを高く持ち上げて花を滑り落としてプランターに発射する。 1回戦ではレールを上げるワイヤーが切れたのかレール全体が落ちてその拍子に花が地面にばらまかれてしまった。 落ちた花に水をかけて咲かせてみようとしたがうまく当たらず。0点だったが芸術点で勝利した。 2回戦はプランターに花を1つ発射したが引っかからず、芸術点で敗退。 今では完全アウトなアイディアだが、それでも普通に出場出来た緩い時代の最後の輝きである。 大阪A なんでやねん

花は大プランター用に割り切っており、ローラーで射出するタイプと上から落とす2種類それぞれが1つずつ。

本当はもっと搭載するはずだったのかもしれないが、少なくとも試合では2つしか無かった。

蝶は正方形を組み合わせた翼のようなフォルムをしており、叩いて撃ち出して飛行させてプランターの支柱に取り付かせる。 2回戦から登場したが花の発射に失敗。蝶を飛ばしてアピールしたが、0点同点の末芸術点で敗退。 試合後のコメントは「なんでやねん!」 大阪B 浪速5秒前(アイディア賞、全国出場)

当時2008年夏のオリンピックを誘致していた大阪。それに合わせた「大阪オリンピックPRマシン」がこの浪速5秒前である。

大阪オリンピックはすぐそこまで来ているという意味が込められている。(誘致が実現しなかったのは周知の通り)

花はオリンピックカラーの5色の大きなゼムクリップが組み合わせたような形。最初は5枚が畳まれているが、ローラーで発射されてプランターに乗るとゴムで開いてオリンピックフラワーになる。

シンプルな花ながらもカラフルでオリンピックというテーマに上手く合わせている。またマシンも小型・シンプルなので機敏に動き回ることができ、高い戦闘力を発揮した。

カラフルなセロファン紙の蝶も飛ばすことも出来る。 1回戦、2回戦は得点は0点だったが良く動いていたため芸術点で勝利。準決勝は相手の大プランター獲得を阻止に動いたが先に決められ敗退。 全国大会推薦を勝ち取った後はスピード、精度、装飾が大幅に改良され、操縦者も練習を積んだ。 マシン前方にはガイド棒が取り付けられ、これでプランターまでの距離を測ることで花の命中率はほぼ100%になった。 足回りも地区大会では発射機構に対し横走りだったが、全国では縦方向に変更した。 近畿大会が全地区の中でも初期の開催だったため、色々な改良が可能だった。 全国大会1回戦の釧路 キリキリマイとの対戦では蝶も合わせて全てのプランターを獲得し、全国大会唯一のパーフェクトを達成している。 2回戦は弓削商船 投虫花走と。プランターだけでなくスピードを生かし蝶で相手の得点も奪って勝利。 準々決勝の相手は都城 Mの国。相手もスピードが速く、先に大プランター2個を決められてしまうが、相手の花の上に発射して重ねて自点を奪った。 残り時間1分で全てのプランターが埋まり蝶による取り返し合戦が始まった。都城が蝶で取り返したプランターを大阪が更に取り返す。 その攻防中に都城はプランターの上空に侵入してしまい減点。競技点は14-13で大阪が勝った。しかし芸術点はなんと0-8で都城。 カラフルながらも構造がシンプルな花と蝶は、派手で精巧な都城の花蝶の前では霞んでしまった。 全国大会ベスト8。2018年現在、大阪の全国最高記録である。 神戸A 花嫁

3人の機械科女子学生が中心となって製作されたコンセプト全開のマシン。結婚したばかりの担任の先生を御祝いするマシンである。

その名の通りマシンにはウェディングドレス姿の花嫁と黒いマントの花婿が乗せられている。

その背丈は人間とほぼ同じ。マシンの半分以上がマネキンという見た目重視の強さだ。

花びらは風船状になっており、ファンの回転で空気が送り込まれ膨らんで蕾から開花する。この花びらもハート形になっておりこだわりが感じられる。

花を投げる機構は放送で殆ど映っていないのでよく分からないのだが、花嫁の腕が縦に回転してぶん投げるようだ。ということは花婿は蝶を飛ばすはずだったのだろうか。

マシンは乙女チックだが、自作のジョイスティックコントローラを使用するなど見えづらい所にも凝っている。

軽量化に苦しみ、本来ロン毛だった花婿のカツラはカットされてしまった。 こんなマシンがなぜ1回戦からガチの戦闘マシン和歌山Aに当たってしまうのだろうか。 しかし試合では花を1つも投げられなかったのでどこと当たっていても同じだったのかもしれない。 試合中に新郎のカツラが落ちてしまうという重大ハプニングが発生。更に蝶ネクタイも落ちてしまいタイヤが乗り上げてスリップ。マシンが動けなくなってしまった。 神戸B Butterflizer

去年の白龍のメンバーが中心となって製作したマシン。

とんとこ設計に拘って100枚以上の設計図を描いたものの、肝心の組み立てが始まったのは大会2週間前。

更にその期間で花と蝶も量産し、前日にはホテルの地下駐車場で作業して完成したのは試合当日の朝7時だったのだから完成度は推して図るべし。 花を飛ばす「ぐれねいどキャノン」なる物があったらしいが、試合では動かなかったためどのような物か分からない。 正方形の蝶をファンで大量に飛ばす機構も付いていたが、本来はぐれねいどキャノンが動いて初めて蝶がプランターに止まる設計だったらしい。 主な機構が動かないButterflizerに出来たのは走ることだけ。足回りは異様に速かったそうで、あまりに速すぎて大会では速度を半減させたほど。 それでも近畿地区では最速クラスでマシンが若干たわんでいたのだから、本来の速度で走っていたらマシンが崩壊していたんじゃなかろうか。 試合では高速で動き回って蝶をばらまき、0点の同点にもつれ込んだが芸術点で敗退した。 マシンの完成度が散々で、レベルの低い近畿大会を体感したメンバー達は、状況改善のためロボコンに取り組む組織の設立を決意した。 当初はメカトロニクス研究会と仮称していたが、結局はロボット工学研究会学生部会という名称に落ち着き1997年度冬に設立完了した。 学生部会じゃない部会があったのかは不明だが、ロボット工学研究会自体が学生のみの組織ではなく、学校側の支援体制も含めた組織であるとされていた。 しかし2000年には学生部会の名は外れ、ロボット工学研究会が正式名称となる。 熊野A えれふぁんと のーず

マシンの中心部に斜めに取り付けられたゴムカタパルトで巨大な花を大プランターに投げ込む。花の土台は発泡スチロールで、風船が付いている。

マシンの周囲には絵が描かれた紙が張り巡らされており、装飾にも凝っている。

マシンは普通の箱形で、エレファントノーズ要素はどこにも見あたらない…と思ったら大間違い。

マシン内部から機関車に乗った象の子機が出てくるのだ。分離はできないのでこの子機はケーブルで本体とつながっている。

象の頭は360度回転し、鼻から紙吹雪のような蝶を吹き出す。この象が見た目も動きもとにかく良くできていて、マシン製作の殆どはこの象に注ぎ込んだのではないかと思うほど。 どうやら花は大プランター用の1つしかないらしく、試合では試合開始直後の移動中に落としてしまい、為す術が無くなってしまった。 熊野は今年もアイディア勝負だった。 熊野B ひまわり刑事

こちらもデザイン重視で芸術点狙い。ひまわり型の花は勿論のこと、直径2m以上はあろうかという全チーム中最大の巨大な花に、実際の蝶の形をかたどった極彩色の蝶。

マシン本体にも淡いひまわりが描かれ、コントローラとの間のケーブルにも緑のスパイラルチューブと葉の装飾が施されている。目指すは芸術点満点。

巨大花はプランター横でマシンから台ごと分離し自走して雌しべである支柱に取り付く。ひまわりの花は、プランターの横に貼り付けて咲かせるタイプで、全国準優勝の一関 高飛車と同じアイディアだ。 1回戦ではスタートゾーンで巨大花がはずれてしまい、ひまわりの花も落ちてしまった。落ちた花は撤去されるのがルールなので、それらを取り除いた上でフィールドへ。 しかし得点はできず、蝶も飛ばせなかった。花を全て撃ち切ると、CLOSEDの垂れ幕が降りる芸の細かさを見せた。得点は0点で同点だったが芸術点で敗北。 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||