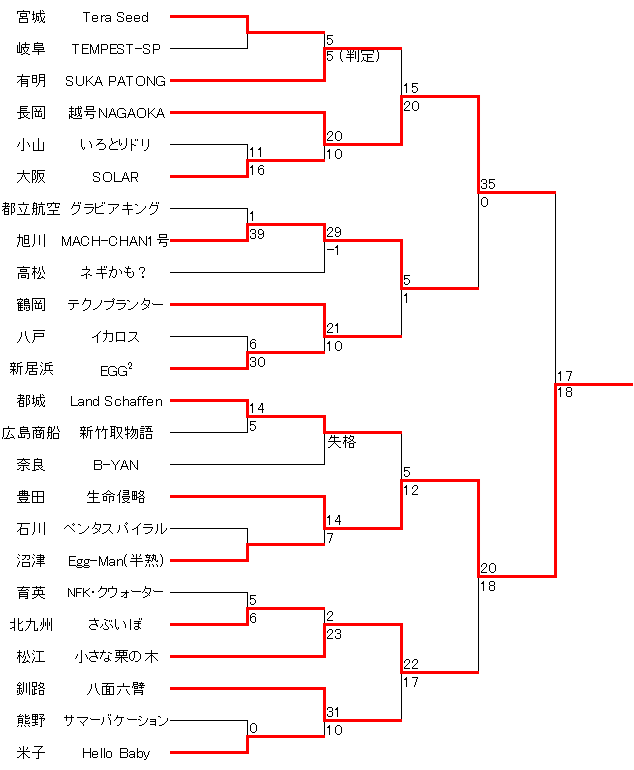

全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

島に見立てた円形エリアに自作の生命を誕生させて得点を競う。

島は進入禁止ゾーン内に3種類あり、1点の島が5つ、5点が3つ、10点が2つある。

生命は最初は種子に入っており、そこから出てきて島に入る。

生命は40cm以上のピンク色「へそ」を持っており、それが島の中に入っていることで得点となる。

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

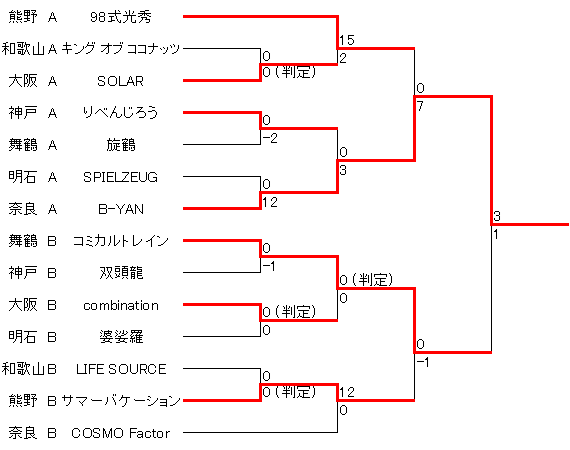

近畿大会概要

自作得点物ルール第3段。フィールドやルールは比較的シンプルであるものの、得点物には必然的にデザイン性が求められた。

去年の花開蝶来と同程度の展開が予想されていたのかも知れないが、高専生がそんな大人しい物ばかり作る訳はなく、豊田 生命侵略や松江 小さな栗の木、釧路 八面六臂など物量作戦マシンが大量に登場。

見た目には面白いものの、試合後の後片づけにかかる時間は半端ではなかった。

これに懲りたのか、物量ゴリ押しが有効なルールは以後無くなった。

本ルールは2008年の「生命大進化」に繋がっていると言える。陸地に上陸した生命は10年の時を経て進化のステップへと進む。

その10年後の2018年も「生命~」が期待され、ルール発表前には大喜利状態になっていたたが、待っていたのは生命に無関係のボトルフリップであった。

近畿大会出場マシン近畿大会前日には超大型台風が接近し大会開催自体が危ぶまれた。ところが当日は見事に晴れわたり、日頃の行いの良さを立証した。 司会は今年も芸人で桂雀々。しかし実況にはなかなか苦戦。いかに話が上手かろうと、ロボコンのような特殊なイベントの実況は難しいだろう。タージンが凄すぎるのだ。 だからどうかは分からないが、翌年から司会は再びタージンに戻り、2003年まで5年連続で務めることになる。 また審査員長は阪大の浅田先生に代わり、この大会より田所先生が登場。田所先生は2019年現在は東北大教授であるが、この頃は神戸大の助教授。 阪神淡路大震災を経験した田所先生は1999年にレスキューロボコンを提案し、2001年から正式に大会がスタートした。 今でも全国大会の解説やNHKの科学番組の解説でNHKとも馴染みが深い。 高専ロボコンも大好きらしく、大会前日からピットを回って各マシンを熱心に観察しメンバーに質問する様子が毎年見られた。 この年も大会放送の映像にそのシーンが映っている。 そこで見聞きした情報が各賞の審査にも影響を与えていたことは明らかで、試合結果のみならずマシン自体のアイディアや技術を強く評価する方だった。 翌年の1999年の審査委員長は大須賀先生だったが、2000年から再び田所先生に戻り、東北大に移動する2004年まで審査委員長を務めてくれた。 この年の重要な変化として、地区大会でも審査員判定が導入された。 昨年の花開蝶来では審査員が芸術点を判定したが、同点時の勝敗そのものを審査員が判定するようになった。 では以前は同点時にはどうしていたかというと、延長戦かジャンケンである。 (近畿地区以外ではもっと前から審査員判定はあったのかもしれない) しかし判定方法は今のように赤青の札を挙げるのではなく、審査員で協議した上で審査委員長が勝敗を発表するというスタイルだった。 また、得点条件を満たしているかどうかは1つ1つ審判が確認していたのだが、種子が来る度に審判が島の近くまで歩いてじっくり上から覗き込み、 旗を揚げて直立不動で数秒静止するというご丁寧な事を毎回していた。撃ち出しタイプのマシンは気を使って次が撃てなかったのではないだろうか。 今年は熊野(近大)躍進の年である。 これまでも独創的なアイディアで周りとはひと味違うマシンを作り続けていたが、どうにも結果が伴わずこれまで近畿地区(と元々いた東海北陸地区)で唯一全国大会出場経験が無かった。 ところが今年はBチームのサマーバケーションが全国初出場。更にAチームの98式光秀もベスト4と技術賞、そして近畿大会最高点をマーク。 今大会で得点出来たのが優勝の奈良A、大阪A、そして熊野ABだけだったのだから熊野の突出具合が伺える。

優勝は安定した動きでべーやん旋風を巻き起こした奈良 B-YAN。奈良はこれが近畿大会初優勝で、5回目の全国出場。熊野以外の元々の近畿6校の中では最も遅い初優勝である。

これで地区優勝が無い(元々いた東海北陸地区時代も含めて)のは熊野だけとなった。

その熊野は2チームともベスト4に食い込んだ。初優勝は6年後の2004年「マーズ・ラッシュ」だが、今年からほぼ毎年ベスト4以上の成績を残すなどしばらく好成績が続いていく。

全国推薦は大阪と熊野。上記の得点できたマシンの中から選ばれたのだろう。大阪は2年連続3回目の全国。熊野は前述の通り初出場だ。

3年連続で全国出場していた舞鶴は今年は出場ならなかった。

舞鶴A 旋鶴

完成度の高い鶴の形をした風船の美しい生命。マシンフレームはトラス状の肉抜きされていてこちらも美しい。

しかし、完成しなかった。当初は種子がフィールドを真っ直ぐ進み、突き当たりで左右に分かれて角まで行ってそこから生命を上陸させる予定だった。

後ろから攻めた方が、相手に邪魔されず有利と考えたのだ。しかしプロセスが複雑で上手くいかず、結局前から攻めるように変更。

大会前日の完成度は30%だったらしい。 当日は試合開始直前、フィールドの脇でも作業をし、セッティングタイムでは暴走。 これはだめかと思いきや、試合ではマシンが移動し種子を発射するところまでは動いた。 しかし進入禁止ゾーンに入った種子がマシンに引っかかって止まり、更にそれに2度マシンが触れてしまった。減点-2で敗退。 舞鶴B コミカルトレイン(準優勝)

昨年近畿大会準優勝のEGG MENチームが同じメンバーで再び参加。

タイマーで動く巨大な自走種子がガイドレールを展開して壁沿いに移動し、中から大量の電車の生命が滑り出てきて上陸する。

種子には弧を描いたカーテンレールが2本付いており、そこに電車を引っかけて滑り落としている。

電車は天井が開いて生命の条件を満たすと共に、ゼンマイ仕掛けのカメが何匹も出てくる。

このカメはルールと全く関係ない完全な装飾である。

更に、電車を発車した後の種子の上部も何やら稼働しており、詳細不明だがそこにも遊び心が含まれているようだ。 マシン本体は種子よりも小さく、最初に種子から分離した後は矢の種子をローラーで撃ちだして得点を狙う。 撃ち出し種子であるが、飛び道具ではなく低い位置から水平に撃ち出している。 この種子はガス圧で展開して得点条件を満たすとのことで、小型のボンベらしき物が付いていた。 1回戦は神戸Bと対戦。電車で5点の島を獲得したが、高さ40cmを満たすために展開した電車の天井が徐々に傾いて40cm未満になってしまい得点0。 相手が-1点だったため勝利して2回戦へ。 2回戦の相手は大阪B。電車がうまく上陸出来ず、ガス矢もトラブルで打ち出せなかったが判定勝利。 準決勝は熊野Bと対戦。電車も矢も全て外れたが相手の減点に助けられ決勝へ。 ここまで全て判定か相手の減点で勝利してきたコミカルトレイン。なんとか得点したい。 ところが悪いことに決勝はこれまでとは反対側の青ゾーンでの出場。横移動する種子の走行方向を変更するための改造を施した。 不安は的中し、種子は走り出したものの止まらず外壁に衝突。電車も出てこない。 なんとかガス矢で得点しようと全て発射。勝負には負けたものの、ついに初得点1点を挙げた。昨年に続き連続の準優勝。 明石A SPIELZEUG

1996年のきりん、1997年のHUNTERを製作した流れのチーム。マシン名はドイツ語でおもちゃの意味。

これまでのロボコンらしからぬスタイリッシュメカな種子がフィールド真ん中を走行し、両サイドから生命を島に落とす。

動きはマイコン制御で、タイヤの回転数で位置を測り、後はプログラム通りの動作をさせている。

この頃はマイコンを使うだけでも珍しかったので、ハイテクマシンという触れ込みだった。 試合ではモータが故障したとのことで、種子が自走出来ず得点できなかった。 明石B 婆娑羅

妨害専用のカラフルな壁(恐らく段ボールパネル)が素早くスライドして展開。その名もスーパー南京玉すだれ。

肝心の生命はたったの2つ。しかも超小型。自走した後パンタグラフが延びて高さをクリアする。

「相手はもう何も出来ない。得点することも出来ず…ただ…呆然と眺めとくだけ。3分間無駄に過ぎさせたる。何も出来ず焦ってる姿を悠々眺めて楽しむ。」

悪役に徹する様はもはや芸人レベルである。 そんな悪役はなかなか活躍出来ないのがロボコン。試合では微動だにせず、自分達が3分間呆然と過ごすことになってしまった(番組ナレーションより)。 原因はスイッチの入れ忘れ。これもリトライの無い時代にはよくあった話なのだ。 奈良A B-YAN(優勝)

読みは「べーやん」。カラフルな七福神の人形の生命で近畿大会にべーやん旋風を巻き起こした奈良の初優勝マシン。

進入禁止ゾーンの境のブロックに帯を引っかけ、広げながら種子が進んで島に上陸するタイプだが、

種子は船の形をしており、中には七福神の人形が1体ずつ乗っている。船も人形も良く出ておりクオリティが高い。

そこで8つ目の生命にべーやん先生の顔写真を貼り付けた人形を採用した。

七福神は色とりどりの船の中から出てくるが、べーやん先生の船はゴールド。帯もキラキラで一番派手。

こいつがラストに出てきて得点(10点ではなく1点)するスタイルで会場人気をさらった。

(地元奈良開催ということもあり、大きなべーやんコールが鳴り響いていた) 種子と生命に目がいきがちだが、マシン本体もなかなかのもの。 七福神の船は2段で積まれており、下段からは小さな橋を降ろして出てくる。 上段はマシンの両サイドに展開しながら降りてきて、そこから船が出てくるというなかなか熱い機構となっている。 1回戦は明石Aと対戦。船が遅いものの確実な動きで得点を重ね、12点で勝利した。 2回戦の相手は神戸A。1点島のみで得点は伸び悩んだが、確実に得点を取れると近畿大会では十分強い。3-0で勝利。 準決勝は近畿大会最高点を挙げたばかりの熊野Aと。苦戦も予想されたが、相手のミスもあり7-0で決勝へ。 10点と5点の島は精度が低く上陸できなかったため、1点島を集中的に狙い3点。相手は0点。 安定性の高いアイディアで確実に得点を重ね近畿大会優勝を果たした。 全国仕様ではマシン本体と種子のスピードが大幅に向上。 特に非常に遅かった船の種子は爆速になり、全国の同様のタイプの種子にも劣らない精度とスピードになっていた。 しかしシードで登場した2回戦 都城 Land Schaffen戦では肝心のべーやん先生の帯がマシンに引っかかってしまい、 マシン本体が進入禁止ゾーンに入ったままに等しい状態になってしまった。これで試合は失格。 得点は十分に挙げていたはずだが残念でならない。 奈良B COSMO Factor

フィールドに太陽系を再現するという壮大なコンセプトのマシン。

マシン本体は移動しないただの土台。そこに載っていた黒い種子のみが自走し、島で開いて太陽系惑星の形の生命が現れる。

距離は回転スリットと赤外線による自作ロータリーエンコーダで測る。

足回りは駆動輪としてのクロウラーと補助輪のタイヤを使用。クロウラーにしたのは直進性のためだろう。 近畿大会はシードで2回戦に登場。フィールドを隔てるブロックに引っかかってしまう種子が続出した他、 それをすり抜けたて1点島に上陸した種子も回路不調で開かず0点で敗退。 ピットではバッテリーが発煙しており、回路には苦労していたようだ。 和歌山A キング オブ ココナッツ

高さ1mはあろうかというでかい卵が目を引くマシン。いや、卵ではなくこれはココナッツ。

外装は新聞紙がベタ貼りされているが本来は色を塗る予定だったらしい。

自走して島にたどり着いた後は、ココナッツが割れて中から釣り竿が縦に延びてココナッツの木がそびえ立つ。この木の葉も新聞紙が使われている。

更に中からは小さな種も沢山こぼれ出て周囲の島で得点を稼ぐようになっている。 手の込んだココナッツに対しマシン本体フレームは超絶シンプルな長方形。 この年のルールは種子がポイントになるため、マシン本体が簡略化されている例は多々あった。 しかし高さ制限ギリギリのようだがこんな高くする必要はあったのだろうか。 1回戦の第1試合に登場。進入禁止ゾーンの手前まで動いたのは良かったが、ココナッツが自走せず得点0。判定で敗退となった。 和歌山B LIFE SOURCE

テーマはニワトリ。種子は勿論卵で、中から生まれる生命はヒヨコ…ではなくニワトリの風船である。

このニワトリのデザインは日本によくいるニワトリではなくマレーシアのもの。

マレーシアからの留学生であるメンバーが、わざわざ本国から写真を取り寄せて製作した。

これがインターネットが普及していない時代の調べごとのやり方である。 卵は自走式で、色センサーで島の色を検知してそこに止まる仕組み。 練習フィールドは実際と同じ色を再現しただけでなく、強い照明も再現していた。 センサー類や赤外線通信が使われるようになってから会場の照明が誤動作の元になっているのは周知の事実だが、 既に照明を外乱要因と見なして実験していたのは素晴らしい。 試合では、マシンがスタートした瞬間内部に積んであった卵が崩れ落ち、割れてしまった。 ニワトリ風船はその場で膨らんだが、そこではだめだ。判定で敗退。 大阪A SOLAR(アイディア賞、全国出場)

地と空で2つの得点方法を持つ種子のデパート。

ローラーで挟んで撃ち出す幅広羽の矢のような種子は、先端の吸盤で地面に貼り付き、着地の衝撃で後部が開いて生命となる。

もう1つは1点用の転がる筒。進入禁止ゾーンとの境のブロックに錘を残し、帯を広げながら転がっていく。

転がる動力は糸巻き車の仕組みのようなので、自走という方が正しいかもしれない。

帯が延びきったところで筒は止まり、中から生命となるアンテナが立つというもの。

足回りにはカラフルなオムニホイールを使用しており、スピードもあり機動性が高い。このオムニは恐らく自作か。 この頃の大阪は毎年卒研チームがあったが、ここもその1つ。担当教官は毎年ロボコンを指導されていた方だ。 全国大会に行けなければ単位無しで留年かと言われていたが、真偽は如何に。 1回戦は和歌山Aと対戦。筒の種子を2つ発射したが得点はならず。種子を発射したことを期待され、判定で勝利。 2回戦の相手は熊野A 98式光秀。相手種子の妨害にもなる筒種子を先に撃ち出したが、うまく10点と5点の島に上陸されてしまう。 筒と矢の種子両方を撃ち出したが、得点できたのは筒の2点のみで高得点の島には及ばなかった。 2回戦敗退だが、2試合とも得点しておりアイディア賞と全国大会推薦を勝ち取った。 全国大会1回戦は小山 いろとりドリと対戦。筒も矢も精度が強化されており、操縦者もかなり練習を積んだことが伺える。 開始早々に筒型の種子で10点と5点を獲得したが、10点は小山の自動走行種子に追い出されてしまう。 しかし恐るべきは矢の種子の精度。残りの5点島両方にしっかり命中させ得点を追加し16-11で勝利した。 2回戦の相手は関東甲信越地区優勝の長岡 越号NAGAOKA。 スタートになぜか出遅れてしまい、筒型種子で狙った5点島は大きく膨らむ相手の生命にはじき飛ばされてしまった。 矢で反撃し5点の島を2つ獲得。短発撃ち出し型でこれだけの精度は本当に大したしたものだが、長岡の確実な大量得点には及ばなかった。 2回戦敗退。 大阪B combination

こちらは卒研チームではなくろぼっと倶楽部のチーム。なんと30名もいたらしい。

巨大な種子が自走して10点島の間に陣取り、左右に展開して生命が2つの10点島を覆ってしまう。

覆う生命は半球で、テントウムシのデザインだ。

更にマシン本体からローラーでロケット型の種子も撃ち出す。

先端の吸盤で地面に貼り付いて、ファンが風船を膨らませるようになっている。 1回戦では進入禁止ゾーンとの境のブロックに種子が引っかかってしまい、そこで展開。タイマー制御だったのだろう。 その後もロケット攻撃を続けたが得点はならず。判定で勝利した。 しかし2回戦でも種子はうまく移動せず、スタートゾーンのすぐ横で展開してしまった。 ロケットも打ち出したが得点ならず、判定で敗退した。 神戸A りべんじろう

神戸高専じろうシリーズの初代。昨年1回戦負けだった先輩の敵討ちという意味合いで付けたのだが、意外と語呂が良かった為今後5年間続いていった。 打ち出し式には珍しく、矢をアームの先端で保持しアームを連続回転させて投げる。投石器と同じ要領だ。 最大の特徴は、矢羽として取り付けられた鳩の羽。最初はアルミ板を羽代わりにしていたが、飛行が安定しない。 そこで工場の屋根に住む鳩の巣から羽を拝借し矢に取り付けたところ、安定性が各段に向上したとのこと。 生物の形態を取り入れるのではなくそのまま使ってしまった希有なマシンだ。 矢は先端から着地し、吸盤で貼り付くと同時に割れて展開して得点要件を満たす。 装填機構はリボルバー型。1本1本アームで掴んで回転させて投げる。 なお、放送では鳩の巣にお邪魔するシーンが映っているが、これは勿論取材時の依頼による再現映像である。 足回りにはオムニホイールを使用。MCナイロンを削って作った自作品である。駆動輪は3つだが操縦性は失われていないとのこと。 本体フレームは銀色で、素材は何かと聞かれることが多かったらしいが、正体はただの銀色に塗装したベニヤ板。 1995年のBRÜNHILDEや1999年のちゃれんじろうなど、この頃の神戸高専は木をメインフレームに使うことが多かった。 1回戦は矢を撃ち出すも島に入らず0点。しかし相手が減点-2だったため勝利した。 2回戦は奈良A B-YANと対戦。素早い位置取りから矢継ぎ早にどんどん撃ち出したが島に入らず0-3で敗退。 神戸B 双頭龍

神戸高専龍シリーズの初代。この後、夢橋龍、五龍と続いていく。リーダーが龍好きだったのだ。

本当はもっとデザインに拘りたかったらしいが時間がなかった。

種子を発射する2つのレールがその名の由来。進入禁止ゾーン上空に突き出したこのレールから種子が滑り降りてフィールドを走っていく。

種子は色センサーで島を見分ける方式。島を検知するとファンで風船を膨らませて40cmの高さを確保する。

更に、フィールドの端まで走って島を検知できなかったら、後退と前進を繰り返して島を探し続けるようになっている。

端の検知はリミットスイッチ。制御系は全てアナログ回路である。 マシン本体の足回りは力業の2輪ステア。負作動ブレーキで2つの駆動輪をユニットまるごと90度回転させて全方位移動を実現している。 この年のルールはマシンの位置取りが重要だったため、このように足回りに工夫を凝らしたチームが多数見られた。 大会では色センサーが不調で、島ではなく白のラインを検出して止まったり、すぐに動作停止したりしてしまった。 更に操作ミスで進入禁止ゾーンに入った種子にマシンが触れてしまい減点。触れると一体と見なされるためである。 相手は0点だったが減点で-1点となっていたため敗退。 熊野A 98式光秀(技術賞)

5つだけの種子で近畿地区最高点である15点をマーク。機動力は近畿大会最速であっという間に定位置に辿り着いていた。

マシンから扇形に広がるように5つのスロープが取り付けられており、そこを種子が滑らかかつ勢いよく滑り降りて島へと飛び出す。

種子にはフィールド走行用の車輪とは別にスロープ用の車輪がついている他、着地時の衝撃を緩和する為のサスペンションも付いている。

島までの距離はボールネジとナットで測る。車軸がボールネジになっており、車輪が回転するとともにナットが移動し、端まで来ると車軸の回転を止める。

ナットの初期位置で複数の種類の島に対応でき、射出の角度さえ調整すれば、高い精度で得点が出来る。

島に止まると種子が開いて中から回るキューピー人形が出てくるようになっている。(これは商標的に良かったのか?) ○○式~のマシン名シリーズはこのマシンから始まった。○○には年が、~には名前が入る。2000年まで3年間続くこととなる。 しかしPC-98に馴染んでいたせいだろうか、こいつが一番語呂が良く感じる。 1回戦シードで2回戦は大阪A SOLARと対戦。10点と5点の島へうまく上陸させ、近畿大会最高の15点を獲得して勝利した。 準決勝の相手は奈良A B-YAN。圧倒的なスピードで真ん中まで移動したが、位置あわせをする前にブロックに衝突して種子が2つ滑り落ちてしまった。 残り3つを角度調整しながら10点島を狙ったが全て外れてしまい0-7で敗退。 近畿大会ベスト4。そして高い機動性や機構に拘った種子で技術賞を獲得した。 熊野B サマーバケーション(芸術賞、全国出場)

熊野の全国大会初出場マシン。さぞ力を入れて作ったのかと思いきや、製作期間は僅か3週間。

それまで製作していたマシンがルール違反ということに気づき、1から作り直したのだとか。

しかしそんな場合ほどアイディアを割り切って合理的に作業を進められるものである。 突貫工事の割りに生命はなんと3種類。 ローラーで飛ばすフリスビーそのものの生命に、個別に自走してグレーのスポンジが開く小さなネズミ型生命。 そして豪快に走る台車の中から出てくる花の形の生命。 台車の車軸が糸を巻きとって距離を測って更に生命を落とすというローテク機構だが、下手に細かいことをするよりシンプルで確実性が高い。 実際この台車が攻撃のポイントになった。 台車の切り離しはなかなか凝っていて、まず台車を載せた土台がマシン本体と分離し、その土台が橋を架けて台車を進入禁止ゾーンへ送り込む。 これ本当に3週間で作ったのか? 1回戦では台車で10点の島に生命を見事上陸させたが、2つ載ってしまった。 ルールでは同一チームの生命が同じ島に複数入ると無効となってしまう。このため得点は0点で同点。 しかし10点に上陸させたため判定で勝利した。 2回戦の相手は奈良B。台車から花を3つ落として、うち1つが10点に載った。更にネズミ型生命を1点に2匹上陸させることに成功し12点。大差で勝利した。 しかし準決勝は台車攻撃に失敗し、ネズミも不発。更に進入禁止ゾーンの種子に触れてしまい痛恨の減点1。 相手も0点だったがこれが敗退要因となってしまった。 しかし10点島の獲得や、台車から花がいくつも出てくる点やネズミの可愛らしさが評価され、芸術賞、更には熊野高専として初の全国大会出場を果たした。 全国大会にあたり、マシン本体の形状や装飾に改良が施された。台車を覆っていた黒いビニール袋は白い幕に変更。 台車そのものからも蝶とピンクの印が展開して生命としての役割を果たせるようになった。 1回戦の相手は米子 Hello Baby。先に10点島付近に相手の生命が到達しており、台車の行く手を阻まれてしまった。 得点はならず1回戦で敗退。 |