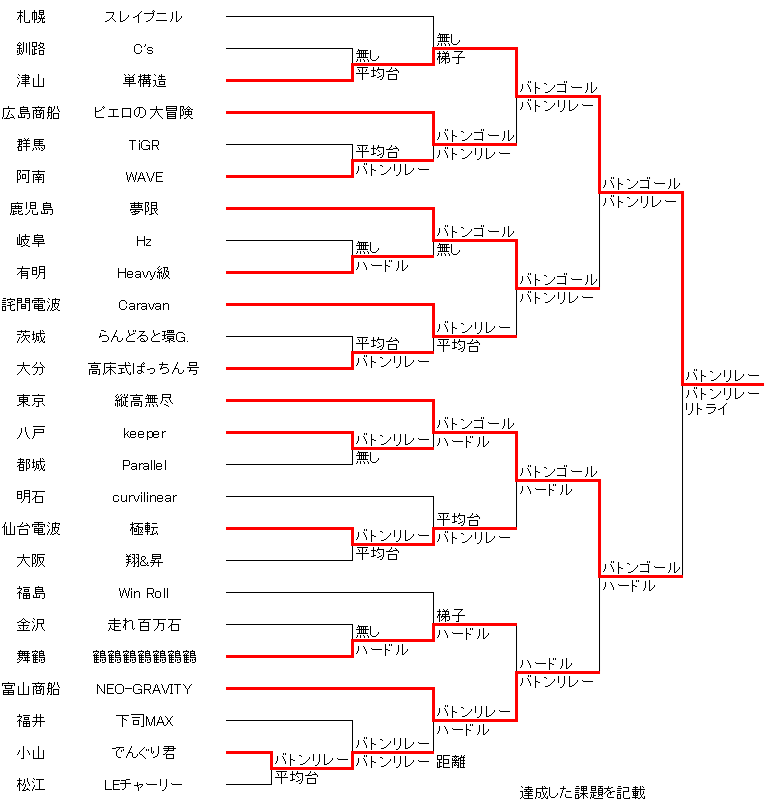

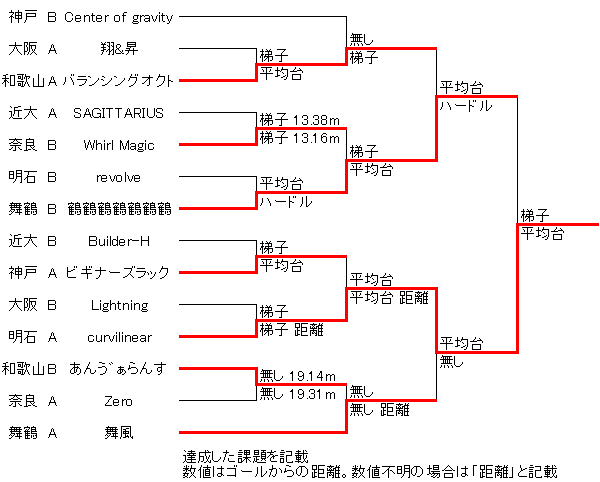

全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

遠隔制御による手動ロボットと自動制御ロボットによる障害物バトンレース。

手動ロボットはバトンを持って梯子をくぐり、平均台を渡り、ハードルを超え、自動ロボットにバトンを渡す。

自動ロボットは自立制御で3mの壁を登り、最上部の横穴にバトンを差し込むとバトンゴール。より早くバトンゴールするか、多くの課題をクリアしたチームの勝利。

クリアした課題が同じ場合は、ロボット最後部がバトンゴールに近い方が勝利。

ロボットは手動と自動各1台のみで分離不可。リトライを手動機と自動機それぞれ1回のみ申請可能。

マシンの操縦は赤外線・可視光・音波による遠隔操縦または自動制御。競技時間は3分。

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

2000年「ミレニアムメッセージ」以来5年ぶりに2チームで完全にエリアを分けたレースゲームのテーマとなった。

なぜレースに戻ったかという理由についての推測は前年のページを参照。

運動会がテーマという事で、いつもの赤青チームではなく赤白で分けられ、出場メンバーはゼッケンだけでなく赤白のハチマキを着用した。

レースとは言え、課題の難易度の高さ故、バトンゴールで決着した試合は全国大会でも8試合のみ。

近畿大会ではバトンゴールはおろかバトンリレー(自動機へのバトンの受け渡し)も成功させるチームは現れなかった。

この大運動会は当時たびたび過去最高難易度のテーマと煽られていた。

「過去最高難易度」は1999年「Jump to the future」の頃も言われていたが、この頃から煽り文句として毎年のように頻繁に使われるようになってボジョレー化していく。

近畿大会出場マシン

この大運動会の難易度が高いとされている理由は そんな最高難度と言われたテーマだったが、学生達のレベルの向上は素晴らしい。 1999年の近畿地区ほどの悲惨さは無く、初週の関東甲信越地区でも複数のチームがバトンリレーまで達成している。 (次週の北海道地区はかなり苦戦していたが) 近畿地区はバトンリレーこそ達成していないものの、平均台までクリアできたチームは5チームあり、1999年を知っている身としては感心するばかりだった。 試合では自動機まで辿り着かなかったので、各チームがどのような自動機を用意していたのが殆ど分からなかったのが残念。 大会を牽引したのは舞鶴 鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴(さんかくしかく)と明石 curvilinear。 鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴は近畿大会で唯一ハードルまでクリアし決勝まで勝ち上がったが、最後にトラブルがあり最後の軍配は明石 curvilinearに上がった。 明石の地区大会優勝は初優勝だった1996年「テクノカウボーイ」のHunter以来実に9年ぶりである。 全国出場は6年ぶり4回目。とにかく勝てないと嘆いていた彼らだが、ようやく報われた思いだっただろう。 しかし翌年からは更に長い7年の全国ブランクに入ってしまうのだが…。 準優勝の舞鶴は当然のごとく審査員推薦で2年ぶり8回目の全国出場を決めた。 全国推薦2チーム目は大阪 翔&昇。初戦敗退ながら、よくデザインされた小さなボディとジャンプでの平均台飛び乗りを本番で決めるなど見せ場を作っていた。 全国出場は3年ぶり8回目。 昨年全国出場した学校は全て地区止まりで、全国チームが総入れ替えとなった(近大、和歌山、奈良→明石、舞鶴、大阪)。これは近畿地区では2020年現在唯一の現象である。 2年連続で全国出場していた奈良も今年は全国ならず、ここから3年の全国ブランクに入る。 この年から協賛企業に安川電機が加わり、特別賞は5つとなった。 近畿地区初の安川電機賞は優勝した明石 curvilinearが獲得した。 なお2021年現在、近畿地区で安川電機賞を最も多く取っているのは明石である。 そして去年のロザンに続き今年も芸人(オジンオズボーン)がリポーターをしていた。 今年も各賞と全国推薦の審査中の映像が大会放送で映っている。 リポーターの芸人枠はここまでで、翌年以降はNHKアナウンサーが務めることとなる。 舞鶴A 舞風

先端に駆動輪の付いた4本脚のマシンなのだが、前後に細長いので蛇型マシンのようにも見える。フレームが細くて非常に簡素なのでアメンボのようと形容されていた。

関節を閉じた三角形の形で移動し、梯子をくぐる際には前後に長く展開する。細長くなるので横転しやすいのだが、構造的には自分で元に戻れるようにはなっているはず。 1回戦はシード。2回戦は梯子を途中までくぐって勝利。準決勝は梯子前でマシンが横転しリトライ。しかしまた梯子前で横転し敗退となった。 舞鶴B 鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴(準優勝、全国出場)

舞鶴がマシン名に鶴を入れるようになって9年目、ついに鶴だけで名前を構成するた超絶主張マシンが登場した。

これで「さんかくしかく」と読む。今でも珍名ロボットで名が挙がる1台である。

強烈なのは名前だけではない。性能も抜きんでており、近畿地区では唯一ハードル超えまでクリア(しかも2回)した。

決勝ではトラブルに泣いたが、テストランでも2回ハードルをクリアしており、順当に行けば近畿優勝できたマシンだったと言えよう。 手動機は2つの直角三角形が頂点でつながったような形をしているて、確かに「さんかく」。 これを開いて梯子をくぐり、閉じて△になって内部のタイヤで平均台を走破。 ハードル超えの時は片側の三角で接地して、もう片側を大きく上に跳ね上げて大股で超える。この時、カウンターウェイト(恐らくバッテリー)を後ろに倒している。 自動機は「しかく」らしいが、見た目はそうは見えない。 近畿大会初戦は序盤のリードされたもののハードルで逆転し勝利。 2回戦では平均台に乗る際に接地禁止ゾーンに触れてしまったため1つ前のゾーンに戻ってやり直し。しかし平均台クリアまで巻き返して見事勝利。 準決勝ではまたしてもハードルまでクリア。ところがついに来た決勝で平均台前で通信トラブルが発生し痛恨のリトライ。 リトライしたが、梯子をくぐった後にガリガリと嫌な音。メイン関節のギヤが欠けて本体を起こせなくなってしまった。 相手はハードル手前まで進んでおり、準決勝となった。しかし推薦で全国大会へ。 全国大会では近畿勢で唯一勝ち上がり準々決勝まで進んだが、富山商船 NEO-Gravityのスピードには追い付けなかった。バトンリレー目前まで迫ったのだが、バトンは渡せずここで敗退。放送では殆ど映らず残念。NEO-Gravityが見た目も強さも全部持って行ってしまった感がある。 明石A curvilinear(優勝、安川電機賞)

この年のマシンの考え方は主に二極化している。1つは、障害クリアに必要な機構を組み合わせてマシン全形が出来上がるもの。

もう1つは、全形のコンセプトを予め決めてから、そこに最低限の機構を加えていくもの。このcurvilinerは後者の代表格と言えるだろう。

曲線アルミ角パイプをメインフレームにして組み合わせたボディは横から見るとまさに魚。

追加の機構も、目立つのは曲線フレーム上を移動する車輪くらいで、全体的に美しい流線形ボディにまとまっている。

恐らく、このフレーム上を移動する車輪を駆使した重心・接地点移動だけで全ての課題をクリアしている。

本来ならデザイン賞筆頭だが、優勝してしまうほどのスペックも持っていたのだからすごい。

近畿大会では魚型として人気を集めたcurvilinerだが、操縦者は近畿大会の優勝インタビューでこう叫んでいる。 「一個いいすか?こいつは魚じゃないんすよ!明石海峡大橋のつもりなんすよ!!」 残念ながら一度ついたイメージはなかなか拭えず、全国大会放送でも魚型として紹介されていた。 フレームが長いので、スタートゾーンには縦に斜めにして収めている。このためスタート後の展開に時間を取られてしまうのが欠点と言えば欠点。 梯子くぐりは魚形態で。平均台では、魚の口を平均台の端に付けたところでフレームで上から展開し平均台上に重心を移動。1本の弓のような形になって超えていく。 平均台に大きなカーブが描かれるのは演出としても見どころである。 平均台を降りるとCのような形となり、フレーム上の駆動輪を移動させて重心を移動せてハードルをまたぐ。 近畿大会1回戦は平均台最後まで進んで勝利。2回戦はハードルを越えようというところまで来たが、試合終了間際に相手の神戸Aが直前まで迫ってきており、少々危なかった。 準決勝でもハードル直前まで進んで勝利。そして決勝の相手は強敵の舞鶴B 鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴。相手にトラブルが起きた間にハードル前まで着実に進み勝利。 9年ぶり2回目の近畿優勝を果たした。 全国大会はバトンリレーまで達成した仙台電波に及ばず2回戦敗退。 明石B revolve

4関節の蛇型マシン。長い本体を折り曲げるため、30個ものバネをあちこちに仕込みモータートルクをサポートしている。

基本形はコの字で、ここから更に車高を縮めて梯子や平均台をクリア。ハードル超えの時は_| ̄|の形でハードルをまたぐ。

見る者はみんな_| ̄|○を思い浮かべていたはずである。自動機は壁面の杭にツメを引っ掛けて昇るタイプ。 1回戦は優勝候補の舞鶴Bと対戦。終始リードしていたがハードルで逆転されてしまった。ばらつきのある近畿大会でも初戦から良い試合だった。 奈良A Zero

横から見るとMの形をしている蛇型のマシン。長いアームを畳んだり縮めたりして障害をクリアしていく。

アームの先端にも車輪はあるが、通常走行は中心の胴体に付いた駆動輪で行う。 大会初戦、機構の不具合でアームの関節がロックされてしまい、アームを畳めず梯子をくぐれなくなってしまった。 相手がリトライしていたのでそのまま様子見と判断したが…相手がリトライ後に一気に距離を巻き返して逆転負け。 奈良B Whirl Magic(アイディア賞、関西電力賞)

なんと前後の二輪ステア。これは珍しい。車輪は幅が広く、これはもうローラーと言っていいだろう。前後二輪だがこの幅で自立している(一応補助輪もあり)。

低重心ボディで移動速度は非常に高速。

脚は伸ばさず、ゴムの力でフレームを大きく開いてパッチンカエルのように平均台に飛び乗る。恐らくハードルも同じ方法でクリアするのだろう。

平均台から降りる時は単に落ちることになるが、そこは強度で耐えるよう作り込んだらしい。

車体には木も使っていて、色々こだわりが垣間見える。この時期には木製筐体もあまり見られなくなってきていた。

自動機もフレームは殆ど木製で、杭にツメを引っ掛けて昇る。 試合初戦では二輪の間がちょうど梯子に乗り上げてしまってリトライ。リトライ後は勢いよく進んで梯子クリア。 この時点で残り時間が少なく、相手も平均台前にいたので、距離を稼ごうと接地禁止ゾーンギリギリまで前進。22cm差で勝利した。 2回戦では慎重に平均台前で位置調整しジャンプ。マシン先端が平均台に乗り、成功したようにも見えたが、駆動輪が接していなかったのかそこから進めず、相手が平均台クリアまで進んだので敗退。 近畿大会アイディア賞を獲得。複数課題型のルールではどうしてもマシンごとのアイディアの違いが目立たなくなるが、自分の作りたいものをやり切ったこのマシンはアイディア賞にまさに相応しいだろう。 和歌山A バランシングオクト(技術賞)

昨年準優勝&全国出場したエスカルゴンのメンバーによるガチチーム。

前後に長い本体に、回転する4本足を持つ馬のような形。

後ろ足と本体フレーム後部を接地させてマシン全体が豪快に立ち上がれるようになっており、これでハードルを超える。

しかし斜めに持ち上げたマシンを勢いよく落としてハードルを越えるのでなかなか肝が冷える。車輪にはオムニホイールを使用。 1回戦は平均台までクリアしたが、2回戦は少し苦戦し平均台の途中まで。 準決勝は舞鶴B 鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴と対戦しいい勝負をしていたが、最後にハードルを倒してしまい丁度タイムオーバー。決勝には届かなかった。 和歌山B あんう゛ぁらんす

脚立のような長い4本足に、360度回転する真ん中の脚2本を持った高足マシン。

長い脚の先端の車輪でプルプルと進むのは確かにアンバランス。

1、2年生だけの若いチームだったらしい。 1回戦ではスタート後にギアが外れてしまいリトライ。リトライ後は時間もなかったので、とにかく進めとということで高足のまま前進。 マシン最後部が相手よりも先まで進み距離判定で勝利した。2回戦は通信か機構のトラブルがあったのか、少ししか進めず距離で敗退。 大阪A 翔&昇(本田技研賞、全国出場)

多くの変形が必要と思われた今年のルールにおいて、一切変形しないコンパクトなマシンを持ってきたのがこのチーム。

梯子の穴と同じサイズしかなく、しかもなんと大きな二輪で移動する。平均台とハードルはどうするのかというと、エアシリンダーで地面を叩き飛び上がるのだ。

この手のアイディアは実現できず終わることも多いが、近畿大会放送の映像を見るに、ちゃんと斜め前に飛んでハードルも一気に超えられるようになっていたことが分かる。

まともに動いて操縦が完璧なら全国最速クラスだったのではないかと思うほど、高いポテンシャルを秘めていた。

ただ平均台に飛び乗るのは位置調整が非常に難しく、テストランでは苦労していたようだ。

そして時が経ち2017年、大阪はこれとほぼ同じマシンを再現するのであった。 近畿大会1回戦、テストランではなかなか成功しなかった平均台へのジャンプを見事に成功させ、勝負強さを見せる。しかしこの後動かなくなってしまいリトライ。 しかし再開後は相手ははるか先まで進んでおり敗退。しかしアイディアとポテンシャルを評価され全国推薦。準優勝・3賞でもなく、初戦敗退で全国推薦はかなり珍しい。 全国大会では操縦もジャンプも進化したようで、余裕をもって平均台へのジャンプを成功させた。更にハードル前までつけたが、ジャンプはできず1回戦敗退。 しかし見せ場を作ったので、放送でも大きく取り上げられていた。試合後にハードルをジャンプで超えるところを披露している。 大阪B Lightning

コンパクトな神輿型の本体。変形無しで梯子をくぐり、ペットボトルエアーで脚を伸ばして平均台に登る。

自動機は長いコンベアを2つ杭の間に挟み込んで斜めに上へ移動する。マシンが壁面から離れないよう、プロペラでマシン全体を壁へ押し付ける機構が付いているのが面白い。 近畿大会放送では花開蝶来の頃に大阪府立高専でロボコン参加していた方が指導教官であることが取り上げられていた。 今は明石高専で高専ロボコンにも関わっておられる。 大会では平均台までは勢いよく進んだのだが、脚の展開がなかなかうまくいかず敗退。 神戸A ビギナーズラック

マシン名はメンバー3人全員がロボコン初参加であるところから名付けられた。

マシン本体は低重心でコンパクトにまとめられていて、平均台とハードルの際には先端に駆動輪の付いた合計6本のアームを下に伸ばして車高を上げる。

この6本のアームは通常時は斜め後ろに傾けており、その見た目はヤマアラシを訪仏させる。

平均台を進む際には車体下側に付いたクロウラーで進む。

機構のスピードは遅いが、平均台までは安定してクリアできるくらいには出来上がっていたようで、テストランでも試合でもクリアできていた。

初心者とのことだが、リトライなく動かせるだけの完成度を実現できていたのは見事である。 1回戦は近大Bと対戦。非常にゆっくりとしたスピードながらもリトライなく進んで、時間ギリギリで平均台をクリアし勝利。 2回戦は明石A curvilinearと対戦。平均台をクリアし試合終了間際に明石に迫ったが、距離が一歩及ばず敗退。 神戸B Center of gravity(ソリッドワークス賞)

今回の課題では平均台やハードルを超えるために6本足や4本足にしたマシンが多かったが、これはなんと1本。

多数の脚を作り込むのは難しいので割り切ったのだろう。自分達の力を見極めて割り切ることは重要だが、思い切りが凄い。

リフト時にはマシンの全重量を支えることになる太いフレームがマシンのど真ん中に1本、砲身のように鎮座している。

しかもクロウラー駆動なので、見た目は戦車そのものである。 1回戦はシードで2回戦から登場。クロウラーが外れやすい課題を指摘されていたが、試合でもやはり外れてしまった。 リトライしたがまたすぐ外れたようで、仕方なく1本脚で前進したが前から倒れてしまった。 近大A SAGITTARIUS(デザイン賞、マブチモーター賞)

マシンを持ち上げる脚が4本というところまでは比較的多く見られたが、これは縦一列に4本。先端の駆動輪の幅で自立を確保している。

胴体は前後で分かれていて、折れ曲がるようになっている。これで脚のアームごと前後に倒して梯子をくぐる。

かなりバランスが悪い造りではあるが、マシン本体はコンパクトに作られているので、横転の心配はなさそう。 1回戦は平均台前の距離勝負になった。2チームとも距離勝負モードだったようで、できるだけ距離を詰めたが僅差で敗退。 近大B Builder-H

昨年は近畿地区優勝したBuilerシリーズの第4段。メンバーも昨年の優勝メンバーが中心のようだ。

見た目の形は舞鶴B 鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴とも似ているが、3つのパーツで真ん中で折れ曲がる前後に長い形をしている。

自動機は左右に開いた2本のハンドで交互に柱を掴んでそこを軸に全体を回転させながらロッククライミングのように壁を登るというアイディアだった。 近畿大会当日にトラブルが続き回路も燃えたそうだ。1回戦敗退だったが、マシンはある程度は動いており梯子までクリアした。 |