全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

高さの異なる4つのポール(第1~第4ポール)の上のスポットに自作の造形物を置いて得点を競う。造形物は2000年を象徴するデザインであること。

造形物を置く際には、マシンが地上1mより高い位置にある必要がある。ポールの前後には斜めになったハシゴと鉄棒があり、高さを稼ぐのに使うことができる。

4つのポール全てに造形物を置き、第4ポールに置いた造形物が21世紀に向けたメッセージをパフォーマンスすると、その時点でパーフェクト・パフォーマンス(PP)となり勝利。

赤青ゾーンは完全に区切られており行き来はできない。

|

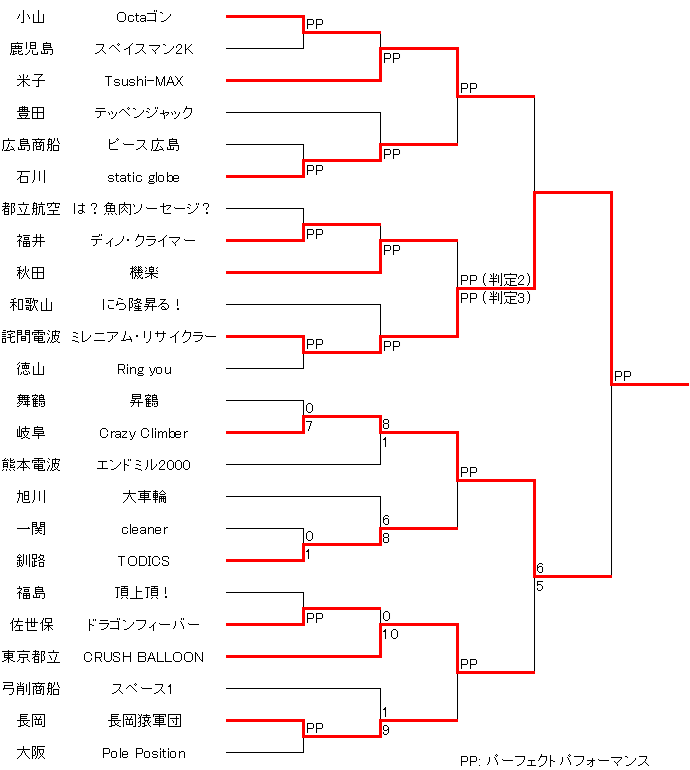

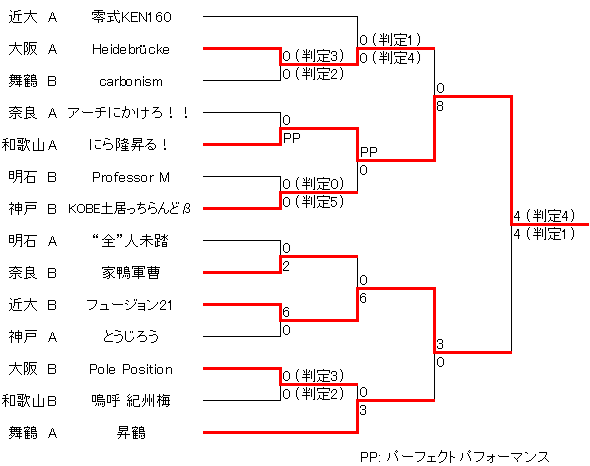

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

第1回「乾電池カー・スピードレース」以来、12年ぶりに対戦ゾーンが完全に区切られたルールが再来。しかも内容も同じくレース。

主催側とてはパフォーマンス合戦を期待していたようで、FAQなどでもことあるごとに「観客を「あっ!」と驚かせるアイデアを期待しています」と常套句のように書かれていたのだが、このルールはどう見てもレースである。

試合の判定や全国推薦には造形物の評価を優先することや、芸術賞に代わって設定されたパフォーマンス賞の受賞チームも全国推薦となることがとルールに書かれており、とにかくパフォーマンス推しのルールだった。

しかし全国大会に進みたい学生達がこのような主観的で不確実な評価要素を狙うのはあまりにもリスキー。

Vゴールがあるのだから、確実な勝利を狙うためスピード重視にするのが当然の心理である。

1997年「花開蝶来」でも芸術点が設定されたものの、実態としてはマシンの動きも含めた総合的な採点になってしまっていた。

それから3年しか経っておらず、花開蝶来の記憶も新しい学生がパフォーマンスにガン振りするわけもない。

結局ミレニアム・メッセージも同じ道を辿り、試合の勝敗はただのレースゲームと化したのだった。

そんな中でも造形物に力を入れたチームもあったことは事実。

ただし、殆どはスピード面で勝てる性能を持ったうえで、勝利を確実にするためダメ押しで造形物にこだわっていた。

近畿大会出場マシン2ゾーンに区切ったレースゲームというのは、2000年代中盤以降、高専ロボコンや学生ロボコンで主流となった。 理由として、勝つために妨害が激化し妨害のためだけのマシンや妨害戦略が公然と行われるようになったことが一般的に挙げられている。 特に2004年「マーズラッシュ」の妨害合戦は相当にエグかったので、次の年の「大運動会」からゾーンを区切ってレースにしたのは割と納得だった。 しかし2000年時点では妨害は大きな問題にはなっていなかったはず。妨害マシンはあってもまともに動かないことも多く、まだ可愛いものだった。 そのため、ミレニアム・メッセージはルールを模索する中での採用だったのではないかと推測している。 妨害は翌年の「Happy Birthday 39」の決勝戦で大きな騒ぎとなり、オープンしたてのNHKロボコン公式BBSが2chかのように荒れて即閉鎖されるほどの事態になってしまった。 この時は主催側もなんとか耐えたが、マーズラッシュでついにキレて完全にゾーンを分けた。そんなように見えてしまうのだ。 さて近畿地区は、今年から熊野高専が改称し近大高専として参加することとなった。 内容は昨年のJump To The Futureほどの事態にはならなかったものの、まともに試合を完遂できるマシンはまばらで地区としてのレベルは依然全国最低レベル。 そんな中でも、テストランで比較的安定した動きを見せるチームが1つは居て、順当に優勝するというのがこの頃の近畿地区のパターンである。 今年も例外ではなく、和歌山A にら隆昇る!が前日から優勝候補呼び声高く、試合でも近畿大会唯一のPPを2回決めて優勝をさらった。 和歌山の地区優勝は3年ぶり3回目。昨年までは優勝2回で舞鶴、神戸と並んでいたが、この時点で近畿単独トップに。初期から安定した強さを見せており、全国大会は3年ぶり5回目。 NECは特別賞の代わりに優勝チームに副賞が出している。 全国推薦はアイディア賞の大阪B Pole Positionとパフォーマンス賞の舞鶴A 昇鶴。 大阪Bは近畿地区によく出没するペットボトルロケットを使ったアイディア全振りのマシン。 試合では披露できなかったがアイディア評価で全国に行ける時代だった。大阪は4年連続5回目の全国大会出場。 パフォーマンス賞は前述のとおり全国推薦とセット。造形物の評価で選ぶとルールに書かれていたが、表彰式ではマシンの動きを評価したハッキリ述べられていた。 仮に実際はそうだったとしても、言うたらあかんやろ。パフォーマンスに力を入れたチームは報われない。 学生達はざわつき、やっぱりそうかと落胆した。そして2度とデザイン評価ルールを信じることは無いと心に決めた。舞鶴は悪くない。全国出場は3年ぶり5回目。 審査委員長は神戸大の田所先生が復活。以降、東北大に移る直前の2004年まで5年連続で務めることとなる。 1990年代末からインターネットが一般にも広まりつつあり、高専ロボコン関連のサイトも増えてきた。 これまで地区大会と全国大会のみだった学生間・地区間の情報のやり取りは急速に拡大していった。 TSUSHI-MAX騒ぎはネット時代の到来を象徴する出来事と言えるだろう。 全地区大会の中でトップを切って開催された中国地区大会で、米子のTSUSHI-MAXが僅か十数秒で全ての造形物を置くという驚異的なスピードを見せた。 それを観戦していた近畿地区関係者がネットに情報(と言ってもタイムだけ)を上げ、地区大会を控えた他地区の面々はそのスピードに衝撃を受け、ネットでの話題はTSUSHI-MAXやばいの一色となった。 それまで地区大会の情報は公式サイトで後から公開されるトーナメント(それも1999年以降)と全国大会以降の全地区深夜再放送(当時の放送タイミングは全国後だった)のみだったのが、ネットでもリアルタイムで情報が飛び交うようになったのだ。 この情報を見て、よりスピードを上げるようマシンに手を加えたチームも多々あっただろう。 これは良い悪いの話ではない。発達した情報伝達手段が当たり前になる中、情報がオープンになることは避けられない。 高専ロボコンも、より開かれた時代が始まったのだ。 そんな時代の新たな一歩が交流会である。 2000年以前にロボコンの交流会があったのか定かではない(少なくとも当時はあったという情報はなかった)が、ネットで交流を重ねた学生達は大会だけの交流には当然飽き足らず、オフシーズンの交流会を開くようになった。 知る限りでは2000年度は12月16日に宮城高専で東北地区交流会、そして翌1月5日には神戸高専で近畿地区交流会が開催された。 東北の交流会はこの1回だけだったはずだが、近畿地区は翌年の第2回、そして第3回と続き、4回目の2003年度には全国ロボコン交流会(全ロボ)へと発展することになる。 第1回近畿交流会の参加校は全7校中5校。残り2校も何とか連絡を取ろうと手を尽くしたのだが、当時のネットワークでは学生までたどり着けなかった。 学生にとって一番の問題は交通費と距離で、それは今も課題ではあろうが、回を重ねるごとに交流会の価値が認識された結果、参加者も増えていったのだろう。 もっともこの頃は、交流会の意義やら価値やら議論されるわけでもなく、単にもっと話がしたいというだけの単純なモチベーションだった。 なお、この第1回近畿交流会にはNHKエンタープライズの方々も参加頂いた。幹事だった筆者が教官経由でこんなんやりますと連絡したら、なんと来てくれた。 大会運営・番組制作側の方々と話をする機会などそれまでは無く、高慢な態度の一部スタッフ(こういう人はどこにでも居る)のイメージが先行し「NHK=敵」という認識が学生達の間には蔓延していた。 しかし近畿交流会で落ち着いて話をしたことで、運営側がいかに学生のことを考えてくれていて、なおかつロボコンの意義を大切にしていることをようやく知るに至る。 学生達は感動し悔い改め、それまでの自分達をグーで殴ってやりたいと思った。 以降、近畿大会のレベルは依然低かったものの、雰囲気は以前よりも和やかになった気がしたのだった。 余談ながら、ロボコニストという単語が誕生したのもこのシーズンの夏だった。 最初は筆者が半分ネタで発した言葉だったが、使い勝手が良かったのかロボコン系のWeb掲示板であっという間に広まっていき、地区大会の頃には皆普通に使うようになっていた。 ノリで生まれた言葉であっても、需要があると使われるようになるということなのだろう。 舞鶴A 昇鶴(パフォーマンス賞、全国出場)

4つの子機を1つずつポールに取り付かせ、子機はポールの周りを螺旋状に回りながら上昇しスポットに造形物を置く。

中央の第4ポールに地球の造形物Bを、その周りの第1~3ポールに月、火星、土星の造形物Aを置くことで、回転運動と合わせて太陽系を表現しようというわけだ。

地球の造形物は最初は汚れた模様の紙に包まれており、それを巻き取って青い地球が登場する仕掛け。

下からスポットに造形物を置くため、造形物を保持するアームはかなり長い。このため、上昇時には造形物を思いっきりぶん回すことになる。

今にも遠心力で飛んでいきそうで見ている方はハラハラだが、このダイナミックな動きも勿論見せ場の1つ。

近畿大会はシードで2回戦からお目見え。最初に取り付いた土星は上昇中に別のポールに衝突してしまい停止。 本来は当たらないように距離を調整しているはずだったのだが。次の第3ポールは成功し3点で勝利。 準決勝は段差を昇るのに一苦労。駆動輪は超えたが、そこからマシンが昇り切るトルク(もしくはグリップ)が無かった。 0-3で敗退しベスト4。ポールをまわりながら昇るのが美しいとの理由でパフォーマンス賞、そして全国大会出場。 全国大会、1回戦の相手は岐阜Crazy Climber。ポール下まで来たところで造形物を落としてしまった。 造形物の無い子機を取り付け上昇させたが本体がここで止まってしまったようだ。相手は得点しており、0-4で敗退。なお岐阜は準優勝まで上がった。 全国大会の放送では、螺旋に登るよりも直進で昇った方が合理的という技術的な解説に時間を割いていたが、アイディア対決ロボットコンテストにおいては全くもって無粋としか言いようがない。 舞鶴B carbonism

ルール上で平面上だけでなく3次元の動きが必要になった時には、必ずと言っていいほどプロペラ飛行を目指したマシンが全国のどこかに現れる。

これは定番かつ普遍的な挑戦であり、ロボコンの夢の1つである。今年もそんなマシンが現れた。それがこのcarbonism。

高専ロボコンにおいて動力飛行を成功させた数少ないマシンである。

飛行マシンは移動の制御が非常に難しいが、今年のルールではガイドとなる支柱があるので敷居は低かったとも言える。 動きとしては、ポールに子機が取り付いて4つのプロペラで上昇し造形物を置く。子機の見た目はドローン風だが、フレームは極限まで絞られている。 造形物Aは簡単なロケットの形で、軽量化のため竹ひごとフィルムで製作。 一方で第4ポール用の造形物Bは手が込んでいて、黒いスペースシャトルの中から人工衛星が出てきて回るというギミック付き。 プロペラ子機を運ぶ親機も非常に小さく、高さは30smほどしかない。子機は1つで、上下飛行を繰り返して造形物を置く計画だった模様。 放送時のBGMは夢想花だった。 大会1回戦、10cmの段差を乗り越える際に造形物Bを落としてしまう。両チーム0点で時間切れとなり、1分間の延長戦。 造形物を持たないままプロペラを回すと、ゆっくりだが見事に上がった。 80cm付近まで上がったところでバランスを崩してプロペラがポールに当たり飛散。 試合は判定(審査員5名で主審もその1人)で敗退したが、会場は大いに盛り上がった。 明石A “全”人未踏(関西電力賞)

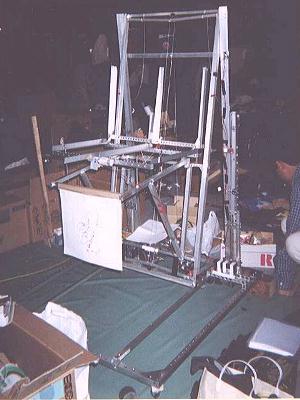

アルミ角パイプを取り付けたガチガチのクローラーでハシゴを昇り、ショベルカーのようなアームを展開して造形物を置いていくマシン。これはまさに重機。

アームを伸ばす距離が長いので、本体に対してアームはかなり大きい。

造形物のテーマは宇宙で、ロケット、スペースシャトル、人工衛星、宇宙基地を模っている。 近畿大会では試合までに造形物Bのセットが間に合わず、スタート後の時間も使ってセッティング。 勢いよく走りだしたがハシゴに辿り着いたところでタイムアップになってしまった。相手が得点しており、0-2で敗退。 1999年度から2016年度まで、オフシーズンの1月に明石高専主催・神戸高専共催で「親子で楽しむロボット教室」というものが毎年開催されていた。 これのために地区大会後に大幅に改造が施され、アームは伸縮式に変更し重心はかなり低くなっていた。 明石B Professor M

詳しい機構は不明だが、第4ポール上昇型のマシン。

リーダーの人が就活と卒研もしつつ製作のメインもはっていたようで、マシンが動くようになったのは大会直前だったらしい。

マシンに対して星座や太陽を模した造形物はよく出来ていて、LEDや光ファイバも使った電飾が施されてデザイン的にもまとまっていた。 試合ではスタートゾーンから少し動いたものの、造形物を落としてしまい、操縦のケーブルにも断線があったらしく動かなくなってしまった。判定で敗退。 奈良A アーチにかけろ!!

ハシゴに登ってアーチ状の橋をスライド展開し、その上を子機が走って造形物を落とすアイディア。

大きな車輪をハシゴ両側のガイドとし、内輪をフレームに接触させてハシゴを登る。

造形物Bは、大仏とリニアモーターカーで、奈良へのリニア(中央新幹線)誘致を呼びかけるもの。

リニアと一緒に「リニアを奈良に!!」という紙が大仏の周りを走り回る。 大会ではハシゴを少し登ったところで相手が近畿大会初のPPを決めたため、1回戦敗退。 奈良B 家鴨軍曹

近畿大会で唯一鉄棒を使って昇るアイディアだったマシン。

他のチームが使ったハシゴやポールには目もくれず、鉄棒をガッチリ掴んでラックピニオンでマシン全体を懸垂のように持ち上げる。

ある程度上がると自重で第4ポールに倒れ込み、レールを展開してその上を子機が動いて造形物を置いていく。

造形物Aは歯車、ロボットハンド、インターネットでテクノロジーを表現。造形物はLEDの電光掲示板で技術力向上の文字を映し出し、更なる技術の進化を期待する。 奈良高専からくり同好会のマシン。製作中に部分的ではあるものの機構の写真をウェブサイトで公開していた。 主力が2年生の若いチームだったが、最も使いづらい鉄棒で得点できるまでに仕上げてきたのはなかなか優秀。 1回戦は第2ポールに造形物を置いて勝利。2回戦でも鉄棒下まで来たが、電気系のトラブルか、鉄棒を掴む機構が動かずここで敗退。 アイディア賞でも良かったくらいだが受賞はならなかった。 和歌山A にら隆昇る!(優勝)

昨年の「にら隆おどる」チームによるにら隆シリーズ第2弾。

メンバーはロボコン2年目だったはずだが、9月にはマシンを完成させて、近畿大会では唯一PPを2回決めて文句なしの優勝を果たした。

去年のもう1チームで使っていた黄色いCAUTIONテープも受け継ぎ、デザイン代わりにマシン周辺に巻き付けている。 機構は伸縮アームで本体を丸ごと持ち上げる方式。アーム先端の万力ハンドでスポット真下のポールを掴み、ボールネジでマシンを全て上昇させる。 パワーは十分にあるもののボールねじは当然遅いので、スタート直後からアームを上昇させ始めている。 1m以上まで上がると、各ポール用のアームを伸ばして造形物を置く。造形物Aは携帯電話やノートPCといった情報機器。 造形物Bは四角い箱の内側から「高専生未来を担う!」という文字を映写機で映し出すパフォーマンスを行う。 近畿大会1週間前にポールから落ちて壊れてしまったそうだが、何とか復旧させて近畿大会に臨んだ。 近畿大会は前日のテストランから安定した動作を見せており、優勝候補と言われていた。試合でも1回戦と2回戦でPPを決めた。 準決勝もPPかと思われたが、第1ポールに造形物を置いた時にマシン本体が1m以上に上がり切っていなかったので、この造形物は無効。更に1点減点となった。結果は得点勝負で8-0勝利。 決勝戦でも床上1m未満で第2ポールの造形物を置いてしまった上に、第3ポールの造形物がアームから離れなかったため、反則含め合計4点。相手も同点だったため勝敗は審査員判定となった。(1分間の延長戦は両チーム無得点の場合のみ) 判定結果は4-1で勝利し、見事近畿大会優勝を果たした。 全国大会はシードで2回戦から出たが、何と相手は優勝チームの詫間電波。先にPPを決められ敗退。放送ではダイジェストすら映らなかった。 和歌山B 嗚呼 紀州梅

プロペラと同じく、3次元移動がある時に現れるキワモノマシンがもう1つある。それがペットボトルロケット。一発勝負型である。

スタートゾーンからペットボトルロケットを飛ばしてハシゴに引っ掛け、それにつながったワイヤーを巻き取ってマシン本体がハシゴを昇るというなんとも思い切った作戦。

マシン本体には恐らく駆動輪は付いておらず、ワイヤー巻き取りだけで移動している。

元々はクローラーでハシゴを走破するはずだったが、重量規定を大幅に超えてしまったため変更せざるを得なかったとのこと。

ペットボトルロケット方式が形になったのはなんと大会4日前。テストランではペットボトルロケットを成功させて歓喜に沸いていた。

ハシゴを昇ると、1本のロジャーアームを伸ばして各スポットに造形物を置いていく。

造形物Aは技術を表すノートPC(画面にはMeと書かれている)、風車、飛行機。造形物Bは自然を表すクジラ。 1回戦の対戦相手はなんと同じペットボトルロケットの大阪B。しかし同じペットボトルロケットでも、アプローチは全く異なるのが高専ロボコンらしくて良い。 応援団のカウントと共にペットボトルロケットを発射したが、距離が足りずハシゴに引っかからなかった。スタート7秒のこの時点で最早打つ手は無い。 相手の大阪Bもポール下まで行ったもののペットボトルロケットまで行かず、両者無得点。 ロケットを発射した和歌山Bと、ポールしたまで行ったが撃てなかった大阪B。なかなか難しい判定だったが2-3で敗退となった。 大阪A Heidebrücke

何と言っても2列レールの虹色の橋が特徴。初期状態では丸く折りたたまれており、見た目はカタツムリのよう。

クロウラーでハシゴを昇って虹色の橋を展開し、その上を子機が渡りながら造形物を置いていく。

ハシゴを昇る時にはマシンがかなり傾くが、重心は前方にあり倒れそうで倒れない。

造形物はスポーツがテーマで、造形物Bはボールを蹴るロボット。ドイツに同名の橋があるが、マシン名はそこから取られたのだろうか。

虹色の橋がこの頃の大阪はろぼっと倶楽部と卒研チームの2チーム体制だったので、恐らくこちらが卒研チーム。 第1試合ではハシゴを少し昇ったところでネジが1つ落ちてしまい、操縦者はあきらめ顔。 これ以上動けなくなったのだろう、せめて動きを見せるためにその場から橋を展開し、子機を動かし始めた。 橋の展開位置が手前なので造形物はスポットには当然届かないが、パフォーマンスのかいもあって判定3-2で勝利。 2回戦も1回戦と同じでハシゴの途中で止まってしまい、橋を展開。またしても判定4-1で勝利。 準々決勝でついにハシゴの上まで昇ることに成功。しかし橋がうまく展開せず、ハシゴと第4ポールの間に落ち込んでしまった。 相手の和歌山Aがきっちり得点したため、ここで敗退。ベスト4。 大阪B Pole Position(アイディア賞、全国出場)

ペットボトルのアイディアが近畿大会になんと1度に2つも現れた。ペットボトルロケットで垂直移動させてしまおうというアイディア全振りマシンである。

ポンプではなく、クエン酸と重層と水の反応で二酸化炭素を発生させてペットボトルを加圧する。ろぼっと倶楽部の化学科のメンバーが重要な役割を果たしていたのだろう。

反応を促進するため、フリフリ機構が付いている。

全国大会の送では、全国大会で初めて化学反応を使ったマシンであると紹介された。

全ポールで個別にペットボトルロケットの付いた子機を打ち上げるので、4回も噴射することになる。

コントローラーには傘が付いていて身を守る確信犯。試合中は特例としてスタッフがシートを持って2ゾーンの間に立って水をガードしていた。

マシンは真ん中の第4ポールに取り付き、そこから周囲の3つのポールに子機を取り付けてそれぞれを打ち上げる。

各子機に付いているペットボトルは3つ。造形物は、上昇した勢いで放り投げてスポットに落とすという力業だが、安定してロケットが上がれば結構乗る模様。

造形物はAもBも200年の干支の龍をデザイン。造形物Aはよくできた可愛らしい龍の人形。

造形物Bは特大の風船龍で、スポットに置くと巨大ファンが回って細長い風船の龍が勢いよく飛び出す。あまりに長すぎて、直立せず根元から折れてしまう。

ピットで動かした時には大注目を集めていた。かなり重そうだが、ペットボトルロケットなら持ち上げられたのだろう。 1回戦は和歌山Bとペットボトル対決。段差超えに苦労し、第4ポールまで来たが、子機を上手くセットできない。 事故なのか意図的なのか、発射トリガがかかったものの水が少し漏れたくらいで子機は動かず。そのまま時間切れで3-2で判定勝利。 2回戦でも段差超えに大苦戦。マシンの土台に関節があり、段差に沿って曲がるようになっているが、加重のバランスがよろしくないようだ。 なんとか第4ポールまで来たがそれ以上は動けず。相手は得点しており、ここで敗退。アイディア賞で全国大会へ。 全国大会に向けて、近畿大会で苦しんだ土台を作り直して関節はなくなり、子機を1つずつポールに取り付ける方式に変更された。 これで段差は難なく超えられるように。全国大会の初戦は長岡 長岡猿軍団。言わずと知れたこの年の大賞マシンと1回戦で当たり、アイディアマシン対決となった。 第1ポールでロケット発射と造形物を置くことを成功させた。次のロケットは造形物が飛んでいってしまい失敗。ここで長岡がPPを成功させ試合終了。 大会放送では化学反応式を解説するコーナーが設けられていた。 神戸A とうじろう(技術賞)  マシンの機構は第4ポールをローラーで昇るタイプ。でも普通に昇るんじゃ面白くないということで、第4ポールを中心に放射状に全てのポールをガイド代わりに掴んで上昇するのが特徴。 当初は全部のポールをローラーで掴むことになっていたが、重量が厳しく、動力は中心に集約した方が合理的なので早期に方針転換された。 第4ポールに取り付いてアームを3つ展開し、少し回転してアーム先端で3つのポールをロックする。 足回りを切り離してローラーで上部が上昇しきると、斜め上に掲げていた造形物Bが第4ポールに置かれると共に、フックがスポットに引っ掛かってマシンが上にロックされる。 造形物Aはアームの中間に横向きにセットされており、パンタグラフを改変しまくった変態リンク機構で各スポットまで持ち上げつつ置いていく。 一応これだけ書いたが、ここを見た方が早い(当時書いたページなので文面とかハズいけど)。 造形物Aは朱鷺、千年杉、某時事ニュースをデザイン。造形物Bは半球の地球で、スポットに置くとファンが回転し中から風船人形が出てきて回転する。 上昇部のローラーは自作。MCナイロン削り出しのボビンに厚手のスポンジを巻き、自転車タイヤのチューブを被せたもの。 弾力とグリップがあり、しばらく神戸ではこのローラーが流行った。作る際にはチューブを広げるのがなかなか大変。 鉄のバーを内側に何本か入れて、人力で広げつつ中にローラーを入れる。この作業は儀式と呼ばれ、儀式で盛り上がりたいがためにこのローラーを採用していたという説もある。 コントローラは衝撃の刀型。ちゃんと鞘付き。決して操作しやすい訳ではないが、刀身の先端からケーブルが出ているので捌き棒代わりになる…かな。 走行時は納刀しておき、上昇時に抜刀するという無駄なパフォーマンスをすることになっていた。 スイッチはたったの3個で、リミットスイッチを駆使して走行時と上昇時で電流を流すモーターを切り替えている。 この頃の神戸は、マシンの至る所に何かしらネタを詰め込まなければいけない強迫観念に迫られていたんだと思う。 合宿作業の朝型の変なテンションで作った人形など無駄な装飾がマシンのあちこちに取り付けられていたり、後ろにはナンバープレートも付いていたた。 前年のちゃれんじろうからは、カラービニールテープによる装飾を引き継ぎ。フレームの側面のみ貼りつけてお手軽にマシンカラーを演出している。 1回戦の直前、ピットで最終チェックをしていると、どこかで配線がショートしケーブルが溶けてしまった。 予備が無かったため急いでバラ線でケーブル全体を作り直し。フィールド横へのお呼び出しがかかり、前の試合が進む横でも作業。 恐らく試合間隔を長めに調整してくれたのだろう。何とか試合開始前に修理を完了し、動作確認もしないままスタートゾーンへ。 置いた後に少しスイッチを入れてみるとちゃんと動いた。後ろで見守っているメンバー達にガッツポーズでそれを伝えたのだが、周りからは「まだ始まっていないのにあいつらなんで喜んでんねん」と映っていたらしい。 そしてスタート後10秒、段差であえなく転倒し終了。練習でも一度も無かったことが起こってしまう。それがロボコン。 タージン「とうじろうについてのコメントは沢山用意してたのに!もう喋れない!」す、すんません…。 1回戦負けだったが機構やらが評価されたそうで技術賞。ピットで田所先生にあれこれ説明しまくったのが良かったのかもしれない。 大会後もイベント等に出す予定があったので、すぐに車輪を追加して安定させた。段差のある競技で3輪はだめだ。約束だぞ。 神戸B KOBE土居っちらんどβ   近畿大会1回戦は子機が第4スポットにうまく載らずスポット上で転倒。得点はできなかったが判定5-0で勝利。 2回戦はスポットにうまくのったが、造形物を落とせず得点には至らない。相手の和歌山AがPPを決め、ここで敗退。 近大A 零式KEN160

今年の近畿大会はペットボトルロケットが2台と言ったな。あれは嘘だ。いやマシンとしては2台なのだが、近大Aは造形物Bにペットボトルロケットを使った。

造形物のテーマが宇宙で造形物Aは人口衛星、宇宙ステーション、惑星探査船。そして造形物Bが前述のロケットだ。

マシンはハシゴを昇るタイプ。台座となるフレームをマシン下部に用意しており、それも使ってハシゴを昇るはずだった。

昇った後は伸縮アームを伸ばして造形物を置く。マシン名は1998年から続く○○式シリーズ。名前部分は出場メンバーからとられている。

しかし本シリーズもこれで最後となる。 1回戦シードで2回戦に登場。セッティングが試合開始後まで長引き、何やら異音も。勢いよくスタートしたがすぐに台座が倒れてそれ以上動けなくなってしまった。 相手の方がよく動いており、判定1-4で敗退。試合後にペットボトルロケットを披露した。 近大B フュージョン21(準優勝)

PPこそ達成できなかったものの、毎試合で得点し準決勝まで上がった。近畿大会は得点できたマシンが全14台中4台なので、十分優等生。

まともに動けるマシンが選ばれる風潮なら全国にも行けただろうが、この頃はアイディアが重視されていたのでそれは叶わなかった。 第4ポール下で巨大なパンタグラフを展開し子機を一気に持ち上げ、ビッグタイヤでスポットのポールを挟んで取り付く。そこからアームで造形物を落とす作戦。 造形物は駅名表示板に、色々な自然風景の小ジオラマをあしらっている。 1回戦、造形物Bを途中で落としてしまった。他の造形物Aは全て置けたので、これさえなければPPも成功していたかもしれない。惜しい。6-0で勝利。 2回戦でも段差で造形物Aを落としてしまったが、造形物Bは置くことに成功し、6-0で勝利。 準々決勝は造形物Aをスポット置く時に2つ落とし、Bはマシンと接触していたため得点は3点。しかし相手は0点だったので決勝進出。 決勝戦の相手はPPを2度も成功させている強敵、和歌山A。第1~第3ポールに造形物を置くも、第2ポールの造形物は落ちかかってスポットより下面にはみ出たため無効。 4-4の同点で、決勝なのに判定になってしまった。1-4で悔しい敗退。近大(熊野)として2年連続の準優勝。 |