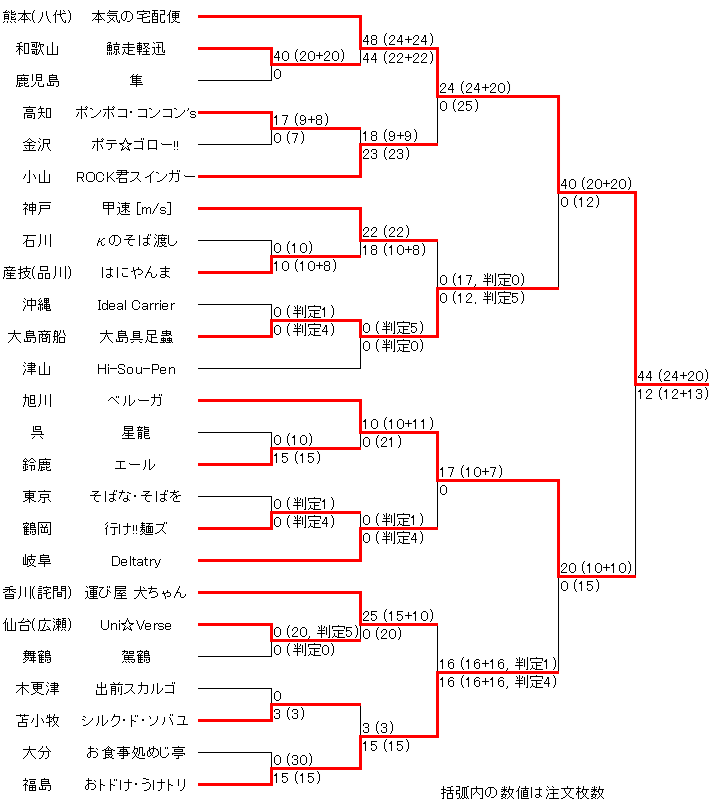

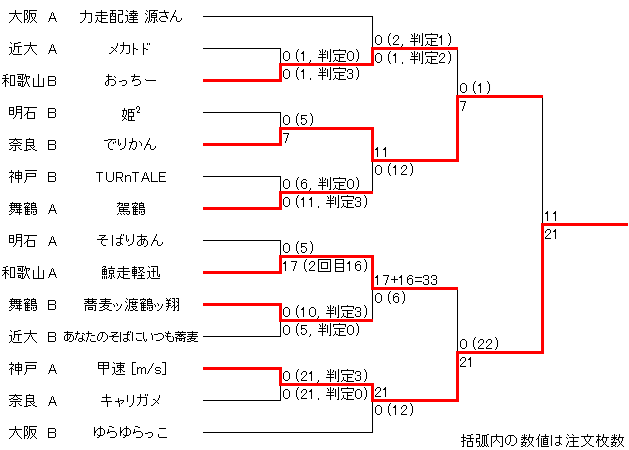

全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

ロボットが積み上げられた蕎麦の蒸籠を持って障害物をクリアし、ゴール(出前先)に届けた蒸籠の枚数を競う。

障害物はスラロームゾーン、高さ9cmで間隔の異なる角材ゾーン、15度の傾斜クランクゾーンの3つ。

試合開始と同時にメンバーは任意の注文枚数を提示し、ロボットは同じ枚数の蒸籠を手動で積み込む。ロボットが蒸籠を運びゴールの机に置くと蒸籠の枚数が得点となる。

ロボットの操縦は無線のみ。蒸籠を運ぶロボットは1台のみだが、ゴールの机に蒸籠を置くための受取専用のロボットを作っても良い。

競技時間は3分間。リトライ回数は制限なし。時間内であればロボットはスタート地点に戻って再配達しても良い。再配達の点数は加算される。

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

2008年「生命大進化」以来6年続いた歩行ルールがついに終わりを迎えた。

高専5年間を上回る期間続いた歩行ルールは高専ロボコンにおける大きな技術課題として高専生達に立ちはだかり、追従できた学校とそうでない学校の間に大きな格差を生んだ。

これについては2008年のページに詳しく書いたのでこれ以上は言及しないが、1つの技術課題の終焉は新たな課題の到来を意味する。

新たな課題は自動化だった訳だが、それはすぐには始まらず、4年経った2018年から導入された。

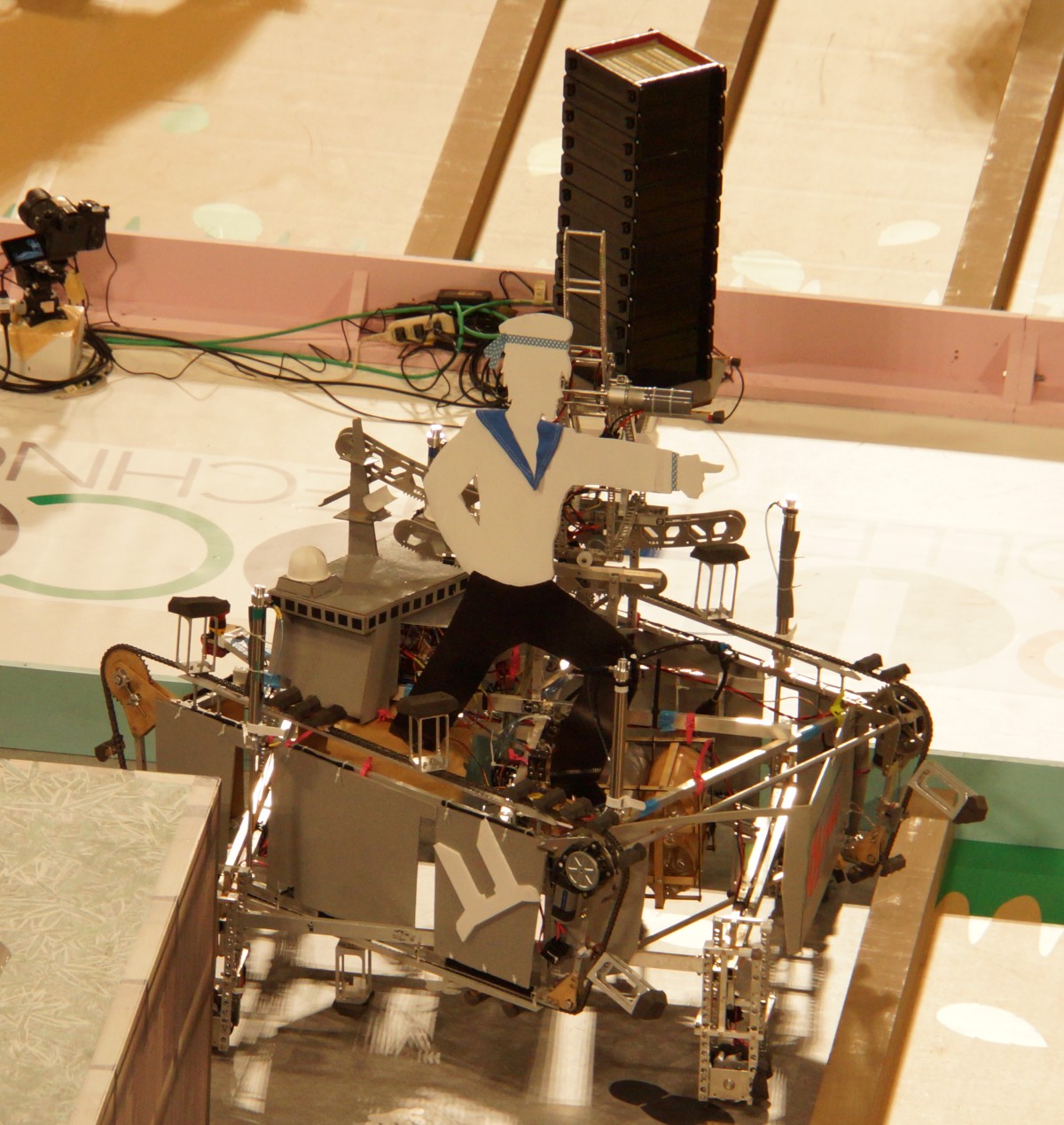

近畿大会出場マシンそして5か年計画で展開されていた「人とロボットの協力」というテーマは今年が最終年。 昨年までのように密な協力ではないものの、蒸籠を落とさぬよう操縦者には複雑な操作が求められるし、蒸籠を落とした際にはメンバーの素早い積み込みが必要となる。 恐らく、協力というテーマからではなく、蕎麦の配達というルールのアイディアが先行したのだろう。 実際、ルールがマンネリ複雑化してきた中で、ありそうでなかった目新しいルールが出てきたと思ったものだ。 ロボコンのルールは、投げて得点のように、不確定な要素があると盛り上がる。 出前迅速は物は投げないものの、不安定な蕎麦に観客はハラハラし、崩れると両チームから悲鳴が上がり会場は一体感に包まれる。 なおルールには、「準決勝以降、自チーム分の蒸籠60枚の出前を完了すれば、相手チームの机に置いてある蒸籠を奪うことができる。」と記載されていたが、全国大会でも最高得点は48点であり、これを実現し得るチームは1つも現れなかった。 そのため大会や放送では全く言及されず、完全に無かったことにされていた。 ルール名を冠したテーマ賞は今年で終わりとなった。今年であれば「出前迅速賞」である。 テーマ賞は2007年「風林火山 ロボット騎馬戦」から始まり、かれこれ8年続いた。 最後の数年は観客投票(スマホから投票サイトにアクセス)もしていたが、組織票の疑いが毎年指摘されていたので、それも廃止の理由の1つだったかもしれない。 一応、ルールでは出前迅速賞は「蒸籠を見事に高く積み上げ出前を達成し観客を大いに沸かせたロボットに贈られる賞」と定義されてはいたのだが、観客投票では当然機能していなかった。 歩行ルールが無くなると、それまで歩行に苦しめられてきた学校が好成績を出すようになるかというと、勿論そうとは限らない。 歩行で強い学校がより簡単な車輪で弱い道理はない。 しかし近畿大会ではそんな逆転現象が起きてしまった。 10年連続全国不出場中、6年連続AB両チーム初戦敗退中という近畿随一の戦績で、トーナメントのくじ引きでは初戦相手を引いた学校が(マシンも見ていないのに)露骨に喜ぶほどの弱小校だった神戸がまさかの優勝。 2007年以来、奈良と和歌山の2校だけで分け合っていた近畿地区優勝に8年ぶりに割って入った。 いつぞやのような判定優勝ではない。判定は1試合のみで、ちゃんと動いて相手よりも明らかに先行していた。それ以外の試合では全て確実に高得点を決めて勝利している。 前日のテストランでもうまく動いていなかったので、この当日の展開には近畿地区の関係者は驚くばかり。 しかし当の神戸A 甲速[m/s]のメンバーは試合中はずっと冷静で、優勝した瞬間もガッツポーズもせず落ち着き払っていた。 それを見ると、優勝は決して偶然などではなく、確固たる強さがあったのだと感じる。 歩行が無くなって逆転というのは当然見かけの結果に過ぎず、歩行が無くなって同じ土俵で勝負できるようになった時に周りを上回るスペックを出せたのだと言えよう。 後は、近年の惨状を見かねた学校がようやく支援を始めたのも大きい。神戸は実に11年ぶり、7回目の全国出場(近畿優勝は4回目)である。 全国推薦1チーム目は準決勝で神戸Aと激しい試合を繰り広げた和歌山A 鯨走軽迅。 2回戦では近畿地区で唯一2回配達を成功させ、33点という近畿最高点(全地区大会2位)を叩き出す相変わらずのハイスペックぶり。 9年連続16回目の全国出場でまだまだ乗りに乗っている。 推薦2チーム目は舞鶴A 駕鶴。アイディア賞だけでなく最後の近畿地区テーマ賞も受賞した。全国は少し久しぶりの4年ぶり13回目だ。 なおアイディア賞と技術賞は昨年と同じ顔ぶれ(それぞれ舞鶴と和歌山)である。 4年連続全国へ進み昨年は全国準優勝まで上った奈良はBチームが決勝まで進んだものの全国ならず。決勝後のインタビューでは推薦を確信していたようだが残念な結果となった。 神戸が11年ぶりに全国大会に進んだため、近畿地区の全国最長ブランクは近大の8年(2014年度終了時点)となった。 なお会場である高砂市総合体育館は近畿地区の高専配置の中でも更に西に外れた所に位置している。 電車も通っており交通機関が不便なわけではないが、地元民からすると、えらい外側(他の近畿の高専の位置に対して)でやるなぁという感じだ。 主管校は明石高専。7年前もここを使用しており、もっと東にはなかなか良い場所が無いのだろう。 ※以下の写真は全国大会で撮影したものです。 舞鶴A 駕鶴(アイディア賞、出前迅速賞、全国出場)  1回あたりの配達数はそこそこに、スピードを高めて2回配達を目指したマシン。 戦艦をモチーフにしており、進行方向を指さす水兵さんが目を引く。 一番の特徴は何といっても角材ゾーンを斜めに一気に突っ切るクロウラー機構。 実際にはチェーンの所々に下駄があり、これは斜めに進んだ時に丁度角材の隙間で接地するように取り付けられている。 面白いのが、このクロウラーはマシンのベースフレームに対し斜めに取り付けられていること。 メカナムで移動し角材ゾーンにつけ、車輪を上げるとそのまま角材ゾーンを走破できるようになっている。 角材に対する位置取りが重要なので、フィールド外周に接してから走り出すようにしているようだ。 通常なら赤ゾーンと青ゾーンでセッティングを変える必要があるが、今年のフィールドは点対称なので変える必要はない。 蒸籠を水平に保持する機構にも力が入れられており、モータで動かす大きなレールが2つ見える。傾斜ゾーンでのマシン本体の傾きは全てこの機構で吸収しようというのだ。 蒸籠のゴールは受取マシンで行う。蒸籠を机に置く時にShabaash(学生ロボコン2014でゴールを決めた時の掛け声。インド圏で「いいね!」の意味で用いられる言葉。この年のロボコン界隈の流行語。)の旗が現れるというギミックが仕込まれている。 近畿大会1回戦は角材ゾーンを終えようかというところで勢い余って蒸籠を崩してリトライ。2回目は慎重に停止して角材クリア。傾斜ゾーンでまた崩してしまったが判定3-0で勝利。 しかし2回戦では角材ゾーンで2度も崩れてしまい敗退。試合終了後には近畿最速の傾斜ゾーン越えとShabaashを披露した。 アイディア賞を獲得し全国大会へ。全国仕様でも角材ゾーンでの前後揺れに対する弱さは改善しきれなかったようで初戦判定負けに終わった。 舞鶴B 蕎麦ッ渡鶴ッ翔(マブチモーター賞)

蕎麦の屋台がそのまま出前を配達。それはもう出前ではなく出張屋台では?

オムニ3輪の足回りが大きく上下し、傾斜ゾーンではマシンの水平を保持する、が、脚が細くちょっと不安定。

初戦はスラロームをクリアし判定勝利。2回戦は角材をクリアし傾斜ゾーンに挑んだが、和歌山Aに近畿大会唯一の2回配達33点を決められ敗退となった。

明石A そばりあん(田中貴金属賞)

なんとエイリアンがUFOで蕎麦の出前をしてくれる。

オムニの車輪を上下させる機構と連動してエイリアンの人形も上下するのが面白い。

蒸籠の保持は2段レール相当なのだが、左右レールはお盆の下で、前後方向はお盆をマシン横に突き出すアームごとアクチュエータでレールを動かす。

マシンの発進や停止を検知し、それに耐える方向に自動でお盆を傾ける制御をしている。

クロウラーと車輪上下の機構は割と安定しており、試合でもオムニが滑る傾斜ゾーンを何とかクリアしたが、得点まで惜しくも後数秒足りなかった。

明石B 姫2

姫2と書いてヒメジジョウ。見た目もしっかり姫路城。相当装飾に凝っている。内部が光って蕎麦の文字が回転するなどギミックが施されている、が、この姫路城部分は完全にハリボテではないだろうか。

なんで姫路城が蕎麦の配達すんの?なんてのは高専ロボコンでは愚問。ハウルの城だって動くんだから。

駆動輪を倒して持ち上げる機構が通常時に安定せず苦戦していた模様。試合では角材ゾーンまで進めたが車輪の上げ下げがうまく機能していなかった。

蒸籠を載せるお盆の傾きを変えるような機構が見えるが、これが自動か手動なのかは不明。

奈良A キャリガメ(本田技研賞)

昨年のじゃんぺんの後継マシンであることが見た目や名前からもにじみ出ている。綿を使ったぬいぐるみのようなふわふわなカメデザイン。

この頃の奈良はマシンの機構や制御だけでなく、装飾手法も確立していたことが伺える。色が変わるカメの頬がとてもキュートだ。

勿論見た目だけではない。4輪ステアでスラロームをするする抜けるだけでなく、4輪ともが個別に上下し傾斜ゾーンもマシン本体の水平を保ったまま超えることができるのだ。

蒸籠の保持はこの大会でよく見られた2段レール。しかし前後方向の下段レールは湾曲しているが、横方向の上段レールは直線になっている。こちらの方向は揺れが少ないということだろう。

大会放送では一度に20枚を運ぶことができると説明されており、テストランでも運んでいたのは20枚。 しかし試合では21枚をオーダー。対戦相手の神戸Aがテストランで21枚運んでいたため、20枚では負ける可能性があると判断したのだろう。 スラロームはスムーズにクリアしたが角材ゾーンで2度も脚が引っかかってしまい大幅タイムロス。両者ゴールできなかったが、相手は角材を一気に抜けて傾斜ゾーンまで進んでいたので判定は0-3。受取専用のマシンもあったが出番は無かった。 昨年の全国準優勝チーム、今年はまさかの地区初戦敗退となってしまった。 奈良B でりかん(準優勝)

昨年のじゃんぺんの後継マシンであることが見た目や名前からもにじみ出ている。綿を使ったぬいぐるみのようなふわふわなペリカンデザイン。

この頃の奈良はマシンの機構や制御だけでなく、装飾手法も確立していたことが伺える。

おっとAチームと同じ説明になってしまった。それくらい2チームともコンセプトとデザインはしっかりしていたということ。

特にBチームはペリカンが郵便帽子をかぶって手紙をくわえていたり、蒸籠と反対側に郵便カバン(カウンターウェイトの意味もあるかも)を持っていたりと本当に凝っている。

本来ならデザイン賞筆頭だろうが準優勝まで上がったので除外されたのだろう。

機構も良くできており、特に角材ゾーンで3輪オムニを斜めに持ち上げる機構はメカメカしくてとても良い。

蒸籠はマシンの傾きをセンサで検知しフィードバックで角度を2軸制御している。

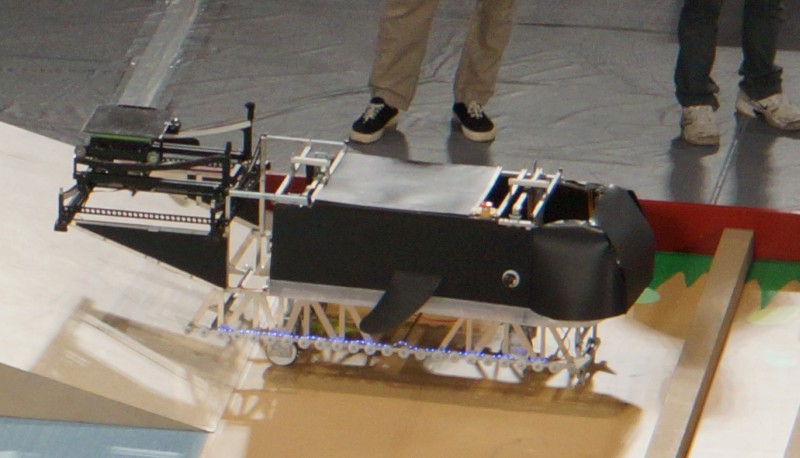

出前の最後は専用マシンで蒸籠を受け取って机に置く。 1回戦は7枚注文し危なげなく配達完了。再配達に戻ったが角材ゾーンを戻り切ったところで試合終了。 2回戦は注文を11枚に増やしてスタート。相手の舞鶴Aが前試合で11枚注文だったのでそれに合わせたか。 このような駆け引きが今年のテーマの面白いところでもある。11枚でもミスなくしっかり配達して勝利。 準決勝はまた7枚に戻し勝利。そして21枚を運ぶ神戸Aとの決勝は11枚注文。11枚が彼らの全力なのだろう。 これも運びきったが相手の21枚には及ばなかった。しかし、でりかんは全試合を通じて一度も蒸籠を落としていない。 決勝まで進んでノーミスは素晴らしい性能と言えよう。 和歌山A 鯨走軽迅(技術賞、全国出場)  低重心で横に長いクジラ型マシンはまさに海の王者の風格。 近畿大会で唯一2回配達を決め、近畿最高得点33点 (17+16)をマークした。 全国大会でも優勝・大賞の熊本(八代)と2回戦で決勝戦のような激戦を演じた。 この時の点数は44点 (22+22)で全国2位。3位がこれまた自身と熊本(八代)の40点 (20+20)で、4位が詫間の25点 (15+10)なのだから、いかに和歌山と熊本(八代)が飛び抜けたスペックだったかということが分かる。 近畿地区の33点は全地区大会でも2位の成績で熊本(八代)よりも上だったので、改良幅は熊本(八代)の方が大きかった。 地区1位36点の高松 ギッシャが全国に出ていればどうなったかとつい考えてしまう。 そんなハイスぺクジラだが、機構はいたってシンプル。普通の車輪を大きなカムで上下させ、角材の上にも接地させるのでクロウラーは使っていない。 車輪の上下は何と手動。和歌山お得意の、ひたすら練習を繰り返してマシンを改良しつつ、センサの誤動作リスクも排した。 確かに角材の配置は固定なので、決められたリズムで操作すればできるのだが、前述の通りクロウラーも使っていないので上下回数は多い。なのにほんとよくやるものだ。 近畿大会では操作にミスもあったが、全国ではミス無しで完璧だった。 なお旋回性を高めるため通常時は前輪は上げて代わりにキャスターを降ろして接地させている。これは前後に長いマシン特有の課題と言える。 蒸籠を保持する2段レールも他の上位チームと比べるとかなり小さい。これであれだけ安定しているのだから、レールの角度と操縦が良いのだろう。 ゴールには蒸籠を横から挟んで机に置く受取専用マシンが待っている。 近畿大会1回戦はまず危なげなく17枚を運び、16枚の再配達へ。角材で2回ミスして崩してしまったので再送は成功しなかったが順調な滑り出し。 2回戦はノーミスで17枚+16枚の合計33枚の配達に成功。試合終了3秒前。近畿大会唯一の2回配達成功だ。 そして準決勝。相手の神戸Aは前試合で21枚を配達している。勝つには1度に22枚を決めるか、2回配達するか。彼らにとってどちらが可能性が高いのか。 答えは22枚だった。しかしスタート直後にスラロームのパイロンに当たり、いきなりリトライで20秒のタイムロス。更に角材ゾーンでも2回崩してしまう。 角材では大きな操作ミスは無さそうに見えたので、やはり構造的に22枚を制振し切れなかったのではないか。 それでも何とかゴールにたどり着き、受取マシンへ受け渡し。しかしここでタイムアップ。後数秒足りなかった。 しかし近畿最高得点と2回配達は技術賞・全国推薦で文句なしだろう。 全国に向けて改良され、1度に運べる枚数は17枚からなんと22枚に増加。しかもそれを安定して2回運べる。 その力を全国大会1回戦第1試合でいきなり会場に見せつける。ノーミスで20枚を2回運び勝利し圧倒的な強さを示した。 そして2回戦。いやこれは決勝戦だったかもしれない。相手は熊本(八代)で、彼らにとっては初戦。 和歌山は22枚を注文にしたのに対し、熊本(八代)は2枚も上回る24枚をオーダー。終始両者ミス無し、進行も同程度のせめぎあい。 和歌山が10秒ほど早く2回目の配達を終え相手にプレッシャーをかけるが、熊本(八代)も残り3秒で2回目を決めて44-48。 互いが全力をぶつけ、和歌山も全てを出し切り散っていった。高専ロボコンの歴史に残る名勝負と言っても過言ではない白熱した試合だった。 近畿大会に続き全国でも技術賞を受賞した。 和歌山B おっちー

戦車の車体+クレーン車。これです。この通りのマシンが豪快に爆走します。なんて説明がしやすいんだ。

ただ蒸籠の制振は湾曲スライドレールなので、クレーン車の上体は完全に飾りのようだ。

もしかしたら最初クレーンで吊り下げるような方法にしようとしていたのかもしれない。

角材を越えられるようクロウラー内部の車輪はかなり大きい。

一方でクロウラーの幅は細くミスマッチだが、スラロームや傾斜ゾーンでの旋回性も考慮してのことなのだろう。 試合での注文枚数は1枚。角材ゾーンを一気に走破しようとするが、上下揺れが激しいので蒸籠が吹っ飛んでいき、同時にクロウラーも外れてリトライが続いた。 2回戦までは判定で勝利したものの準決勝では相手の奈良Bが配達を決めたためそこで敗退。 大阪A 力走配達 源さん(東京エレクトロンFE)

自転車での蕎麦配達というテーマを極限まで再現することに挑戦したチーム。

3輪バイクにまたがるリアルな源さん人形に目が行くが、このチームの特徴はやはり自転車型のコントローラー。

いや自転車がコントローラーと言うべきか。何を言っているのかわからないかもしれないがその言葉の通りなのだ。

自転車をこぐとマシンもそれに合わせて前進し、ハンドルを傾けるとマシンも旋回する。

これだけではない。自転車に跨った操縦者が手に持った蒸籠の傾きを検知し、マシンのお盆も同じように傾くようになっているのだ。

これはもう自転車蕎麦配達シミュレータである。蕎麦受取の専用マシンあり。

残念ながら試合では旋回がうまくリンクしておらずスラロームゾーンに入ることができないままタイムアップ。

フィールド柵にぶつかって転倒した時には司会アナの「源さん!源さぁーん!!」という声が会場に響いた。

大阪B ゆらゆらっこ(デザイン賞)

青マジックで塗ったブルーのフレームと大きなラッコの人形が目を引くデザイン賞マシン。

近畿で最も大きな2段湾曲レールで蒸籠がゆらゆら。ただ、レールに対してお盆の位置が高く、蒸籠を制振しきれていないのが残念。円弧の中心が近すぎるのだ。

面白いのが角材越えの足回り。ベルト駆動の2つのプーリーがそのまま車輪になっており、角材に当たるとそのまま90度回転して角材の上に逃げる。

この時ベルトが角材に接触しているので別途クロウラーは必要ない。

通常移動時は、前側のプーリー駆動輪は持ち上げてキャスターを降ろしている。

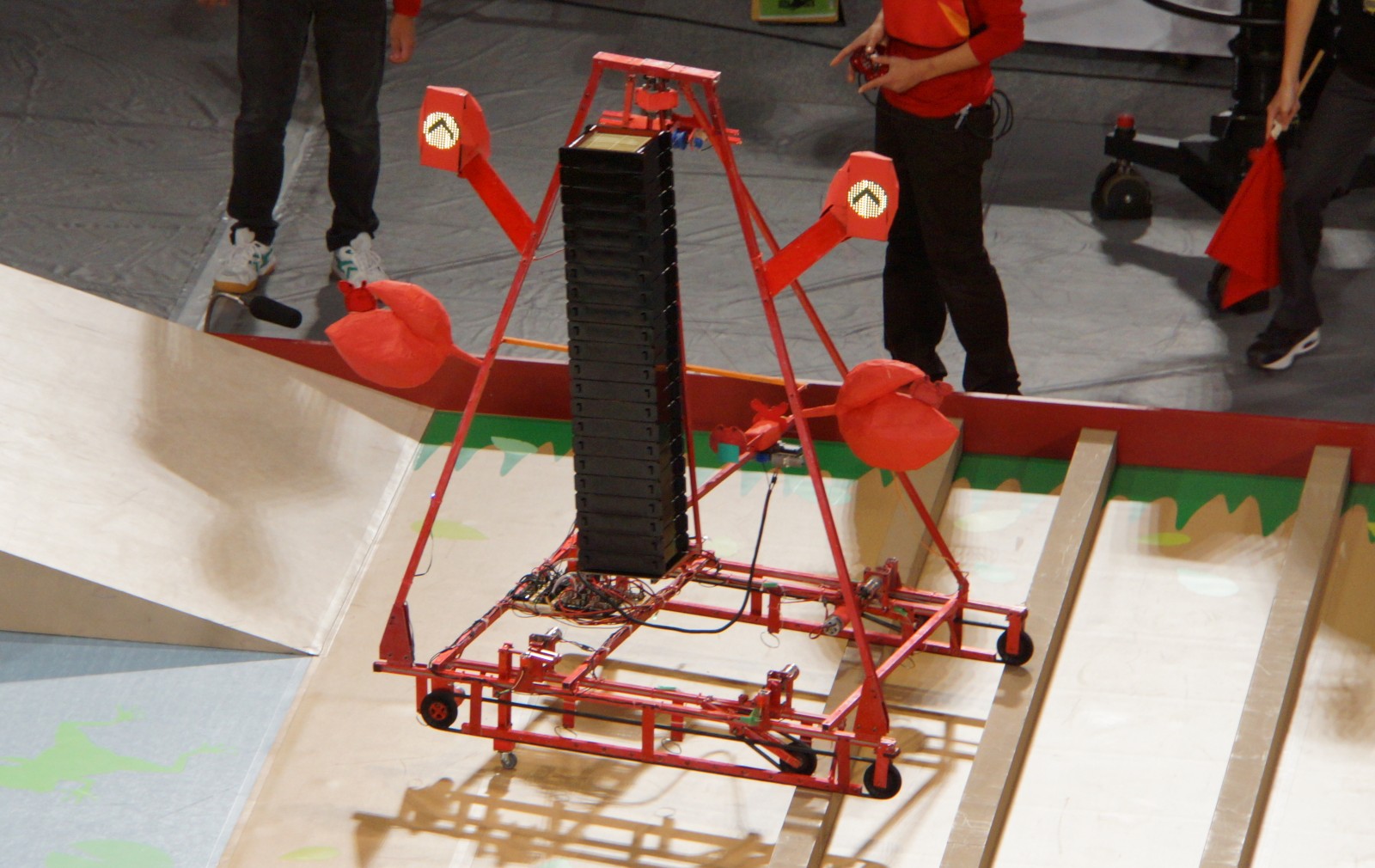

こちらも受取専用マシンあり。足回りは持たず、机の横に完全に固定設置されるタイプのようだ。 近畿大会は1回戦シードで2回戦から登場。角材ゾーンで駆動輪がうまく上がらず蒸籠が崩れリトライ。 更に傾斜ゾーン手前で旋回しようとして2回も崩してしまった。傾斜を上るがそこでタイムアップ。0-21で敗退となった。 神戸A 甲速[m/s](優勝、安川電機賞)  苦節10年。高専5年間を2周りもする長い年月を経て再び全国への切符を手にした。しかも優勝で。 去年までAB両チーム初戦敗退が6年も続いていたのに、こんな復活劇があるだろうか。 いやそれは単に結果だけを見た時の話。去年もマシンはよく出来ていた。 昨年は小型のマシンにシンプルな機構を詰め込んだが、今年のマシンは全国でも最も大きい部類に入る。 しかし大きいのは蒸籠を多く運ぶためで、中身の機構はどれもシンプルなものばかり。 角材ゾーンは車輪+クロウラーというオーソドックスなアプローチだが、極めて安定しておりぬるぬる進んでいく。 車輪を上げる機構にはエアシリンダーなどの直動機構を用いたチームが多かったものの、これはクランク機構を採用している。 4輪あるように見えるが実はそのうち1つはキャスター。四角に配置された4輪のうち3つが駆動輪という変則的なスタイル。これが必要最低限ということなのだろう。 その巨体で臨む傾斜ゾーンが最大の難関で、テストランでも苦戦していたらしい。 蒸籠の持ち方は吊り下げ型…に見えるが、上からの釣鐘はルールで禁止。振り子はあるものの蒸籠を載せるお盆は下から支えていて振り子よりも横に位置するので釣鐘方式には当たらない。 類似の構造は他のチームでも多数見られた。 この構造でより多くの蒸籠を運ぶためには振り子の保持点を高くする必要があるため、非常に大型のマシンとなっている。 地区大会では21枚という全地区で1回あたりの最大運搬数を何度も成功させた。2番目でも18枚(小山 ROCK君スインガー、高松 ギッシャ)だったのでこれは頭一つ抜けている。 運び終えた後は蒸籠を横から押してお盆を下から支えるフレームを引き抜き蒸籠を机に載せる。 全国では1度に22枚運べるように進化しただけでなく、2回配達もできるよう高速化された(その際は枚数を17枚に減らす)。 上から見てお盆は接地輪を結ぶエリアの外側に無ければならないというルールもあり、これに抵触しているのではないかとの声もあったが、こちらもストッパーとなるフレームがあり物理的に抵触し得ないことを全国大会のPVで言及していた。 装飾も抑えるところだけを抑えた装飾でカニモチーフであることが良く分かる。マトリクスLEDで表されるカニの表情も自然で可愛い。 地区大会では赤のボール紙で側面を装飾していたが、全国ではこれは完全に取り外し、フレームを赤マジックで塗ってカニ色にした。 また地区では控えめだったカニの手は全国ではかなり大きくなった。 近畿大会1回戦はいきなり昨年の全国準優勝チームである奈良Aとの対戦。またくじ運が悪いと思いきや、奈良Aは角材ゾーンで苦戦。 その隙に甲速[m/s]は角材を何事も無いように一気に抜けて逆転。傾斜ゾーンで1度蒸籠を崩してしまったが、相手よりも多く課題をクリアし判定3-0で勝利。 神戸にとっては実に7年ぶりの勝利だ。これにはメンバーも嬉しそうだったがそれでも控えめ。ほんま冷静。 2回戦は大阪Bと対戦し、1度もミス無く21枚を配達して勝利。 準決勝は前試合で2回配達を成功させ33点をマークした和歌山A。和歌山Aは神戸Aよりも多い22枚注文を選択したが、こちらはこれまで通り自分達の力の範囲の21枚を注文。 リトライが続く相手を尻目に終始先行して崩さず届けて勝利。とは言え後数秒で逆転されていたので、さすがにこれにはガッツポーズも出た。 決勝の相手はこれまでノーミスで安定している奈良B。注文枚数を減らすことも想像できたが、これまで通り21枚注文でミスなく運びきった。 下手に減らすよりも21枚の方が安定しているのかもしれない。 12年ぶりの近畿優勝、更に安川電機賞も受賞した。優勝マシンが協賛賞も取るのは珍しいが近畿地区でも何度か前例はあるので禁止されている訳ではないようだ。 全国大会出場は実に11年ぶり。久しぶり過ぎて全国ノウハウなど当然残されていなかったので11年前に全国出場したOBが呼び出された。一緒に赤マジックでフレームを塗ったらしい。 全国大会は地区優勝シードで2回戦から登場。相手も14年ぶりの全国出場という産技(品川)。11年ぶり対14年ぶり。重い。なんて重い戦いなんだ。 試合開始直後、蒸籠を積もうとするも通信のトラブルでマシンが誤動作し蒸籠も崩れるわで大幅時間ロス。なんと1分以上過ぎてからのスタートとなってしまった。 しかしそこからは速い。近畿大会と比べて格段に早くなっている。傾斜ゾーンに入る時に車輪が傾斜に引っかかって崩したのに、試合残り10秒で得点し勝利。 傾斜もスムーズで操縦者も相当練習したことが伺える。 準々決勝の相手は大島商船。注文枚数を17枚に落として2回配達もできることを見せようとするが、先ほどの通信トラブルがまたしても勃発。 リトライ続きで大島商船に追いつけず判定0-5で敗退。全国から遠ざかって久しい学校にとって会場の通信コンディションは本当に理不尽な強敵だ。 なお準々決勝中に実況が「神戸高専は勝てば初のベスト4!」と言っていたのだが、神戸は1994年に全国ベスト4まで勝ち上がっていたので、これも本当に理不尽。 神戸B TURnTALE

Aチームはカニで、Bチームはカメ。2年生と1年生のみの低学年チームだ。

こちらも思いっきり上から吊り下げているように見えるが、そのフレームは蒸籠保持とは関係なく、お盆は下から保持している。

振り子式ではあるが、想定している蒸籠の枚数は6枚程度とAチームと比べるとかなり控えめ。

足回りは上下車輪とクロウラー。マシンの土台に回転テーブルのような部品があるのだがこれは何だったのだろうか。マシン名もこれに関係しているようにも思える。

前日のテストランでは動いている映像が大会放送で出ているが、試合前に機構と回路が壊れてしまったようで、スタートすることができなかった。

近大A メカトド

前後方向と左右方向のマシンの傾きをセンサで検知し、蒸籠を載せるお盆の角度を上下20度の範囲で動くようフィードバック制御している。

この水平保持機構にはクランク機構を用いており、合計40度の広い幅を確保したあたりにこだわりが見られる。

角材ゾーンではエアシリンダーでマシン本体を上下させるようになっているのだが、試合では上下機構が何度も誤作動してしまい、スタート直後からマシンが勝手に上下してリトライ続きとなってしまった。

近大B あなたのそばにいつも蕎麦

最近では珍しくなった木材を多く活用したマシン。もしやキツネが運ぶきつね蕎麦がコンセプトだから色を合わせているのだろうか。

なんと6つの昇降型ステア駆動輪で角材ゾーンと傾斜ゾーンに挑む。脚の長さは長く、まるで2005年「大運動会」のマシンのようだ。

脚の長さに対しステアの軸が不安定なので、動くとかなりプルプルしてひやひやする。そのためか試合では移動がままならなかった。

|