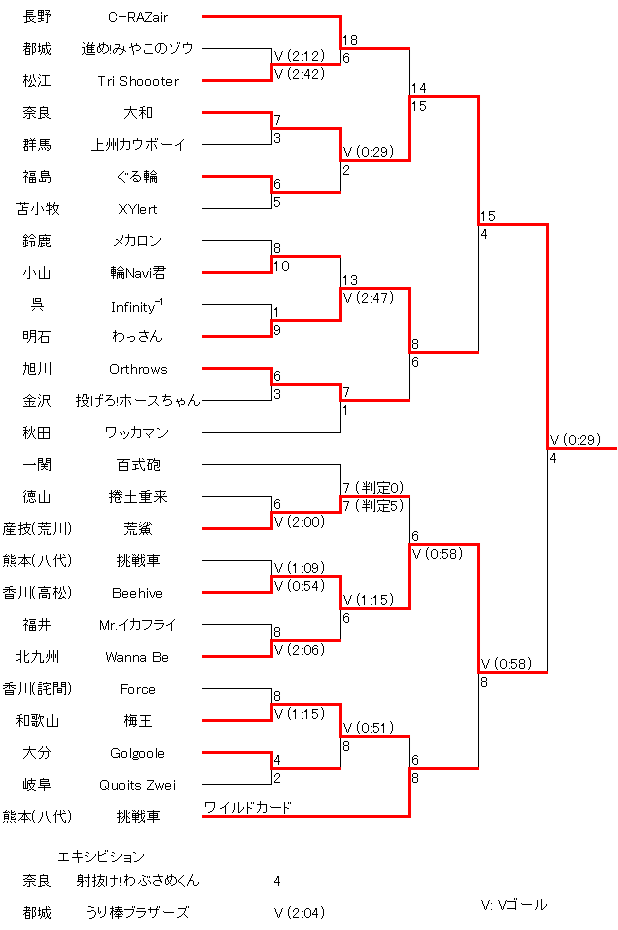

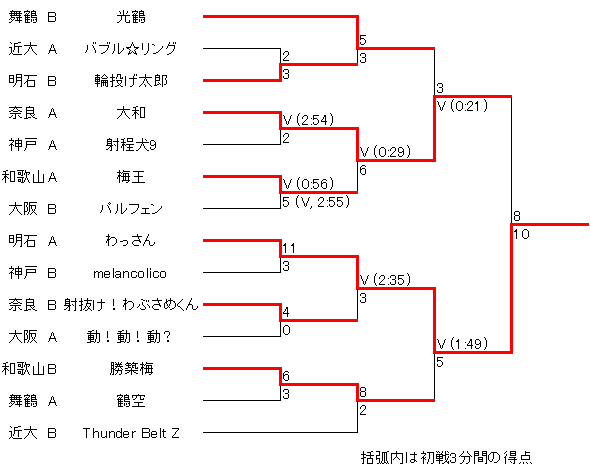

全国大会&近畿地区大会結果

|

ルール

ビニルホースの輪を9つのポールに投げ合い、入った輪の数で得点を競う。

全てのポールは1点。相手ゾーンのポールのみ無制限に得点が加算される。

中央の高いポールは、複数のポールにまとめて入れると得点が加算される。

9つ全てのポールに話を投げれるとVゴールとなりその時点で勝利。

輪は各チームの自作で、総重量9kg以下(総長約50m)。ロボットが自力でスタートゾーンに戻ると手動で再装填できる。

ロボットの操縦は無線のみ。台数は1台のみで分離不可。

競技時間は3分間。リトライ回数は制限なし(本テーマではリトライではなくリペアと呼ぶ)。

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近畿大会概要

2000年代以降、高専ロボコンは複数年計画(概ね5年)でルールの背景にテーマを設定してきた。

2005年~2009年は「地域性・ストーリー・エンタメ(言ってしまえばテレビ映え)」。2010年~2014年は「人とロボットの協力」。

そして今年2015年からのテーマは、あまり語られることは無かったが、過去のルールのリメイクだったのではないかと考えている。

2015年「輪花繚乱」の元ネタは勿論1996年「テクノカウボーイ」。

2016年「ロボット・ニューフロンティア」は1999年「Jump to the Future」が、2017年「大江戸ロボット忍法帳」は2007年「風林火山 ロボット騎馬戦」がそれぞれベースだ。

リメイクと言ってもそのままではなくアレンジも加え、今の高専生のレベルに合わせており、あからさまな焼き直しにならなかったのは見事だ(ロボット・ニューフロンティアはちょっと複雑過ぎたとも思うが)。

ついでにこれまでのルールにあった「動物を模した装飾をすること」「何らかのストーリーを表現すること」のような文言も今年から無くなった。

後は高専ロボコン30周年に向けてのメディアミックスPRもあったのだが、これについては翌年以降に説明しよう。

近畿大会出場マシン特にこの輪花繚乱はよくできたテーマだ。チームでゾーンが分けられているが、輪は相手ゾーンに投げられるので間接的な干渉があり、単なるレースゲームにならない。 遠いポールに輪を投げるので不確定要素が強く見ている方はハラハラする。Vゴールか、点の取り合いか、で戦略の幅が広く、アイディアにも幅が生まれやすい。 輪に重量制限があることで、どれくらいの大きさの輪をいくつか作るかで各チームに違いも出る。ついでにルール名も上手い。 輪が自作ということは、赤ゾーン用と青ゾーン用で2セットの輪を用意しなければいけないということ。 赤青それぞれの得点物を用意する必要があったルールを過去に辿ると、これもまた19年前のテクノカウボーイにまで遡る。 テクノカウボーイは輪の自由度が高くて、今思うとかなりやりたい放題だった。移動範囲がチーム個別という前提の中では、輪花繚乱は最適解と言えるほどバランスが取れたルールだったと言えよう。 全国大会放送の最後のナレーション「放たれたホースの輪に1つとして同じものはありません」ここにロボコンの精神の神髄が表れている。 この年の近畿地区の一大トピックは、そう、近畿悲願の全国優勝の成就だ。 一度は全国最低まで落ちた近畿のレベルも禁忌地区と言われるまで向上し、幾度となく全国トーナメント上位に迫ったが、終ぞ優勝を掴むことはできなかった。 これまでの準優勝は1994年 奈良、1996年 明石、2006年 和歌山、2007年 和歌山、2010年 和歌山、2013年 奈良、実に6回だ。 特に2013年の奈良 じゃんぺんの強さは記憶に新しい。そんな彼らが昨年の試練を経て、今年こそ全てを圧倒し全国の頂点を掴むマシンを作って来た。 ところが近畿大会では準優勝。これは完全に戦術ミスだったのだが、この敗戦も全国優勝には必要だったように思えてならない。 近畿大会決勝の反省を生かし戦術も練った奈良 大和に全国では隙は無かった。地区決勝で負けた明石 わっさんを準決勝で下し、決勝も圧巻の29秒Vゴールで勝利。 これに勝てそうなマシンは見当たらない。ロボコン大賞のダブル受賞も納得だ。 この、近畿準優勝→全国準々決勝で再対決し勝利→大賞、という流れはかのStar Kingの1994年「スペースフライヤー」の流れと同じ。 しかし21年の時を経た今回は大賞だけでなく、初の全国優勝も成し遂げた。なお近畿地区からのロボコン大賞受賞もStar King以来である。 昨年度は神戸が優勝という波乱が起きた近畿大会だったが、今年も一波乱があった。 上述のとおり、圧倒的強さで優勝するかと思われた奈良A 大和が、明石A わっさんの防衛戦術に対応できず決勝敗退。 明石は2005年「大運動会」以来10年ぶりの近畿地区優勝を手にした。 2年前に8年ぶりの全国大会出場を果たしていたが、それはデザイン賞枠だったので優勝での全国には喜びもひとしおだろう。明石の全国出場は2年ぶり6回目だ。 まさかの準優勝となった奈良Aは推薦で2年ぶり13回目の全国大会へ。4年連続していた全国は去年で途絶えたが、今年からまた連続進出していく。 そして近畿地区準優勝はこれで5年連続(うち同校決勝が2回)だ。更にはBチームもからくり人形ばりの見事なロボットで、アイディア賞にとどまらず、全国エキシビションにも出場した。 推薦2チーム目は和歌山A。10年連続17回目全国出場という圧倒的な戦績だが、この近畿最長の連続全国は来年で途切れてしまう。 この年から協賛に加わって設けられたローム賞も近畿初受賞している。特別賞のみで全国推薦というのも珍しい(大抵は準優勝や3賞のチームが選ばれる)。 なおこの年は近畿地区解説でお馴染みの衣笠先生が全国大会の解説も務めている。 舞鶴A 鶴空(技術賞、東京エレクトロンFE賞)

全ての得点を全自動で行うことを目指したマシン。固定砲台型ではなく、移動しながらポール目掛けて輪を発射していく。

撃ち出し方法はおそらく全てゴムパチンコ方式で、各ポール用に9つの砲台を持っている。

自動制御での撃ち出しの位置取りはできていたようだが、射出の精度が不十分で、試合では途中で手動に切り替えた。

自チームポールには決めたもののそれ以上はなかなか入らず初戦敗退。

舞鶴B 光鶴(安川電機賞)

発射機構を複数備えているマシンは多かったが、この光鶴の第3の機構はかなりトリッキー。

星型に装填された大きな輪を回転させながらところてんのように押し出して発射して中央ポールを狙うのだ。

おそらく回転させることで安定化を狙ったのだろう。投げ方としては1995年の舞鶴の名マシン トレジャーハンターに近いので、もしかしたら意識して作ったのかもしれない。

トレジャーハンターはほぼ真上に飛ばしていたのに対し、こちらは斜めに発射している。

後はリンク機構で角度が変わる長い直線カタパルトの主砲も目を引く。高弾道であまり動かず全てのポールを狙えるようにしたとのこと。

3つ目の発射機構は自チームポール用で、ゴムパチンコで撃ち出すもの。自チーム用は3つのチームが多かったが、このマシンは予備込みで5つ備えている。 大会は1回戦シードで2回戦から出場。自チーム3つを危なげなく決め中央ポールと相手ポールを攻撃し5-3で勝利。星型(にセットされた)の輪は入らなかったが高さ的には十分狙えていた。 準決勝は奈良Aに21秒Vゴールを決められ試合終了。もう一度星型の輪を見たかったものだ。 明石A わっさん(優勝)

優勝候補だった奈良Aを見事破り、明石に10年ぶりの近畿地区優勝をもたらした。

前回の輪投げ競技「テクノカウボーイ」も明石 Hunterが同校決勝で優勝しているので、いかに明石が輪投げに強いかということが分かろう。

自チームポール側にせり出して落とすように発射する3つの装置、メインのローラー発射装置、そして中央ポール2本掛けを狙う大きな投石カタパルトも備えている。

Vゴールできる性能も持っているが、多数の攻撃手段を備え、自チームポール用のせり出したパーツの先には防御用の輪もつけていることから、防衛しつつの得点勝負を最初から強く意識していることが見て取れる。

2本掛けの成功率はかなり高いので、得点勝負でも有利に立てる。この多様な攻め幅と得点力で近畿地区を制し、全国大会も勝ち進んだ。 毎週の地区大会が進むほど防御型が猛威を振るうことが目立ってきたため、防御しつつの得点勝負が全国でも主流になるかと思われた。 しかし、全国大会に向けて各チームの攻撃力の進化は目覚ましく、防御を打ち砕く高弾道シュートや、相手を防御一辺倒でジリ貧に追い込む連射が出てきただけでなく、単純に改良と練習で射出の精度も上がり、結局全国大会では防衛が有利とは言えなくなっていた。 それでも、全国ではVゴールばかり、という展開にはならなかったので、多彩な攻撃ができるこのマシンは強かった。 近畿大会1回戦から2本掛けを決めて11-3で勝利。2回戦は自チームポールを2つも外してしまいいきなりリトライ。その後は落ち着いて2本掛けも決め、更には2:35でVゴールを達成。 準決勝はミスなく確実に試合を進め1:49でVゴールを決めた。 そして決勝戦。奈良Aが押し切るかと思いきや、しっかり対策を練っていた。自チーム側ポールの前で待機し、相手の輪が落ちてくるのをうまく防いだ。この輪の片側は一度ポールに入って、そこから跳ね返ってポールから外れたので、かなり危ないところだった。 相手は他にもポールを2つ外していた。防御で引っかかった相手の輪をリトライで外してようやく攻撃開始。相手が再装填でリトライする間に2本掛けなどを進め、相手が発射体勢に入ると防御へ。 相手の判断ミスもあったが得点勝負に持ち込むことに成功し10-8で見事近畿地区優勝を飾った。 全国大会1回戦は呉 Infinity-1と対戦。自チームポールや2本掛けで失敗があったが、呉は更にスタート直後からトラブル続き。落ち着いて再装填と得点を重ねて9-1で勝利。 1996年の全国準優勝以降、全国大会に3度進むもいずれも初戦敗退だった明石、これが19年ぶりの全国勝利となった。 2回戦の相手は小山 輪Navi君。得点勝負で挑む相手に対し、明石は得意の2本掛けを撃たず最初からVゴール狙い。終盤も得点はリードされていたが自信はあったのだろう。試合残り13秒でVゴールを決めて勝利。 準々決勝の旭川 Orthrows戦もVゴール一歩手前まで迫ったが最終的には得点で勝利。終始リードし相手にプレッシャーを与え続けた。 そして近畿大会決勝の再現となった準決勝。自陣を2回もミスしてしまい大幅にタイムロスしてしまった。自ポールを防衛しつつ中央ポールを狙うがなかなか入らない。 頼みの2本掛けもトラブルがあったのか発射できずスタートゾーンに戻る羽目に。落ち着いて経過を見ていた奈良に最後はビッグリング3本掛けで突き放され4-15で敗退。 近畿大会とは変わって今度は明石が性能を発揮し切れなかった。 明石B 輪投げ太郎

自陣用のローラー射出機構と、相手ゾーン用の投石器型カタパルトの2門方式。投石器型で相手側に輪を投げるのは珍しい。

螺旋の付いた棒を回転させてカタパルトに輪を自動装填するはずだったのだが、計量で重量オーバーになってしまったため螺旋を外して自動装填を諦めリトライで装填することにした。

螺旋の棒は自作らしき大きな物が2つなので、かなり重くなってしまったのだろう。 1回戦は自ゾーンのポールに全て入れて3-2で勝利。カタパルトで大きな輪を発射するが相手ゾーンのポールまでは届かなかった。 2回戦も同様の試合運びだったが相手の得点が勝り3-5で敗退。 奈良A 大和(準優勝、全国出場)

今年こそ全国優勝。マシン名にも気合が入っている。マシン名にこの名前を冠することの意味と重みは彼らが一番分かっていたはずだ。

全国優勝するためには圧倒的な強さが必要だ。それを実現するマシンの戦略を考えに考え抜いた答えがこの固定砲台型+ビッグリング。

ミスやトラブルが無い限り、これに勝てるマシンはちょっと見当たらない。圧倒的だ。1993年「ステップダンス」の優勝マシン 旭川 大雪山ジムカデ号の次くらいに強い。

輪花繚乱を10回やったら7回は優勝するだろう。なお大雪山ジムカデ号はステップダンスを10回やったら10回優勝する。

もっとも近畿大会ではミスをしてしまったのだが。しかしそれが彼らを更に強くした。このミスと敗退がなければ全国でミスをしていたかもしれない。

あれは全国制覇に必要な敗北だったと言えよう。敗北が人を強くするのではない。敗北から学ぶ者が強くなるのだ。 スタートして中央ポールの横につけたら、9つの砲身が全てのポールを向いている。 後は連続で発射すれば、パキパキという乾いた音と共にあっという間にポールに輪が入っていく。 1回の射出で全てが成功すれば、10秒代でVゴールを決めることも可能。実際には、自チーム側のポールは精度が高いが、中央と相手側は入りきらないことも多かった。 しかしこれを難なくカバーするのが大和の代名詞とも言える長さ13mのビッグリングだ。直径は4mにもなる。これだけ大きければ入らないということはまずない。 相手が妨害していても相手ごとポールに入れてしまう。相手が撃ち落とそうとしても、これだけの重い輪の軌道は変えられない。 得点勝負になった場合も、このビッグリングなら中央ポール3本がけで10点を取ることも出来る。 輪を大きくすると残数を確保できないリスクを抱えるが、そもそも固定砲台は連続で何度も発射できないので現実的に必要な残弾は限られる。 固定砲台の精度も高いのであまり問題にはならないだろう。 近畿大会1回戦の対戦相手は去年と同じ神戸A。一気に発射して入ったのは7つ。まずは相手側一番奥のポールにビッグリングを撃ってこれを確保。 残りは中央ポール手前で、これがなかなか入らない。リトライ4回目でようやく入り、Vゴールが決まったのは試合終了6秒前。ちょっと予定外だ。 しかし2回戦は最初に8つ決め、残りをビッグリングで落として29秒Vゴール。強敵和歌山Aも寄せ付けなかった。準決勝は更にタイムを縮め21秒Vゴール。これが近畿大会最速Vゴール記録になった。 近畿大会決勝の相手は明石A。まずいことに1回目の発射で3つも撃ち漏らしてしまう。うち1つは明石Aに防御されていた。リトライで再装填し2つ発射し中央ポールを1つ獲得。 ここで痛恨の判断ミスが出てしまう。残りポールは2個なのに、その1つをビッグリングで取りに行ってしまった。 リトライして最後の相手側ポールへ何度か発射するがその時には相手が戻ってきてしっかりガード。得点勝負になっても勝算はあったはずなのにこうなってはジリ貧だ。 地区決勝でまさかの敗退。しかしこれで戦術の重要性を再認識できたことは大きい。全国大会では無理にVゴールを狙いに行かず、対戦相手の相性に応じて戦術を変えている。 また、中央ポールは2本掛けを狙うように変更された。 全国大会1回戦は群馬 上州カウボーイと対戦。これまで安定していた自チームポールを1つ外してカウボーイの魅せ時間を提供してしまう。観客の目は完全にカウボーイに注がれてしまっている。 リトライ後、残る自ポールをビッグリングで確保するという選択。勿体ないようにも見えるが、自ポール3つに入れなければ他のポールを狙えないので、確実に点数を稼ぐためには確かに必要だ。そして追加で4本入れて7-3で勝利。 2回戦の福島 ぐる輪戦では初手で中央ポール2本掛け以外全て成功という結果を引き当て、最後はビッグリングで中央ポールを沈めて29秒の全国大会最速Vゴールを決めた。 時計が止まったのは29秒だが、実際には27秒で輪は入っている。 準々決勝の相手は長野 C-RAZair。今度は初手の引きが悪くポール5つのみ。再装填後も動き出せないなどトラブル続き。ところが相手も中途半端に引っかかった輪が邪魔してなかなか自ポール3つを決められないだけでなく、中央ポールの3本掛けも失敗と上手くいかない。 相手ポールへの再投も入らなかった奈良はビッグリングで中央ポール3本掛けをして追加点。直後に長野も中央ポール3本を決めたが1点及ばず。危ない試合だったが15-14で辛勝。 準決勝では再び明石 わっさんと対戦。トラブル続きの相手の動きを落ち着いてよく見て、得点勝負になり勝てると判断したところでビッグリングを中央ポールに発射し勝利。 そして決勝戦。相手は香川(高松) Beehive。単発型にも関わらず高い精度とスピード、テクニックで勝ち上がってきたマシンだ。この大一番で、奈良の初手で自ポール、相手ポールを全て決めた。 後はビッグリング。会場の盛り上がりそのまま、中央ポールを29秒で落としてVゴールを決めた。奈良高専、そして近畿地区悲願の全国優勝だ。 この時、高松はビッグリングを撃ち落とそうと輪を発射し、実際に当てていたのでこれも見事。撃ち落とすことはできなかったが、あの場面でビッグリングの対処で出来ることはそれくらいしかない。 奈良B 射抜け!わぶさめくん(アイディア賞)

投擲ルールには、人が投げるのを模したマシンが必ず出てくる。今年の全国出場機だと、群馬 上州カウボーイや金沢 投げろ!ホースちゃんなどが思い当たる。

これらも良いマシンだったが、それすら霞んでしまうほど人間の動きをリアルに再現したのがこの射抜け!わぶさめくんだ。しかも撃ち方は弓。

その名のとおり人型のロボットが腕で弓を引いて輪を撃ち出す。弓は装飾で実際にはローラーで撃ち出している、などではなく本当に弓の力(弓本体にはバネを組み合わせている)で撃ち出しているのが本当に素晴らしい。

輪の弓への再装填も、背中に保持している輪を腕で持ってきてスムーズに弓にかけるという人間のような動き。輪もしっかりポールに入る。

上体の角度を変えて高い中央ポールも狙える。ついでに武者の装飾にも妥協無し。アイディアマシンとして非の打ち所がない。これが大賞狙いの奈良Bの真骨頂だ。

全国に出ていれば大賞候補筆頭だっただろう。奈良Aが大賞を受賞した理由の一部にわぶさめくんの分が含まれているのではないか、そんな気さえしてしまう。

近畿大会の奈良Aが優勝したため全国本選には出場できなかったがエキシビションに登場した。 近畿大会1回戦は自チームポールを決めて、更に中央ポールや相手ポールも狙えるところを見せる。中央ポールはかなり高いがこれも1つ決めて4-0で勝利。 2回戦は明石AにVゴールを決められたが、全ポールを流鏑馬で狙えるところを見せてくれた。 これでも完成度がまだまだ足りなかったというのがメンバーの言。 突き詰めきれなかったところは手を加えて全国大会エキシビションでその雄姿を披露してくれたはずだ。 エキシビション出場なのに全国大会放送のオープニングでしっかり登場しているあたりに、このマシンの存在感が表れているというものだ。 和歌山A 梅王(ローム賞、全国出場)

高専ロボコンをずっと追っていると、このマシン名も自然に「バイキング」と読めるようになるんですね。

シンプルなマシンを早々に作り上げ、ひたすら練習を重ねマシンを改良していくのが和歌山の強さ。

それは今年のルールでも遺憾なく発揮された。地区大会時点でなんと練習回数は1300回超。

再装填は無し。持てる輪を全て積んで角度固定のローラーで次々と打ち出していく。連射性が極めて高く、前の輪が落下し切っていないうちにもう次の輪を撃ち出している。

そのため、同じポールに結果的に輪が2つ以上入ることもしばしば。

単発撃ちマシンにも関わらず練習では安定して40秒代でVゴールを決められるほど仕上がっていたらしい。 近畿大会1回戦は前評判の高い大阪Bと対戦。迷いのない動きと高い精度で56秒でVゴールを決めて勝利した。 2回戦の相手は奈良A。相手のファーストトライが2つ外れればリトライの間にそれよりも先にVゴールできる可能性があるので、守りは一切せずひたすら攻める攻める。 しかし相手は最初から8つのポールを決め、残る自チーム最奥の1本をビッグリングで仕留められてしまった。この時、梅王は残り3本まで来ていた。 近畿大会初のローム賞を受賞。2回戦で負けはしたものの、実力は近畿上位ということで全国大会への推薦も獲得した。 シンプルイズベストなマシンだが、全国大会に向けてさすがに防御用のフレームは増やした。 全国大会1回戦の相手は香川(詫間) Force。点の取り合い防御し合いで一進一退の攻防になるも、相手よりも3点早くVゴールに迫ったところで防御を捨てて勝負に出た。相手が守るポールを果敢に攻め1:15でVゴール勝利。 2回戦、大分 Golgooleとの対戦では更にタイムを縮め51秒でVゴール。 順調に調子を上げているように思われたが、準々決勝のワイルドカード 熊本(八代)戦では自ポールも相手ポールもどうにも入らない。特に相手側は全く入らず全ての輪を打ち切ってしまった。 防御に回るもこの時点で点数で負けており敗退は確定。まさにポールに嫌われた形だった。 和歌山B 勝築梅(デザイン賞)

この年の和歌山のマシンはどちらも非常にシンプル。

全く同じマシンというわけではなく、輪の装填などは目に見えて違うのだが、1種類の輪を1つのローラー射出口からひたすら撃つというスタイルは両チーム同じ。

他に機構も見当たらない。位置取りとローラーの回転数で飛距離を調整し、後は操作技術でカバー。

複雑なことをやろうとするチーム相手には、こういうシンプルなのが強かったりする。

ローラーを覆う大きなオレンジ色の段パネがデザインのアクセント。 1回戦は自動制御がうまくいかずリトライした舞鶴Aを尻目に堅実に得点を重ね勝利。 2回戦はVゴールまであと一歩と迫るも相手側のポールになかなか入らず弾切れで8-2で勝利。 準決勝は輪の装填がジャムってリトライで時間ロス。その間に相手の明石Aが得点を重ね、Vゴールを決められ敗退となった。 大阪A 動!動!動?

輪をポールに入れるためには、輪を安定した形状で飛ばす必要がある。そのために円盤状の皿に輪を載せてパチンコで飛ばすという方式はいくつか見られた。

このチームはその皿をなんと9つも用意した。全てが45度に固定してあり、構造は全て同じ。皿に載せる輪の数で狙うポールごとの飛距離を調整するのだという。

おそらく低学年チームか。試合では回路トラブルでスタートゾーンから出られたのは試合終了間際だった。回路に載せていた乾電池が切れていたらしい。

大阪B パルフェン

自チームポールはボタン1つの3門同時発射で即座に決め、そこから残りのポールを狙う。

射出にパワーがあり、殆ど動かずに中央ポールも相手ポールも決めることができる。

近畿大会では少数だった輪による自ポール防御パーツを付けており、試合でも機能していた。この輪は外して投げることも出来る。

実力は高かったものの、精度と練習度合いは初戦相手の和歌山Aが完全に上回っていた。初戦なので相手にVゴールを決められた後も試合を続け、防御の輪も使って試合終了5秒前にVゴールを決めることができた。

神戸A 射程犬9(田中貴金属賞)

マシン上部に載っている犬小屋と犬がかわいらしい。この犬小屋が輪の装填ボックスにもなっている。

そしてもう1つ目に付くのは、大きな輪を引きずっていること。射出機構は、角度を変えられるローラー機構1セットのみなのだが、これ1つで2種類の輪を発射できるというのは構造が興味深い。

輪を装填するスペースが無いなら引きずればいいじゃないという発想も自由だ。

残念ながら大きな輪を発射するところは試合では見られず、輪の装填詰まりや通信不良のトラブルに泣いた。

神戸B melancolico

輪を1つずつ大きな皿に乗せ、それを引っ張って直線ゴムカタパルトで撃ち出す。

輪が開いたまま安定した形で撃ち出せるのでポールに入りやすいということで、大阪Aなどもこの皿方式は採用していた。

柔らかくふんわり飛んでいくのでなぜか見ていてほっとしてしまう。

発射台の角度を大きく変化させるだけでなく、カタパルトを引っ張る距離も変えて飛距離を調整できるようになっている。

角度はともかく、カタパルトの引っ張り具合を変えられるのはなかなか工夫があったのでは。

発射角度に応じてLEDテープの色が変わるようになっている。

皿への装填機構にはまだ調整の余地があり、何度か詰まってしまってリトライする羽目になっていた。自陣の3点は取れたが相手の明石Aは11点を取っており敗退。

近大A バブル☆リング(マブチモーター賞)

ホースの輪をイルカのバブルリングに見立てた素敵なマシン名。イルカの口から輪が出てくる…と思いきや、イルカが尻尾を振って輪をぶん投げる。

予想外だがサイドスローっぽいこの投げ方はこの年のルールではなかなか無い物だった。

発射機構は3種類あり、おそらく全てパチンコ方式。こだわりの3種類の機構を全て載せるために木を使うなど軽量化に力を入れたらしい。

試合では自陣のポール2つに入れたが3つ目に入れられず。尻尾サイドスローを見ることはできなかった。

近大B Thunder Belt Z(本田技研賞)

これはめちゃくちゃカッコいいマシン。フレームもパーツも完全に黒に塗られていて、そこに黄色い稲妻のマークがいいアクセントになっている。

地面に落ちた輪を巻き込まないための外周スカートもカッコよさに寄与している。

2つの大きなローラーに付いたベルトで撃ち出すのがマシン名の由来。相手チームのポールにも十分届く飛距離を出せる。

このローラーと緑色のベルトは2018年のマシンに流用されたかもしれない。

自チームポールには、皿にセットした輪をそのまま押し出してシュート。

デザインだけでなく、各機構も十分に出来ていたように見えたのだが…試合ではいまいち動きが悪く、相手の輪に足を取られて思うように動けず2点を取るのが精いっぱいだった。

外周スカートがあったはずなのに残念。

|